ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Технология приготовления порошков в аптеке 12

ГЛАВА 1 Современное состояние изучаемой проблемы Понятие о витаминах Витамины– сложные биологически активные органические вещества растительного, реже животного происхождения, разнообразной химической структуры, не образующиеся в достаточном количестве клетками человеческого организма, но в малых дозах необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Недостаток витаминов в пищевом рационе вызывает недомогания – гиповитаминозы, а отсутствие – серьезные расстройства, авитаминозы, угрожающие жизни. Хотя понятие авитаминоз, т.е. полное отсутствие витаминов в принципе невозможно. Часто витамины входят в состав ферментов, являясь их коферментами, то есть биологических катализаторов процессов живой клетки. Для проявления активности обычно необходимы кофакторы – ионы некоторых металлов, чаще всего Mg, Zn, Cu, Fe, Mn. Витамины проявляют биологическую активность в очень малых концентрациях. Они выполняют функции регуляторов обмена веществ и практически влияют на все биохимические процессы в организме. Врачи-практики давно предполагали, что существует прямая связь между возникновением некоторых болезней (например, цинги, рахита, бери-бери, пеллагры) и характером питания. Что же привело к открытию витаминов – этих веществ, обладающих чудесными свойствами предупреждать и излечивать тяжелые болезни качественной пищевой недостаточности? Начало изучения витаминов было положено русским врачом Н.И.Луниным, который еще в 1888 г. установил, что для нормального роста и развития животного организма, кроме белков, жиров, углеводов, воды и минеральных веществ, необходимы еще какие-то, пока неизвестные науке вещества, отсутствие которых приводит организм к гибели. Доказательство существования витаминов завершилось работой польского учёного Казимира Функа, который в 1912 г. выделил из рисовых отрубей вещество, излечивающее паралич голубей, питавшихся только полированным рисом (бери-бери – так называли это заболевание у людей стран Юго-Восточной Азии, где население питается преимущественно одним рисом). Химический анализ выделенного К.Функом вещества показал, что в его состав входит азот. Открытое им вещество Функ назвал витамином (от слов «вита» – жизнь и «амин» – содержащий азот). Правда, потом оказалось, что не все витамины содержат азот, но старое название этих веществ осталось. В наши дни принято обозначать витамины их химическими названиями: ретинол, тиамин, аскорбиновая кислота, никотинамид, – соответственно А, В, С, РР.

В настоящее время витамины можно охарактеризовать как низкомолекулярные органические соединения, которые, являясь необходимой составной частью пищи, присутствуют в ней в чрезвычайно малых количествах по сравнению с основными ее компонентами. Витамины - необходимый элемент пищи для человека и ряда живых организмов потому, что они не синтезируются или некоторые из них синтезируются в недостаточном количестве данным организмом. Витамины - это вещества, обеспечивающее нормальное течение биохимических и физиологических процессов в организме. Они могут быть отнесены к группе биологически активных соединений, оказывающих свое действие на обмен веществ в ничтожных концентрациях. Витамины делят на две большие группы: 1. витамины, растворимые в жирах 2. витамины, растворимые в воде Витамин A (антиксерофталический). Витамин D (антирахитический). Витамин E (витамин размножения). Витамин K (антигеморрагический). Витамин А (ретинол) и соответствующий провитамин бета-каротин содержатся только в растениях – плодах желтой окраски (абрикосах, желтых персиках) и зеленых листовых овощах. Ретинол животного происхождения входит в состав молока и печени. В стенках кишок бета-каротин превращается в витамин А, который с помощью желчной кислоты всасывается вместе с жиром и накапливается в печени. Дефицит витамина А ведет к гемералопии (куриной слепоте). На продвинутой стадии развивается ускоренное ороговение эпителия, помутнение хрусталика (катаракта), что ведет к слепоте. Другими побочными результатами являются охриплость голоса, воспалительные процессы верхних дыхательных путей, бронхиты и камни в почках. В среднем ежедневная потребность в витамине А составляет 1.1 мг. Беременные и кормящие женщины нуждаются в большем количестве этого витамина.

Витамин D (кальциферол) относится к группе стероидов. Наиболее важными формами кальциферола являются витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3; обе эти формы организм синтезирует из провитаминов эргостерола и 7-дегидрохолестерина под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. Витамин D содержится в грибах, молочных продуктах и яйцах. Кальциферол высокой концентрации входит в состав печени морских рыб. Витамин D регулирует уровень кальция в плазме крови. Дефицит витамина D - явление довольно редкое и вызывается не недостаточным поступлением его с пищей, а в результате дефицита солнечного света, что приводит у детей к рахиту, а у взрослых – к размягчению костей. Передозировка опасна вымыванием кальция и фосфата из костных тканей. Выведенные из организма кальций и фосфат откладываются в почках и кровеносных сосудах. Повышенная потребность в витамине D характерна только для детей. Для взрослых достаточными считаются в среднем 0.5-10 мг витамина D в день.

Витамин Е принадлежит к группе 7 витаминов растительного происхождения. Они отличаются устойчивостью к повышенным температурам, их молекулы состоят из хромового кольца и цепочки ненасыщенных углеводородов. Больше всего витамина Е в проростках пшеницы и семенах хлопчатника; он также содержится в кукурузном, подсолнечном и в соевом маслах. Витамин Е становится особенно действенным в жирной среде. В его усвоении обязательно участвует желчная кислота. В организме человека витамин Е не подвергается никаким изменениям. Функция токоферола заключается в нейтрализации вредных и ядовитых веществ, поступающих с пищей. Действие этой группы витаминов еще не до конца исследовано, однако можно считать доказанным, что некоторый дефицит витамина Е у грудных младенцев является следствием недостаточного питания при искусственном вскармливании. К последствиям дефицита витамина Е можно отнести гиперкератоз (усиленное ороговение кожных покровов), нарушение зрения и координации движений. Суточная потребность в витамине Е составляет 10-20 мг альфатокоферола.

В организме человека витамин К (филлохинон) также всасывается в соединении с жирами (липидами) и при участии желчной кислоты. Витамин К1 содержится во всех зеленых растениях, К2 – в бактериях, вырабатываемых печенью. При нормальном питании дефицита этого витамина не возникает, так как он содержится в достаточном количестве в нашей пище. Причиной возможного дефицита филлохинона может быть нарушение всасывания жиров, на фоне чего развивается склонность к кровотечениям, замедление свертываемости крови. Ежедневная потребность в витамине К еще не изучена. В норме собственного резерва этого витамина в организме хватает на 2-6 недель. Предположительная доза составляет 0.001-2.0 мг в день. 1.2.2 Витамины, растворимые в воде Витамин В1 Витамин В1 (тиамин) обеспечивает усвоение углеводов. Он не устойчив к воздействию высокой температуры, щелочей и кислорода. Тиамин содержится во всех растениях и продуктах животного происхождения, особенно его, много в дрожжах, пшеничных проростках, сердце, печени и почках. Симптомами дефицита тиамина являются потеря аппетита, усталость, тахикардия и на продвинутой стадии – авитаминоз. Суточная потребность составляет – 0.10-0.12 мг. Витамин В2 Витамин В2 (рибофлавин) всасывается слизистой кишечника, после окончания реакции его взаимодействия с фосфором выводится из организма почками. Витамин В2 содержится во всех продуктах растительного и животного происхождения, причем в повышенном количестве в дрожжах, печени и зерновых проростках. У здоровых людей не возникает дефицита этого витамина, так как он в достаточном количестве вырабатывается бактериями, населяющими кишечник. Дефицит рибофлавина приводит к светобоязни, в редких случаях – воспалительным процесса кожи и слизистых, а также нарушениям работы ЖКТ. Ежедневная потребность в рибофлавине составляет 1.5-2.5 мг. Витамин В6 В состав витамина В6 (пиридоксина) входят такие действующие вещества как пиридоксол, пиридоксамин и пиридоксал. Витамин В6 является важным коэнзимом, участвующим в метаболизме аминокислот, содержится практически во всех продуктах питания, поэтому его дефицит – явление довольно редкое. Дефицит витамина В6 приводит к потере аппетита, тошноте и иногда к повышенной болевой чувствительности. Витамин В6 играет важную роль в процессе усвоения аминокислот, поэтому потребность в нем зависит, в первую очередь, от количества белков в пище. На усвоение 100 г протеинов требуется примерно 1.5-2.0 мг витамина В6 в день. Витамин В12 Молекула витамина В12 (кобаламин) состоит из 4-х колец пиррола, группирующихся вокруг атома кобальта. Витамин В12 соединяется в желудке с гликопротеинами, а затем всасывается в тонком кишечнике. Одна из функций витамина В12 состоит в участии синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты, являющейся носителем генетической информации. Витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения, главным образом в печени, почках и яичных желтках. Кобаламин также синтезируется в кишечнике, однако выводится с мочой, поэтому организм не может им воспользоваться. Дефицит витамина В12 ведет в пернициозной анемии – одной из форм малокровия. Помимо этого, может нарушаться координация движений, развиться понос. Зачастую дефицит кобаламина провоцируется заражением гельминтами, в частности широким лентецом. В норме собственный запас витамина В12 расходуется организмом в течение 3-5 лет, поэтому первые симптомы дефицита проявляются не сразу. Ежедневная потребность в кобаламине составляет примерно 5 мг.

Витамин С (аскорбиновая кислота) относится к числу наиболее известных и чаще всего приобретаемых в аптеке. Он повышает иммунитет и ускоряет заживление ран. В организме он не синтезируется. Витамин С всасывается в желудке, где подвергается дегидрированию, и затем доставляется кровью к каждой клетке организма. Выводится через почки. Витамин С участвует в окислительно-восстановительных процессах, в гидролизе аминокислот лизина и пролина и является важным компонентом процесса биосинтеза коллагена. Витамин С содержится преимущественно в овощах и фруктах, особенно много его в сладком перце, томатах, картофеле, цветной капусте, шпинате, квашенной капусте, петрушке, лимонах, грейпфрутах, киви и бананах. В меньших количествах он встречается в молоке и печени. Неустойчив к воздействию высоких температур: в процессе кипячения половина его количества разрушается. Симптомы дефицита аскорбиновой кислоты – боли в костной ткани, нарушение сердечного ритма, замедление заживления ран, пониженное давление и скорбут. Минимальная ежедневная потребность в витамине С составляет 100 мг. Профессиональные спортсмены, курильщики и больные люди нуждаются в большем количестве аскорбинки. Прием витамина С большими дозами, к чему нас зачастую призывает реклама, не оказывает никакого действия на организм.

Фолиевая кислота (другое название – витамин М или витамин В9) является скорее всего не витамином, а витаминоподобным веществом, играющим важную роль в процессе роста и деления клеток. Фолиевая кислота содержится в дрожжах, печени и особенно – в зеленых листовых растениях. Дефицит ее изменяет гемограмму (картину крови), ведет к анемии (малокровию) и нарушениям клеточного метаболизма. Чаще всего причиной дефицита фолиевой кислоты является алкоголизм. Ежедневная потребность составляет 150-200 мг.

Витамины поступают в наш организм с пищей. Значит, для того, чтобы витамины могли выполнять свои «задачи», питание должно быть качественным, а состояние организма — удовлетворительным. В наше время люди чаще всего питаются однообразно, рафинированными, высокоочищенными продуктами — белым хлебом, полированным рисом, макаронными и кондитерскими изделиями, сахаром, манной кашей, рафинированным подсолнечным маслом и т. д. Не правы те, кто думает, что если они питаются овощами и фруктами, то никаких проблем с витаминами быть не должно. Несомненно, растения — кладовые ценных пищевых компонентов. Но витамины A, D, В12 содержатся в продуктах животного происхождения. Кроме того, некоторые фрукты, например бананы, бедны витаминами. Резкое снижение содержания витаминов в продуктах, вплоть до полного исчезновения, может быть вызвано неправильным хранением, транспортировкой, кулинарной обработкой. Но бывает так, что содержание витаминов в пище соответствует нормам, а признаки гиповитаминоза сохраняются. В чем причина? Чаще всего — в недостаточном поступлении других питательных веществ. Во-первых — витамины расходуются в процессе усвоения и обмена белков, углеводов и жиров. Поэтому при преимущественно углеводном питании (каши, макароны, хлеб, сахар, кондитерские изделия) увеличивается потребность в витамине В1 (тиамине), при избыточном количестве белка в пище (мясо, рыба, яйца) — в витаминах B6 (пиридоксине) и В2 (рибофлавине). Во-вторых — для усвоения и транспорта витаминов требуются другие питательные вещества. Например, отсутствие в рационе жиров делает невозможным нормальный обмен жирорастворимых витаминов, цинк необходим для активизации витамина А и т. д. В-третьих — витамины в организме выполняют свои функции в составе ферментных комплексов вместе с белками и минеральными веществам. Поэтому отсутствие полноценных белков и минеральных веществ (железа, меди, кальция, кобальт и т. д.) может вызвать витаминную недостаточность. В-четвертых — в ряде пищевых продуктов содержатся антивитамины — вещества, разрушающие витамины или снижающие их активность в организме. Например, в сырой рыбе имеется фермент тиаминаза, разлагающий витамин В1; аскорбиновой кислоте практически во всех продуктах сопутствует фермент аскорбиназа; кукуруза содержит индол-3-уксусную кислоту, разрушающую витамин PP. Авидин, содержащийся в белке сырых куриных гусиных и утиных яиц, блокирует биотин. Лекарственные вещества нередко снижают эффективность витаминов. При нормальном содержании витаминов и хорошо сбалансированном разнообразном питании витаминная недостаточность может развиться в связи с повышением потребности в витаминах и нарушением их усвоения. Потребность в витаминах повышается в период роста, при любых стрессах, большой физической и нервно-психической нагрузке, в период акклиматизации. Витамины в больших количествах расходуются при заболеваниях. Некоторые витамины могут усиленно выводиться из организма при приеме больших доз другого витамина. Многие микробы, возбудители инфекционных заболеваний, могут разрушать витамины. Например, туберкулезная палочка и возбудитель дизентерии Флекснера выделяют фермент тиаминазу, в результате чего может возникнуть гиповитаминоз В1 без недостатка этого витамина в пище. Несвойственные для человека обитатели кишечника (глисты, бактерии, дрожжи и т. д.) могут использовать витамины, содержащиеся в организме, в повышенном количестве. Для всасывания ряда витаминов и их перехода в активные формы важнейшее значение имеет состояние слизистой оболочки тонкой кишки. Именно здесь усваивается большинство витаминов. Таким образом, любое нарушение работы тонкой кишки ведет к дисбалансу витаминов в организме и может со временем привести к гиповитаминозу. Заболевания толстой кишки также отрицательно влияют на обмен витаминов. Известно, что некоторые витамины вырабатываются микробами, обитающими в толстой кишке. Витаминная недостаточность может возникнуть при уменьшении количества пищи, а значит, и витаминов, из-за плохого аппетита, рвоты. В заключение хочется отметить, что нарушение витаминного баланса тем заметнее, чем тяжелее протекает заболевание и чем дольше оно продолжается. Технология приготовления порошков в аптеке Основным поставщиком лекарственных препаратов населению является аптечная сеть. Аптека - учреждение здравоохранения, на которое возлагаются следующие основные задачи: - оказание населению высококачественной и безотказной помощи путем изготовления и отпуска лекарственных препаратов по рецептам; - отпуск населению лекарственных препаратов, разрешенных к продаже без рецепта: - заготовление лекарственного растительного сырья: - оказание в необходимых случаях неотложной первой помощи гражданам. Аптека должна быть устроена и оборудована так, чтобы в ней гарантировались: правильное изготовление и отпуск лекарственных препаратов, условие для высокой производительности труда аптечных работников, соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм в помещении, правильное хранение лекарственных средств. Особенности аптечного изготовления лекарственных препаратов: - обеспечение индивидуального подхода при лечении больного с учетом конкретных анатомо-физиологических и возрастных особенностей; - изготовление препаратов, имеющих ограниченный срок годности. Препараты со сроком годности более 15 дней могут быть изготовлены в аптеке в виде внутриаптечной заготовки с реализацией в установленный срок годности; Приготовление порошков состоит из следующих технологических операций: - расчет количества ингредиентов порошков; - отвешивание порошков; - измельчение и смешивание; - дозирование; - упаковка и оформление к отпуску; - оформление паспорта письменного контроля; - оценка качества порошка. В зависимости от состава порошка некоторые стадии могут быть опущены (просеивание, стерилизация) или совмещены, некоторые обязательны всегда и в любом случае (упаковка, оформление). В соответствии с этими факторами к порошкам предъявляются различные требования в отношении степени размельчения, способа приготовления, упаковки и отпуска. Помимо своего состава и способа назначения, порошки отличаются друг от друга также агрегатным состоянием (кристаллические и аморфные), плотностью, твердостью, цветом, запахом и другими свойствами. Порошки животного и растительного происхождения, как правило, являются аморфными и отличаются от порошков минерального происхождения меньшей плотностью. Некоторые вещества, прописываемые в порошках, изменяются под воздействием света, кислорода, углекислоты и влаги воздуха (аминазин, апоморфина гидрохлорид, ртути окись желтая, кортизона ацетат и др.), гигроскопичны (адреналина гидрохлорид, натрия хлорид, мочевина, гексаметилентетрамин и др.), достаточно легко теряют кристаллизационную воду (натрия сульфат, магния сульфат), летучи (камфора, ментол, хлоралгидрат, фенилсалицилат и др.). Иногда в результате смешивания нескольких порошкообразных веществ могут иметь место химическое взаимодействие между ними, изменение ряда вышеперечисленных физических свойств состава, в некоторых случаях образование взрывоопасных смесей и т.д. Расчет количества ингредиентов порошков. При распределительном способе приписывания для расчета количества ингредиентов необходимо однократные дозы, указанные в рецепте, умножить на число доз. При разделительном способе прописывания порошков следует взять количества ингредиентов, указанные в рецепте. Отвешивание ингредиентов. Рассчитанные количества ингредиентов отвешивают на ручных весах типа ВР-1, ВР-5, ВР-20, ВР-100 или весах технических аптечных типа ВА в зависимости от массы. В соответствии с массой взвешиваемого ингредиента порошка следует выбрать весы, у которых минимальная и максимальная нагрузка соответственно не больше и не меньше массы взвешиваемого вещества. Лекарственные вещества взвешивают, насыпая их непосредственно на правую чашку весов. Лекарственные вещества переносят на чашку весов непосредственно из штангласа, добавляя их небольшими порциями. Измельчение и смешивание лекарственных веществ в аптеке осуществляется в ступках или различных аппаратах, позволяющих механизировать процесс приготовления порошков. Очень часто обе эти технологические операции производятся одновременно. Измельчение твердых лекарственных веществ, предназначенных для приготовления порошка, имеет двоякую цель: - это необходимо для более быстрого и полного достижения лечебного эффекта; - тонко измельченные вещества лучше смешиваются, меньше расслаиваются при дозировании, а при рассматривании невооруженным глазом смеси таких веществ не обнаруживаются отдельные частицы ингредиентов, наличие которых совершенно недопустимо. Выполнение всех перечисленных требований достигается тем, что уменьшение размера частиц вещества при измельчении приводит одновременно к увеличению площади поверхности частиц этого вещества, называемой кратко суммарной поверхностью. При подсчете общей массы порошков, в состав которых входят легкие (легкоподвижные, «пылящие», с малой объемной массой) лекарственные вещества, количество последних удваивается. При отсутствии специальных указаний в частных фармакопейных статьях лекарственные вещества в соответствии с требованиями ГФ XI измельчают до размера частиц не более 0,160 мм. При смешивании достаточно однородные смеси получаются, когда количество одного ингредиента не превышает количество другого в 20 раз (соотношение 1:20). Поэтому при одновременном смешивании необходимо учитывать это соотношение. Если оно превышено, ингредиент, прописанный в большем количестве, в процессе приготовления помещают в ступку первым и частями, чтобы соотношение 1:20 не было превышено. Дозирование. Разделение массы порошка на отдельные дозы является одной из важнейших операций в технологическом процессе. Дозирование смеси лекарственных веществ осуществляют по ее массе с помощью ручных аптечных весов. Перед дозированием весь порошок собирают на дно ступки и визуально проверяют на однородность. Развешивание осуществляется путем прибавления порошка на чашку весов при помощи капсулатурки, целлулоидного скребка или «совочка», свернутого из бумаги. Упаковка и оформление к отпуску. Неразделенные на дозы порошки отпускают в банках, пакетах и коробках; при наличии в них летучих, пахучих, гигроскопичных и выветривающихся веществ в банках, закупоренных пробками. Разделенные порошки обычно отпускают в капсулах из белой писчей бумаги; порошки с гигроскопическими и выветриваемыми веществами - в вощеных или парафинированных капсулах, с летучими и пахучими веществами - в пергаментных капсулах. Вещества гигроскопические упаковывают в капсулы из вощаной (charta cerata) или парафинированной (charta paraffinata) бумаги, маслянистые, летучие, пахучие и склонные к адгезии порошки - в капсулы из пергаментной бумаги (charta pergamenta). Порошки, расфасованные в капсулы, отпускают больным в картонных коробках или склянках. Особо оформляют порошки, включающие ядовитые вещества. Порошки, содержащие красящие вещества, вещества с неприятным вкусом и запахом, отпускают в желатиновых капсулах, если об этом имеется указание в рецепте.

Все расчеты производятся до изготовления лекарственной формы и записываются на оборотной стороне паспорта. Запись в паспорте производится на латинском языке по памяти немедленно после изготовления лекарственной формы в соответствии с технологией изготовления. Паспорта письменного контроля сохраняются в аптеке в течение двух месяцев. Оценка качества порошков проводится по следующим показателям: а) анализ документации; б) правильность упаковки; в) правильность оформления лекарственной формы; г) органолептический контроль; д) однородность порошков; е) сыпучесть; ж) отклонения в массе отдельных порошков.

Технология простых порошков весьма проста. Не измельченными отпускаются те вещества, которые больные перед употреблением растворяют и которые по своей природе являются достаточно мелкодисперсными (каолин, ликоподий, крахмал, натрия гидрокарбонат и др.). Все другие порошки растирают до степени измельчения, указанной в ГФ XI. Лекарственные вещества для присыпок растирают в мельчайший порошок и просеивают через шелковое сито №61 с размером отверстий 0,1мм. Технология простых разделенных порошков сводится к отвешиванию лекарственных веществ, их измельчению и упаковке. Технология простых разделенных порошков включает еще операцию дозирования. При изготовлении сложных порошков учитывают физико-химические свойства входящих ингредиентов и количества, в которых выписаны лекарственные вещества. В состав сложных дозированных порошков для внутреннего применения входят разнообразные твердые лекарственные вещества. Иногда к ним добавляют в небольших количествах жидкие лекарственные вещества, например густые экстракты, настойки, эфирные масла. В ГФХ указано, что введение в состав порошков жидких ингредиентов не должно изменять основного свойства порошка - сыпучести.

ГЛАВА 2 Организация и методы исследования Организация исследования Исследование проходило на базе структурного подразделения ЦРА №322 филиала ГУП «Башфармация» РБ, Аптека №325 г. Стерлитамак с мая 2016 по июнь 2016 года в три этапа. На 1 этапе изучили литературные источники по данной теме. На 2 этапе провели качественный и количественный анализ порошковых лекарственных форм, содержащих витамины. На 3 этапе обобщили полученный материал, подвели итоги и сформулировать выводы.

2.Качественный и количественный методы анализа. Например, для обнаружения катиона

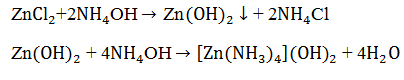

Другим примером качественного анализа может служить раствор аммиака с катионом цинка

Количественный анализ – это метод, предназначенный для определения количественных соотношений составных частей исследуемого вещества. Данный метод подразделяется на : 1) весовой (гравиметрический) 2) объемный (титриметрический) Гравиметрический метод заключается в выделении вещества в чистом виде и в его взвешивании. Чаще всего выделение проводят осаждением. Осадок должен быть практически нерастворимым. Определяемый компонент должен выделяться в осадок практически полностью. Желательно, чтобы осадок был крупнокристаллическим, тогда его легко промыть. Промывание необходимо потому, что при осаждении происходит захват примесей (соосаждение). Затем осадок высушивается и взвешивается. Гравиметрическим методом можно определить большинство неорганических катионов, анионов, нейтральных соединений. Для осаждения применяют неорганические и органические реагенты; последние более селективны. Примеры: AgNO3+HCl=AgCl+HNO3 (определение серебра или хлорид-ионов), BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl (определение бария или сульфат-ионов). Титриметрический метод (титрование) используют реакции в растворах. Заключаются в постепенном прибавлении к раствору определяемого вещества с неизвестной концентрацией раствора реагирующего с ним вещества (с известной концентрацией), который называется титрантом.Вещества реагируют между собой в эквивалентных количествах. Для того, чтобы определить конец реакции (который называется точкой эквивалентности), используют изменение цвета раствора или измеряют какое-либо физико-химическое свойство раствора. Используют реакции всех типов: нейтрализации кислот и оснований, окисления и восстановления, комплексообразования, осаждения. Классификация титриметрических методов см. в таблице 2.1 Таблица 2.1- Классификация титриметричесих методов

Виды внутриаптечного контроля: 1) приемочный 2) письменный 3) органолептический 4) опросный 5) контроль при отпуске 6) физический 7) химический Приемочный контроль проводится с целью предупреждения поступления в аптеку некачественных лекарственных средств. Приемочный контроль заключается в проверке поступающих лекарственных средств на соответствие требованиям по показателям: "Описание"; "Упаковка"; "Маркировка"; в проверке правильности оформления расчетных документов (счетов), а также наличия сертификатов качества (паспортов) производителя и других документов, подтверждающих качество лекарственных средств в соответствии с действующими приказами и инструкциями. Контроль по показателю "Описание" включает проверку внешнего вида, запаха. В случае сомнения в качестве лекарственных средств образцы направляются в территориальную контрольно - аналитическую лабораторию. Такие лекарственные средства с обозначением: "Забраковано при приемочном контроле" хранятся в аптеке изолированно от других лекарственных средств. При проверке по показателю "Упаковка" особое внимание обращается на ее целостность и соответствие физико - химическим свойствам лекарственных средств. При контроле по показателю "Маркировка" обращается внимание на соответствие оформления лекарственных средств действующим требованиям. На этикетках должно быть указано: предприятие - изготовитель или предприятие, производившее фасовку; наименование лекарственного средства; масса или объем; концентрация или состав; номер серии, номер анализа, срок годности, дата фасовки. Особое внимание следует обращать на соответствие маркировки первичной, вторичной и групповой упаковки, наличие листовки -вкладыша на русском языке в упаковке (или отдельно в пачке на все количество готовых лекарственных средств).

Письменный контроль: При изготовлении лекарственных форм по рецептам и требованиям лечебных учреждений заполняются паспорта письменного контроля. В паспорте должны быть указаны: дата изготовления, номер рецепта (номер больницы, название отделения), наименования взятых лекарственных веществ и их количества, число доз, подписи изготовившего , расфасовавшего и проверившего лекарственную форму. В случае изготовления лекарственной формы практикантом ставится подпись ответственного, за производственную практику. Все расчеты должны производиться до изготовления лекарственной формы и записываться на обратной стороне паспорта. Паспорт заполняется немедленно после изготовления лекарственной формы, по памяти, на латинском языке, в соответствии с последовательностью технологических операций. При заполнении паспорта на гомеопатические лекарственные формы указываются гомеопатические названия последовательно взятых лекарственных средств. В случае использования полуфабрикатов и концентратов в паспорте указываются их состав, концентрация, взятый объем или масса. При изготовлении порошков, указывается общая масса, количество и масса отдельных доз. Ведение паспортов письменного контроля, если лекарственные формы изготавливаются и отпускаются одним и тем же лицом, также является обязательным. В этом случае паспорт заполняется в процессе изготовления лекарственной формы. Паспорта письменного контроля сохраняются в аптеке в течение двух месяцев. Изготовленные лекарственные формы, рецепты и заполненные паспорта передаются на проверку провизору, выполняющему контрольные функции при изготовлении и отпуске лекарственных средств (далее "провизор - технолог"). Контроль заключается в проверке соответствия записей в паспорте письменного контроля прописи в рецепте, правильности произведенных расчетов. Если провизором - аналитиком проведен полный химический контроль качества лекарственного средства, то на паспорте проставляется номер анализа и подпись провизора - аналитика. Органолептический контроль заключается в проверке лекарственной формы по показателям: внешний вид ("Описание"), запах, однородность, отсутствие механических включений (в жидких лекарственных формах). На вкус проверяются выборочно лекарственные формы, предназначенные для детей. Однородность порошков проверяется до разделения массы на дозы в соответствии с требованиями действующей Государственной фармакопеи. Проверка осуществляется выборочно у каждого фармацевта в течение рабочего дня с учетом видов лекарственных форм. Результаты органолептического контроля регистрируются в журнале.

Опросный контроль применяется выборочно. Проводится после изготовления фармацевтом не более пяти лекарственных форм. При проведении опросного контроля провизор – технолог называет первое входящее в лекарственную форму вещество, а в лекарственных формах сложного состава указывает также его количество, после чего фармацевт называет все взятые лекарственные вещества и их количества. При использовании полуфабрикатов (концентратов) фармацевт называет также их состав и концентрацию.

Контроль при отпуске Данному контролю подвергаются все изготовленные в аптеках лекарственные средства при их отпуске. При этом проверяется соответствие: · упаковки лекарственных средств физико - химическим свойствам входящих в них лекарственных веществ; · указанных в рецепте доз ядовитых, наркотических или сильнодействующих лекарственных веществ возрасту больного; · номера на рецепте и номера на этикетке; фамилии больного на квитанции, фамилии на этикетке и рецепте или его копии; · копий рецептов прописям рецептов; · оформления лекарственных средств действующим требованиям. При отпуске особое внимание обращается на оформление соответствующими предупредительными надписями лекарственных форм, изготовляемых в аптеках для лечебных учреждений: на растворы для лечебных клизм должна быть наклеена предупредительная надпись "Для клизм"; на растворы для дезинфекции - надписи "Для дезинфекции", "Обращаться с осторожностью"; на все лекарственные средства, отпускаемые в детские отделения лечебных учреждений, - надпись "Детское". На этикетах лекарственных средств, изготовленных в аптеках для лечебных учреждений, должны быть указаны: состав лекарственного средства, номер лечебного учреждения, название отделения (кабинета), номер анализа, срок годности.

Физический контроль заключается в проверке общей массы или объема лекарственной формы, количества и массы отдельных доз (не менее трех доз), входящих в данную лекарственную форму. Проверяются: · каждая серия фасовки и внутриаптечной заготовки в количестве не менее трех упаковок (в том числе фасовка промышленной продукции и гомеопатических лекарственных средств); · лекарственные формы, изготовленные по индивидуальным рецептам (требованиям), выборочно в течение рабочего дня с учетом всех видов лекарственных форм, но не менее 3% от количества лекарственных форм, изготовленных за день; · каждая серия лекарственных форм, требующих стерилизации, после расфасовки до их стерилизации в количестве не менее пяти флаконов (бутылок); · количество штук гомеопатических гранул в определенной массе навески в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Результаты физического контроля регистрируются в журнале. При проверке лекарственных форм контролируется также качество укупорки.

Результаты описательного метода не могут использоваться в качестве категорического подтверждения или опровержения гипотезы, однако, если ограничения понятны, описательный метод может быть полезным инструментом во многих сферах научного исследования. Плюсы описательного метода исследования: · Предмет наблюдается в полностью естественной и неизменной среде. Истинные эксперименты, хотя и дают поддающиеся анализу данные, часто неблагоприятно влияют на нормальное поведение предмета исследования. · Описательное исследование часто используется как предшественник количественного метода, общий краткий обзор, дающий некоторые ценные маркеры относительно того, что переменные стоит тестировать количественно. Количественные эксперименты зачастую являются дорогими и отнимающими много времени, а потому лучше всякий раз знать наверняка, какую именно гипотезу тестировать. Минусы описательного метода исследования: · Поскольку нет управляемых переменных, то нет и никакой возможности статистически анализировать результаты. Многие ученые расценивают этот тип исследования как весьма ненадежный и ненаучный. · Кроме того, результаты описательных исследований невозможно повторить, а потому и речи не может быть о репликации эксперимента и повторном анализе результатов.

12 |

к анализируемому раствору добавляют

к анализируемому раствору добавляют  и наблюдаем выпадение белого осадка:

и наблюдаем выпадение белого осадка:

, который образует белый осадок гидроксида цинка Zn

, который образует белый осадок гидроксида цинка Zn  растворимый в избытке реагента, с образованием комплексного соединения – аммиаката цинка

растворимый в избытке реагента, с образованием комплексного соединения – аммиаката цинка  :

: