ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Конструкция и особенности работы сквозных металлических колонн.

Расчет болтовых соединений.

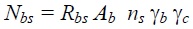

Расчет болтового соединения, работающего на срез Если соединение работает на срез, то необходимо проверить 2-а условия: расчет на срез по формуле 186 СП 16.13330.2011

где Nbs — несущая способность одного болта на срез; Rbs — расчетное сопротивление болта на срез; Ab — площадь сечения болта брутто (принимается согласно таблице Г.9 СП 16.13330.2011); ns — число срезов одного болта (если болт соединяет 2-е пластины, то число срезов равно одному, если 3-и, то 2-а и т.д.); γb — коэффициент условия работы болтового соединения, принимаемый согласно таблице 41 СП 16.13330.2011 (но не больше 1.0); γc — коэффициент условия работы, принимаемый согласно таблице 1 СП 16.13330.2011. и расчет на смятие по формуле 187 СП 16.13330.2011

где Nbp — несущая способность одного болта на смятие; Rbp — расчетное сопротивление болта на смятие; db — наружный диаметр стрежня болта; ∑t — наименьшая суммарная толщина соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении (если болт соединяет 2-е пластины, то принимается толщина одной самой тонкой пластины, если болт соединяет 3 пластины, то считается сумма толщин для пластин, которые передают нагрузку в одном направлении и сравнивается с толщиной пластины, передающей нагрузку в другом направлении и берется наименьшее значение); γb — коэффициент условия работы болтового соединения, принимаемый согласно таблице 41 СП 16.13330.2011 (но не больше 1.0) γc — коэффициент условия работы, принимаемый согласно таблице 1 СП 16.13330.2011. Расчет соединения, работающего на срез и растяжение При одновременном действии на болтовое соединение усилий,вызывающих срез и растяжение болтов, наиболее напряженный болт, наряду спроверкой по формуле (188), следует проверять по формуле 190 СП 16.13330.2011

где Ns, Nt — усилия, действующие на болт, срезывающие и растягивающие соответственно; Nbs, Nbt — расчетные усилия, определяемые по формулам 186 и 188 СП 16.13330.2011

Конструкция и особенности работы сквозных металлических колонн. Колонны состоят из трех основных частей, выполняющих определенную функцию: оголовка, стержня и базы — башмака (рис. 29.1). Колонны выполняют сплошными или сквозными. Сплошные колонны часто имеют составное двутавровое сечение (рис. 29.1, а). Сквозные колонны состоят чаще всего из двух ветвей (рис. 29.1, б, в). Ветви сквозных колонн проектируют из швеллеров или двутавров. База колонны (рис. 29.1, г, д,ё) включает опорную плиту, траверсы, ребра жесткости и анкерные болты. Оголовки колонн состоят из опорных плит, центрирующих пластин и ребер жесткости (рис. 29.1, я, б, в). Горизонтальный опорный лист оголовка подкрепляют ребрами жесткости, которые одновременно способствуют включению в работу всего расчетного сечения колонны. Для центрирования нагрузки к опорному листу приваривают центрирующие пластины, ширина которых не превышает 100 мм. Прочность и устойчивость колонн проверяют по формулам

где N— расчетное усилие, равное сумме опорных давлений балок, опирающихся на колонну; (φ — коэффициент продольного изгиба, определяемый по формулам (28.12) — (28.14) или по табл. 72 [20] в зависимости от большей из гибкостей: λx=lx/ix и λy=ly/iy; lхиlу — расчетные длины колонны. Учитывая, что балки свободно опираются на колонны и соединение базы с фундаментом за счет изгиба опорной плиты не создает защемления, концы колонны считаются шарнирно закрепленными. При этих условиях lx=ly=H, где Н— высота колонны. Гибкость колонны не должна превышать предел гибкости [λ]=180-160α (29.3) где α=N/(φARyγc)- коэффициент, принимаемый не менее 0,5.

Прочность и устойчивость сквозных колонн (рис. 29.1,6, в) проверяют по формулам (29.1) и (29.2). При проверке устойчивости колонны в плоскости, параллельной плоскости расположения решеток или планок, пользуются приведенной гибкостью, определяемой а)для колонн с решетками

где λx=lх/iх — гибкость относительно оси x, определяемая как для колонны со сплошным сечением; А — общая площадь сечения ветвей колонны; Ad — площадь сечения двух раскосов решетки; а1 — коэффициент, принимаемый в зависимости от угла наклона решетки α (рис. 29.1, б):

б) для колонн с планками по формулам

где λx=lх/iх; Устойчивость колонны в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения решеток и планок, проверяют так же, как и для сплошных колонн (так называемая устойчивость относительно материальной оси «у» — эта ось называется материальной, так как она проходит через материал ветвей колонны, ось «х» называется свободной, поскольку она не проходит через материал ветвей колонны). Гибкость колонны не должна превышать величины, определяемой по формуле (29.3). Расстояние с между осями ветвей сечения колонны должно быть выбрано так, чтобы соблюдалось условие

Размер с может быть найден следующим образом. Из (29.17) для колонн на планках

откуда

Гибкость ветви λ1 назначают в пределах 30—40, а затем обеспечивают ее реализацию путем соответствующего выбора расстояния между планками l1 (рис. 25.1, в):

где i1 — радиус инерции сечения ветви относительно оси 1 (рис. 29.1, б). При раскосной решетке можно принять λх≈λу или, если предварительно назначить сечение раскосов, более точно из (29.7) и (29.17)

Определив требуемую гибкость относительно свободной оси «х», можно установить, какой должен быть радиус инерции относительно этой оси и далее найти расстояние между ветвями Это расстояние нужно согласовать с конструктивным ограничением величины зазора в свету между ветвями — не менее 100 мм для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей конструкции — и при необходимости увеличить его.

|

(29.1)

(29.1) (29.2)

(29.2) (29.7)

(29.7) (29.8)

(29.8) (29.9)

(29.9) (29.10)

(29.10) — радиус инерции, определяемый как для сплошного сечения; λ1=l1/i1 — гибкость ветви колонны ( рис. 29.1, в);l1 — расстояние между планками;

— радиус инерции, определяемый как для сплошного сечения; λ1=l1/i1 — гибкость ветви колонны ( рис. 29.1, в);l1 — расстояние между планками;  —радиус инерции сечения одной ветви; Js— момент инерции сечения планки (рис. 29.1, в, сечение 1-1); n= J1c/(Jsl).

—радиус инерции сечения одной ветви; Js— момент инерции сечения планки (рис. 29.1, в, сечение 1-1); n= J1c/(Jsl). (29.17)

(29.17) (29.18)

(29.18) (29.19)

(29.19) (29.20)

(29.20) (29.21)

(29.21) и далее найти расстояние между ветвями

и далее найти расстояние между ветвями