ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| в) вид государственно-политического режима

Форма государства показывает особенности устроения и функционирования государства. Форма государства состоит из трёх элементов: форма правления, форма государственного устройства, политический режим.

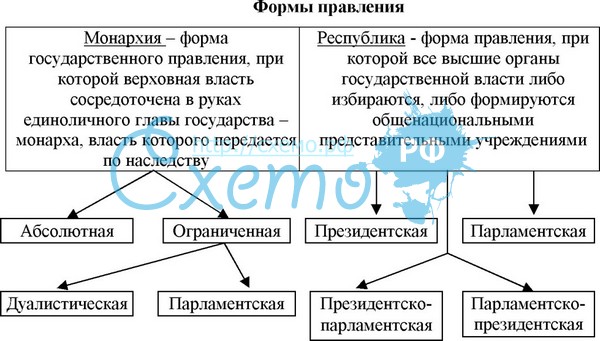

I. Форма правления характеризует структуру высших органов государственной власти, порядок их образования, взаимодействия и распределения полномочий между ними, а также степень их связи с населением. Форма правления отвечает на вопрос «Кто правит?» Существуют две формы правления – монархия и республика. Монархия (от греч. – единовластие) – форма правления, при которой верховная власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства – монарха (шаха, короля, царя) и передается, как правило, по наследству. (Есть исключения: в Ватикане монарх выбирается кардиналами.) Власть осуществляется бессрочно. Классификация монархий различна, в зависимости от критерия. Согласно такому критерию, как порядок наследования, монархии делятся на выборную и наследственную. Вторым признаком, по которому можно классифицировать монархию, является взаимоотношение монархии и церкви. Исходя из этого, можно выделить следующие виды монархии: теократическую и светскую. Наиболее часто встречающийся критерий – по полноте предоставляемой власти. Различают монархию абсолютную и конституционную (последняя, в свою очередь, делится на монархию дуалистическую и парламентскую). Выделяют следующие 2 вида монархий: - абсолютная – власть монарха ничем не ограничена. Англия, Франция, Германия в разное время прошли в своём развитии период абсолютных монархий. В России это был период, начиная с правления Петра I до 1906 года – созыва первой Государственной Думы. В современном мире абсолютных монархий в чистом виде уже нет (данная форма правления закреплена чисто условно). Близки к данной форме правления султанаты Оман, Бруней. Разновидностью абсолютной монархии выступает теократическая монархия, при которой глава государства одновременно представляет светскую и религиозную власть (Саудовская Аравия, Ватикан). - ограниченная (конституционная) – власть монарха ограничена представительным органом – парламентом, что закреплено в конституции. Ограниченная монархия, в свою очередь, делится на дуалистическую и парламентскую. Дуалистическая форма монархии – от лат. – двойственный. Переходная форма от абсолютной к парламентарной монархии. Характерная особенность – формальное разделение государственной власти между монархом и парламентом. Исполнительная власть находится в руках монарха, законодательная – парламента. Последний, однако, фактически подчиняется монарху. Дуалистическая монархия существовала в кайзеровской Германии (1871–1918 гг.). В современном мире – Иордания, Марокко. Парламентская монархия – монарх выполняет свои функции чисто номинально – «царствует, но не управляет». Законодательная власть принадлежит парламенту, исполнительная – правительству, которое формируется партией, получившей большинство голосов на выборах в парламент. Лидер этой партии становится главой правительства – премьер-министром. Наиболее распространённая форма монархии в настоящее время. Существует в Великобритании, Дании, Испании, Бельгии, Нидерландах, Японии и др.

Монархия

абсолютная ограниченная

дуалистическая парламентская

Республика (от лат. Res Publicos – дело народа) – форма правления, при которой верховная власть осуществляется избираемым на определённый срок представительным органом власти, который несёт ответственность перед своими избирателями. В настоящее время, в мире из 190 государств 140 официально являются республиками. Республиканская форма правления была присуща рабовладельческому обществу: аристократическая республика в Древнем Риме (VI-I вв. до н. э.), демократическая республика в Афинах (V-IV вв. до н. э.); феодальному обществу: средневековые Новгородская, Псковская республики, республики в Венеции, Флоренции в Италии. Современные типы республик: а) президентская республика – главой государства является президент, который избирается всенародно либо коллегией выборщиков (внепарламентский метод избрания); президент является и главой правительства (пост премьер-министра отсутствует), правительство подотчётно президенту, президент формирует правительство и только он может отправить его в отставку; в целом, в руках президента сосредоточена огромная политическая, военная, социально-экономическая власть, но он не имеет права роспуска парламента, а в законодательстве предусмотрена процедура импичмента – отрешения президента от должности. Данная форма правления существует в США, Бразилии, Сирии, Аргентине, Мексике, Уругвае, ряде африканских стран; б) парламентская республика – характеризуется принципом верховенства парламента, перед которым правительство несёт ответственность за свою деятельность; правительство формируется на парламентской основе из числа лидеров политических партий, располагающих большинством голосов в парламенте; правительство возглавляется премьер-министром. Парламент может выразить вотум недоверия правительству, что приводит к отставке правительства; главой государства является президент, избираемый либо непосредственно парламентом, либо специальной коллегией, образуемой парламентом. Президент обладает правом роспуска парламента, но в целом он не играет сколько-нибудь существенной роли среди других государственных органов. Президент в парламентской республике – «слабый» президент, т.е. он избирается парламентом, а не всенародно. Можно признать, что президент в такой ситуации как бы воспринимает функции монарха в парламентской монархии: царствует, но не правит. Парламент является единственным органом, непосредственно легитимированным народом. Парламентские республики в настоящее время существуют в Германии, Италии, Турции, Израиле, Греции и других странах; в) республика смешанного типа (президентско-парламентская республика) – сочетает в себе черты президентской и парламентской республик. Для неё характерен внепарламентский способ избрания президента, который участвует в формировании правительства и зачастую фактически руководит им. В то же время существует пост премьер-министра, а президент обладает правом роспуска парламента. К республикам данного типа можно отнести Францию и Россию, Португалию, Финляндию. Выделяют также нетипичные республики, например теократическая республика в Иране, монократические республики в Заире, Малави (в условиях однопартийного режима лидер партии провозглашается пожизненным президентом). Особой формой была и республика Советов в нашей стране (в её основе – объединение власти в Советах народных депутатов), все 3 ветви власти увязывались в одном органе – Совете народных депутатов. «Вся власть Советам!»

Сочетание признаков президентской и парламентской республик в Российской Федерации выражается в наличии сильной президентской власти при сохранении некоторых типичных признаков парламентской формы (наличие председателя Правительства, возможность, хотя и ограниченная, отстранения от власти Правительства парламентом и роспуска парламента Президентом). С момента своего становления в качестве конституционного государства Российская Федерация постоянно двигалась в сторону усиления в ней черт президентской республики. Однако, став в конечном счете по своему характеру президентской республикой, она по-прежнему сохраняет некоторые внешние признаки парламентского государства. В настоящее время Российская Федерация имеет президентско-парламентскую, или, как иногда ее называют в юридической литературе, "полупрезидентскую" республиканскую форму правления: во-первых, Президент избирается всеобщим голосованием (в этом её отличие от парламентской формы), во-вторых, он располагает собственными прерогативами, позволяющими ему действовать независимо от Правительства, в-третьих, наряду с Президентом действуют Председатель Правительства и министры, образующие Правительство, в определенной мере ответственное перед парламентом (в этом её отличие от президентской формы). Именно названные признаки и характеризуют Российскую Федерацию как "полупрезидентскую" республику. Согласно части первой статьи первой Конституции Российской Федерации 1993 года: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». По конституции баланс исполнительной и законодательной властей выстроен так, что Россия однозначно определяется как смешанная республика (также такую форму правления можно обозначить как президентско-парламентскую, полупарламентскую или полупрезидентскую республику), сочетая в себе черты президентского и парламентского республиканского правления. По мнению председателя Конституционного суда РФ В. Д. Зорькина Россию более точно называть смешанной президентско-парламентской республикой. Но! В 2011 году президент России Дмитрий Медведев заявил в интервью: «У нас в стране не существует коалиционного правительства. У нас не парламентская республика, а президентская. У нас президентское Правительство, которое проводит президентский курс. Кто не согласен — в сторону. Только так и может быть. Это жёсткая позиция, однозначная позиция, я и дальше намерен её придерживаться». О форме правления в России нет единой точки зрения: согласно некоторым исследованиям, Россия – президентская республика, согласно другим – полупрезидентская или суперпрезидентская республика. В отличие от классической президентской модели (США), в России имеются должности и президента, и премьер-министра. Правительство во главе с премьер-министром подотчетно и президенту, и парламенту. Однако от классической смешанной модели (Франция) Россию отличает то, что, несмотря на одновременное наличие постов президента и премьер-министра, ответственность правительства перед парламентом носит во многом теоретический характер: президент всегда сохраняет возможность назначить устраивающего его премьер-министра, а во многих случаях и распустить парламент. Президентская республика характеризуется значительной ролью президента в системе государственных органов, соединением в его руках полномочий главы государства и главы правительства. Её также называют дуалистической республикой, подчеркивая, тем самым, факт сосредоточения сильной исполнительной власти в руках президента, а законодательной – в руках парламента. Смешанная республика – форма правления, которую нельзя считать разновидностью ни президентской, ни парламентарной республики. В РФ президент формально стоит над всеми тремя ветвями власти. На самом деле вмешивается в дела ветвей власти (исполнительная власть – президент формирует правительство, в любой момент может отправить правительство в отставку, исполнительные органы власти практически реализуют программу президента; судебная власть – президент назначает на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, судей других федеральных судов; назначает на должность председателя Центрального банка России; назначает 5 членов (третью часть) Центральной избирательной комиссии; законодательная власть – назначает выборы Государственной Думы, распускает Гос.Думу, подписывает и обнародует федеральные законы, обладает правом отлагательного вето). Таким образом, РФ –президентская республика, можно даже сказать суперпрезидентская. Президент РФ имеет очень великие, огромные должностные полномочия. Он чётко и непосредственно главенствует над ветвями власти, оказывает яркое воздействие. Являясь суверенным государством, Российская Федерация самостоятельно устанавливает форму правления, определяющую организацию органов государственной власти и порядок их деятельности. В Конституции РФ (ст. 1) установлена республиканская форма правления. Её главным признаком является выборность и сменяемость главы государства. Эта республиканская форма правления отличается от монархии, которой присуще наследование статуса главы государства. Если рассматривать форму правления с чисто формальных позиций, то можно сказать, что она не оказывает определяющего влияния на характер государственного строя. Ведь известно, что монархическая Великобритания давно уже является демократическим, конституционным государством, в то время как республиканский Советский Союз таким государством не был никогда. И наоборот, монархическая Россия не была ни демократическим, ни конституционным государством, тогда как республиканская Франция таким государством является давно. И тем не менее республиканская форма правления в большей мере, чем монархическая, соответствует характеру демократического, конституционного государства. Дело в том, что для монархии её конституционный вариант – такое же искажение её сути, как для республики – вариант тоталитарный. Поэтому конституционная монархия гораздо ближе по своему существу к демократической республике, чем тоталитарная республика. И наоборот, тоталитарное государство с республиканской формой правления мало чем отличается по своей сути от государства, признанного абсолютной монархией. Устанавливая республиканскую форму правления в Российской Федерации, Конституция закрепляет следующие её признаки: отказ от какого-либо независимого и длительного обладания государственной властью, основанного на индивидуальном праве; ориентация государственного строя Российской Федерации на разум и опыт, а не на достижение идеальных целей, приводящих обычно к тоталитаризму правого или левого толка; создание государственных органов на основе согласования интересов управления государством с нерушимостью гражданских свобод; формирование государственных органов путем свободных выборов и на ограниченный срок. Республиканской форме правления имманентно присуща демократия, а демократии – республиканская форма правления. Демократия как равная для всех свобода дополняет республиканскую форму правления. Республика служит этой равной свободе, способствует её подъёму и развитию, включая равномерно распределяемые социальные блага, равные выборы, равный доступ к государственным должностям, к образованию, собственности, к участию в формировании политической воли, а также правовой организации сил, претендующих на правительственную власть.

II. Форма государственного устройства (внутреннее строение государства, т.е. из каких частей состоит государство, и как эти части взаимодействуют) – внутренняя территориальная структура государства, определяющая его деление на составные части, а также взаимоотношения между государством в целом и его составными частями. Отвечает на вопрос «Как устроено государство?» Выделяют две основные формы государственного устройства: унитарное государство и федеративное государство. Унитарное государство (государство – как одно единое целое) – единое, централизованное государство, составные части которого (административно-территориальные единицы) не обладают суверенитетом. Это наиболее простая и распространённая форма государственного устройства, для неё характерно: а) единая конституция; б) административно-территориальная единица не имеет политической самостоятельности; в) единая структура гос. аппарата; г) единство системы высших органов государственной власти – представительных, исполнительных, судебных; д) единая налоговая и финансовая система; е) единая правовая система; ж) единое гражданство; з) вертикаль власти. Данная форма государственного устройства имеет место в большинстве современных государств – Великобритании, Италии, Испании, Франции, Японии, Швеции, Финляндии и др. Такой была и Российская империя до 1918 года. В некоторых унитарных государствах для учёта специфических интересов территориальных единиц (национальных, исторических, географических) создаются автономии. В настоящее время в нескольких унитарных государствах — Великобритании, Испании, Италии, Дании, Финляндии — существует административная автономия для отдельных территорий. Так, в составе Великобритании ограниченной автономией располагают Шотландия и Северная Ирландия. Федерация – сложное союзное государство, части которого (субъекты) обладают частичным суверенитетом. В федерации существует два уровня государственной власти: федеральный и субъектов федерации. На высшем уровне федеративный характер государства выражается в создании двухпалатного парламента, одна из палат которого (верхняя) отражает интересы субъектов федерации. Прямое представительство субъектов федерации в парламенте страны обеспечивает существование второй палаты (в России, например, им является Совет Федерации, в США – Сенат, в ФРГ – представительство регионов на федеральном уровне Бундесрат). Вместе с тем основополагающий принцип федеративного государства – главенство общефедеральной конституции и законодательства. Важными объединяющими факторами в нем выступают единое социально-экономическое пространство, общность денежной системы и гражданства. Также признаками федерации являются: а) право субъектов федерации иметь собственную судебную и правовую системы; б) использование двухканальной системы налогов: федеральные и налоги субъекта федерации; в) горизонталь власти; г) наличие единых вооруженных сил, полиции, служб безопасности, таможни, подчиняющихся центральному аппарату. Субъекты федерации не обладают правом сецессии – правом выхода из федерации. Характерные черты федеративного государства: 1. территория федерации состоит из территории субъектов федерации; 2. представительство субъектов федерации в центральных органах гос. власти; 3. двойная система гос. аппарата: на уровне федерального центра и на уровне субъектов; 4. двойная налоговая система; 5. двойная правовая система; 6. двойная символика и атрибутика. Классификация федераций: 1) по способу возникновения: – договорные федерации (путь образования «снизу» - республики договариваются) – конституционные федерации («сверху» - определено конституцией) 2) по принципу построения: – национальные федерации (национальный признак, исторические корни, титульная нация) – территориальные федерации (административно-территориальный признак (США) – национально-территориальные федерации (смешанный вариант - используется и то, и другое; например, РФ) 3) – симметричные федерации (права всех субъектов равны) – асимметричные федерации (РФ). В качестве примеров федераций можно назвать: Россию, США, Канаду, Бразилию, Мексику, Германию, Австрию, Бельгию, Индию и др. В настоящее время федеративную форму государственного устройства избрали около 20 стран. Менее распространённой формой государственного устройства (правильнее сказать межгосударственного устройства) по сравнению с двумя названными является конфедерация. Это объединение, союз государств, в котором они полностью сохраняют свою независимость, в том числе и право выхода из конфедерации. Государства объединяются в конфедерации для удовлетворения общих интересов и целей политического, экономического или оборонного характера, поэтому эти объединения носят временный характер. Конфедерации быстро распадаются на отдельные государства либо преобразуются в федерации. Конфедерация представляет собой союз суверенных государств, образованный с определенной целью, чаще всего внешнеполитической. Субъекты конфедерации обладают высокой степенью суверенитета при ограниченных правах конфедеративного центра, в ведении которого находятся, как правило, только главные вопросы внешней, оборонной, а в некоторых случаях и финансово-экономической политики. При необходимости создания центральных органов, единых вооруженных сил и общей банковской системы их образуют на паритетной основе и только при условии ратификации в законодательных органах субъектов конфедерации. В истории существовали: союз северо-американских штатов, Швейцарский, Германский союзы в ХIХ веке и др. Конфедерация, достаточно устойчивая и распространенная в прошлом форма государственного объединения (Рейнская конфедерация, 1254–1350; Ганзейская лига, 1367–1665; Швейцарская Конфедерация, 1291–1798 и 1815–1848; Республика Соединенных провинций (Нидерланды) , 1579–1798; Соединенные Штаты Америки, 1781–1789; Германский Союз, 1815–1860; Австро-Венгерская монархия, 1867–1918; Конфедеративные Штаты Америки, 1861–1865, Шведсконорвежская уния, 1814–1905), к настоящему времени находит все меньше сторонников, а существование государств-конфедераций оказывается все более кратковременным. В ХХ столетии, например, Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику (1958–1962 годы), затем Сенегал и Гамбия — Сенегамбию (1982), Чехия и Словакия — Чешскую и Словацкую Федеративную Республику (1990–1992 годы). Союз Независимых Государств (СНГ), состоящий из бывших республик СССР, специалисты-правоведы причисляют к конфедеративному типу лишь с большими оговорками; на самом деле он является, вероятно, не более чем консультативной межгосударственной площадкой. Сейчас конфедераций фактически не существует, есть лишь государства (межгосударственные образования) с отдельными признаками конфедерации. Элементы конфедерации характерны для Европейского Союза, СНГ. Выделяют 2 формы межгосударственного устройства: - конфедерация - содружество Общие черты конфедерации и содружества: всегда есть общие цели, задачи, единый координирующий центр, это всегда образование независимых государств, имеет недолговечный характер. Отличия: по способу образования конфедерация – это объединение нескольких независимых государств на основе общих социальных, духовных, культурных, национальных связей; содружество – объединение государств, вышедших из одного государства, имеющих общие национальные, культурные, духовные корни; это очень сложная форма.

III. Государственно-политический режим представляет собой совокупность средств, способов и методов осуществления государственной власти по отношению к обществу. Государственно-политический режим характеризуется в большей степени не юридическими свойствами, а фактическим его осуществлением, в связи с чем может возникнуть противоречие фактических способов и юридических средств их закрепления. Виды государственно-правовых режимов дифференцируются по шкале состояния демократичности в обществе и государстве и по трём основным критериям: 1. гарантия реализации прав и свобод граждан 2. характер и степень участия граждан в политической деятельности 3. характер и степень вмешательства государства в различные сферы общественной жизни и в личную сферу индивида. Выделяют два вида политических режимов – демократический и антидемократический. Характерные признаки демократического режима: - права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью и реализуются в качестве таковых на практике; - существование институтов прямой и представительной демократии; - выборность и сменяемость органов власти; - государственная власть выражает волю большинства населения с обязательным учётом мнения меньшинства; - разделение властей, политический плюрализм и др. В качестве разновидностей антидемократического режима выступают: а) деспотия (на ранних этапах развития государственности в странах Азии), б) тирания (власть тирана устанавливается насильственным путём, часто с помощью государственного переворота, например, в полисах Древней Греции.), в) авторитаризм (полицейский, военный режим; власть концентрируется в руках одного человека; является переходным режимом по отношению либо к демократическому, либо к тоталитарному), г) тоталитаризм (однопартийность, вождизм, культ личности, образ врага, официальная идеология). Черты авторитарного режима: - централизация власти, элементы личной диктатуры лидера, выделяющегося среди правящей элиты, которая не ограничивает себя законом, особенно в части привилегий, льгот; - командно-административный метод управления; - права и свободы формальны – провозглашаются, но не реализуются; - приоритет интересов государства над личностью; - действие различных видов цензур; - однопартийность. В политической жизни могут участвовать и несколько партий, однако все эти партии должны ориентироваться на линию, выработанную правящей партией, в противном случае они запрещаются, разгоняются. Черты тоталитарного режима: - полный (тотальный) контроль государства над всеми сферами жизни общества; - подавление личности, отсутствие реальных прав и свобод; - наличие одной официальной идеологии; - диктатура одной политической партии; - опора правящих кругов на армию, полицию; - репрессии, доходящие до массового уничтожения населения; - наращивание военной мощи государства (милитаризация); - абсолютное доминирование исполнительной власти. Одной из крайних форм тоталитаризма является фашистский режим, основывающийся на националистической, расисткой демагогии (превосходство одних наций, рас над другими), которая возводится в ранг официальной идеологии. Фашизм отличается человеконенавистничеством и крайней агрессивностью. Яркими примерами данного режима могут служить режимы, установившиеся в Германии, Италии в 30-е годы ХХ века.

демократический антидемократический

авторитарный тоталитарный

Таким образом, Россия – президентская республика с федеративным государственным устройством и демократическим политическим режимом.

Функции государства. Функции государства выражают его сущность и социальное назначение. Функции государства – это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач, удовлетворением потребностей общества и обеспечение эффективного управления этим обществом. Понятие «функции государства» не следует отождествлять с такими понятиями: 1) цели и задачи, представляющие собой конкретную проблему, разрешаемую в рамках функций государства. В отличии от задач, функции носят длящийся характер, постоянно присутствуют в деятельности государства. Цель – это то, к чему стремится государство; задачи – средства её достижения Þ цели и задачи определяют функции. 2) функции отдельных его органов, т.е. функции государства ¹ функции государственных органов. Функции государства не следует отождествлять с функциями его отдельных органов, которые обладают относительно узким, локальным характером. Функции государства подчёркивают его дееспособность. Функции возникают в ходе эволюции самого государства, однако, возникнув, они существуют продолжительное время; прекращают своё существование в связи с изменением общественных, исторических и политических условий, либо подвергаются существенной трансформации. Классификация функций государства проводится по следующим основаниям: 1. в зависимости от времени осуществления функции делятся на: - постоянные (осуществляются на всех этапах существования государства: функции обороны и охраны правопорядка) -временные (осуществляются на определённых этапах существования государства, прекращают своё действие с решением определённой задачи, имеющей чрезвычайный характер, например, поддержка беженцев; ликвидация последствий аварии; военная функция) 2. по степени значимости выделяют основные и неосновные функции государства. Основные функции – минимальный набор направлений деятельности, без которых не может существовать ни общество, ни государство. Неосновные функции – дополнительные, факультативные направления деятельности, усиливающие влияние государства на общество и дополнительно гарантирующие реализацию общественных потребностей. 3. по характеру направленности: - внешние функции – основные направления деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внешних задач. Их выполнение обеспечивает полноправное существование государства в современном мире: s функция поддержания мира и мирного сосуществования s функция совместного разрешения с другими государствами глобальных проблем современности: энергетических, демографических, экологических s функция обороны страны (защита государственного суверенитета от внешнего посягательства) s функция по предотвращению экологических бедствий s функция сотрудничества с другими государствами (экономическое, политическое, культурное сотрудничество) - внутренние функции – основные направления деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внутренних задач: s функция охраны прав и свобод человека и гражданина s правотворческая функция s функция обеспечения правопорядка s экономическая функция (формирование государственного бюджета и контроль за его использованием; определение общих программ экономического развития страны; стимулирование наиболее приоритетных отраслей экономики) s социальная функция, включает в себя функции соц. обеспечения, здравоохранения, образования (оказание социальной помощи нуждающимся в ней членам общества; выделение необходимых средств на здравоохранение, образование, культуру) s экологическая функция s культурная функция s функция налогообложения Такую функцию государства, как экологическую, можно отнести и к внутренним, и к внешним: это проявляется в системе государственных мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и улучшение природных условий жизни человека в пределах страны и в международном сотрудничестве для преодоления глобальных экологических проблем современности. Социальное назначение государства показывает, что государство делает в обществе, определяет роль государства в обществе, определяет степень вмешательства государства в жизнь общества. Социальное назначение государства раскрывается в его задачах. В настоящее время можно назвать следующие наиболее актуальные задачи государства: - обеспечение самосохранения общества и государства; - обеспечение безопасности и укрепление государства; - содействие социальному, экономическому и культурному развитию общества; - преодоление противоречий, существующих в обществе (социальных, национальных, религиозных и пр.). |