ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| ОРГАНИЗМ И СРЕДА: СВЕТ, ТЕПЛОТА И СЫРОСТЬ 12

Действие абиотических факторов подчиняются общей закономерности: если построить график, по оси абсцисс которого отложить силу воздействия фактора среды (например, температуру воздуха), а по оси ординат - некоторый показатель жизнедеятельности (например, фотосинтез определенного вида растений), то получим колоколообразную фигуру (фиг. 73). Вершина кривой находится в зоне оптимума (наиболее благоприятное состояние средового фактора), края - в зоне пессимума (неблагоприятное, но не смертельное состояние фактора), а весь диапазон действия фактора, в котором может осуществляться жизнедеятельность организма, называется зоной толерантности. . Фотопериодизм

На первый взгляд, физиологические процессы протекают равномерно и монотонно, но на самом деле они постоянно меняются: организм работает - по расписанию, контролируемому "биологическими часами". Примеры: клетки печени крысы делятся чаще утром, а в первую половину ночи с максимальной интенсивностью накапливают гликоген. Многие люди относят себя либо к "совам", либо к "жаворонкам". "Совы" активны во вторую половину дня, плохо засыпают и крепко спят утром, "жаворонки" - наоборот. Это происходит оттого, что у "сов" пик выброса адреналина в кровь происходит во второй половине дня, у "жаворонков" - в первой. Есть, конечно, люди с более-менее постоянным уровнем адреналина, но цикличнось жизненных процессов все равно следует признать, и горе тем, кто попытается что-то поменять в этом конвейере. Скажем, гормоны щитовидной железы, введенные не вовремя либо не окажут никакого действия на делящиеся клетки, либо это действие будет противоположным ожидаемому. Вывод: организму необходимо иметь собственные часы. Дополнение: часы должны сверяться с эталоном времени. Этим эталоном является смена дня и ночи. Простейшие часы обнаружены даже у самых низших жгутиконосцев, например - эвглен и перидиней, и у них же есть клеточый глазок - стигма. Она отличает свет от тьмы, и этого достаточно для контроля часов. Итак, фотопериодизм - это циклические процессы в живых организмах, ритмика которых согласуется с чередованием дня и ночи. Помимо суточных (циркадных, циркадиапных) ритмов, фотопериодическими являются и годовые ритмы. Существуют, например, растения длинного дня и короткого дня. "Начиная с определенной "критической длины дня" тот или иной процесс происходит или не происходит, ускоряется или не ускоряется... Длиннодневные расгения цветут при длине дня выше критической, например 11 ч. у Hyosciamus niger [белена черная], короткодневные растения зацветают при длине дня ниже критической, например 15,5 ч. у Xanthium penmylvanicum [дурнишник пенсильванский] (у большинства КД-растений ниже). Ввиду того, что длина дня претерпевает сезонные колебания (между 6 и 18 часами на 60-й широте: Ленинград-Хельсинки-Осло); между 11 и 13 часами на 20-й широте: Бомбей-Мекка-Мехико), фотопериодически индуцируемые растения в определенное время года зацветают одновременно. Точность отсчета длины дня может быть очень большой: несмотря на то, что на о. Ява максимальная разница в длине дня составляет всего лишь 48 мин., темп развития некоторых сортов риса находится под очень строгим фотопериодическим контролем." (Либберт, 1976). Типичные ДД-растения: злаки умеренной зоны, шпинат, свекла, табак. КД-растения: рис, просо, конопля, соя. Растения, цветение которых не зависит от длины дня: томаты, многие сорта гороха. У растений механизм "годовых часов" сравнительно прост: органом светорецепции является лист, где в светлое время суток синтезируются одни вещества, а в темное - другие. При удлинении ночи "темновые" соединения включают механизм листопада. У позвоночных животных все определяет промежуточный мозг, но его работа в этом плане мало изучена. У птиц "часы", вероятно, находятся внутри шишковидной железы - эпифиза. Эпифиз других позвоночных также участвует в организации фотопериодических процессов. Принято думать, что отлет птиц и залегание в спячку животных управляется температурой воздуха. На самом деле в большинстве случаев увеличение размеров половых желез у птиц, наработка антифризов и "зимних" изозимов у насекомых, земноводных, млекопитающих происходит под влиянием изменения длины светового дня. Годовые ритмы есть и у человека, хотя их физиологический механизм неясен. Что иммунитет падает весной, это кое-как объяснить можно. Но почему в это же время учащаются приступы радикулита и шизофрении? Температура Повышение температуры на 10°С увеличивает скорости химических (в том числе и биохимических) реакций в 2-3 раза. Для развития многих животных и растений необходима возможность выполнения какого-то минимума единичных реакций, который имеет очень простую математическую закономерность - постоянную сумму эффективных температур. Эффективной температурой для какого-нибудь вида называется разность между среднесуточной температурой Ti и некоторой нижней пороговой температурой Тпрг, характерной только для данного вида. Сумма эффективных температур С = S Тi- Тпрг, где Тi - среднесуточная температура i-oro дня, n - количество дней в году со среднесуточной температурой выше пороговой. Переходя от среднесуточной температуры к среднемесячной, можно определить возможность развития вида в данной местности. Например, для человеческой аскариды С=300°С, Тпрг=13о С. Из этого следует, что в северных районах нашей страны яйца аскарид не успевают развиваться до той стадии, на которой они заразны. Случаи аскаридоза в этих районах могут быть только завозными. Сумма эффективных температур известна для большинства холоднокровных животных и растений, имеющих какое-либо хозяйственное значение. Стенотермность (неприспособленность к широким колебаниям температур) отчасти объясняется тем, что большинство ферментов имеет строго определенные температуры, при которых они активны. Так, например, некоторые из ряда генов тирозиназы - фермента, необходимого для образования черной окраски шкуры теплокровных (в том числе и загара человека) - активны только при температуре ниже 37°С, поэтому у определенных видов грызунов и хищников, не имеющих "компенсаторных" генов, наиболее холодные части тела - нос, уши, хвост, лапы - черные, а основная окраска - белая. Гималайские кошки обязаны своей внешностью именно температурной прихотливости генов тирозиназы. Но обычно у высокоорганизованных организмов для выполнения важных реакций имеется не один, а группа ферментов очень близких по структуре и функциям (изозимы, изоферменты), способных осуществлять данную реакцию. При смене температуры они замещают друг друга, то есть организм увеличивает синтез того изозима, активность которого в текущих условиях максимальна. Однако такой компенсации хватает ненамного, поскольку клеткам необходимо согласовывать скорости огромного количества обменных реакций.

Не следует думать, что холоднокровные животные не имеют приспособлений для сохранения оптимальной температуры тела. Водным организмам в этом нет особой нужды, поскольку колебания температуры водных масс происходят медленно и с малой амплитудой. У сухопутных животных эта проблема решается трояко: сменой местообитания, регуляцией испарения и изменением уровня обмена и выделения внутреннего тепла. Смена местообитания.Мелкие животные имеют высокую удельную поверхность тела и им труднее удерживать постоянную температуру (см. фиг. 74), однако для них среда представляет гораздо больше возможностей оказаться в эконишах со стабильной температурой и влажностью: в метре над лугом днем жарче и суше, чем в травянистых зарослях; тля на поверхности листа существует в условиях стопроцентной влажности воздуха, а вши мало зависят от внешней температуры Приспособления животных к освоению микроклиматических особенностей окружающей среды - зарывание в грунт и снег, выползание на теплые камни и пр. - очень многочислены и эффективны. Даже в южной части Сахары суточные колебания температуры в почве на глубине 10 см составляют 6°С, 20 см - 23°С, а начиная с 30 см и глубже температура постоянна и составляет вполне приемлемые 28°С Поэтому безжизненная пустыня ночью оказывается довольно плотно населенной выходцами из подземных убежищ: насекомые, ящерицы змеи грызуны, даже жабы и раки очень активны на поверхности почвы когда температура снижается до оптимальной.

Та же стратегия используется и при защите от холода. При высоком снежном покрове у самой земли температура всегда близка к нулю и не подвержена суточным колебаниям, что позволяет арктическим грызунам - леммингам и полевкам - даже выводить детенышей среди зимы. Там, где нет снега, почва позволяет сохранять положительную температуру даже тогда, когда температура надпочвенного воздуха отрицательна, например, в высокогорьях (!) Антарктиды (см. фиг. 75). Если животное может держаться на ярком свету в защищенной от ветра зоне, то благодаря темной окраске оно может повысить температуру еще на несколько градусов. Гигантизм 1равянистых растений на Камчатке, Курилах и Сахалине, возможно, связан с тем, что снежный покров здесь исключительно высок и их стебли не вымерзают за зиму. Регуляция испарения жидкости с поверхности тела как средство защиты от перегрева хорошо развито у млекопитающих. Увеличить испарение можно и за счет ускоренного поверхностного дыхания (важно, чтобы при этом вентиляция легких была не больше обычной, поэтому без специальных рефлексов здесь не обойтись). Так дышать умеют не только собаки, но и птицы и некоторые пустынные ящерицы. Многие пчелы и осы снижают температуру гнезда, увлажняя его водой и вентилируя движениями крыльев. Регуляция температуры тела путем изменения обмена веществхорошо изучена у теплокровных животных. Минуя физиологические дебри, определим два основных механизма выработки тепла; работа мышц и активация "бурого жира" - специальной ткани, которая лежит около крупных кровеносных сосудов и окисляет органику без синтеза новых веществ, просто сжигает ее с выделением тепла. У человека много бурого жира находится близ подмышечных впадин. Именно там, около одной из "печек" нашего организма, мы и ставим градусник. Другой способ повысить теплопродукцию - работа мышц. Дрожь (тремор) позволяет сделать это быстрее, чем активировать бурый жир. Поддержание высокой температуры тела за счет движения мышц используют некоторые насекомые, например, шмели или бабочки-бражники. Чтобы шмель мог лететь, температура его грудных мышц должна быть не ниже 25°С, а у бражника - свыше 30°С. И тот и другой могут летать при температуре воздуха около 10°, но при этом несколько минут они должны прогревать грудь, совершая убыстряющиеся движения грудными мышцами (летательные мышцы у них могут вибрировать не приводя в движение крылья). За счет движения грудных мышц пчелы могут поддерживать оптимальную температуру в гнезде. Зимуют они сбившись в клубок, внутри которого "дрожащие" пчелы могут поддерживать температуру около 20°С. Часто происходит противоположный процесс: при наступлении холодов животные резко сокращают обмен и снижают температуру тела до такой степени, что в норах, придонном иле и других убежищах, где зимняя температура чуть выше нуля, почти не тратят энергии на обогрев. "Спячка сопровождается рядом физиологических изменений. У млекопитающих впадению в спячку предшествует накопление особого жира с низкой точкой плавления, который не затвердевает при низких температурах, что позволяет избежать окоченения. Изменяется химический состав крови с тем, чтобы предотвратить закупорку капилляров при замедлении кровотока. У сусликов в состоянии спячки частота сердечных сокращений снижается до 7-10 в минуту по сравнению с 200-400 в минуту в активном состоянии. Температура тела во время спячки снижается с 30 до 6°С, а метаболизм [обмен веществ] снижается до 1-5% от нормального" (Риклефс, 1979). Приспособление к экстремально низким температурам в первую очередь направлено на то, чтобы предотвратить образование кристаллов льда в клетках (хотя и это встречается сплошь и рядом). Считается, что лед разрушает клеточные оболочки. Обычные меры защиты базируются на том, что растворы замерзают при более низких температурах, чем чистый растворитель. У холоднокровных животных и многих растений поздней осенью в тканях повышается количество сахара и глицерина. Накопление антифризов происходит под контролем "биологических часов" и регулируется укорочением дня. Поэтому ранние заморозки могут убить организм, зимой переносящий гораздо более низкие температуры - в это время ткани еще не приступили к выработке глицерина (а также легкоплавких жиров и низкотемпературных изозимов). Для теплокровных животных известны правило Бергмана - в высоких широтах существуют наиболее крупные представители рода или вида, правило Аллена - чем севернее ареал вида илипопуляции, тем короче у их представителей уши, хвосты идругие выступающие части тела (см. фиг. 76) иправило Глогера - на севере животные имеют серую или бурую летнюю окраску, южные их родичи окрашены более ярко. Два первых правила выполняются довольно часто (белый медведь в 10 раз тяжелей, чем малайский, а у чукчей нос короче, чем у грузин) и могут быть объяснены приспособлением к сохранению тепла, однако правило Глогера определяется, видимо, не температурным фактором.

Правило Бергмана является хорошим примером так называемых "статистических правил", т. е. оно не абсолютно, а просто чаще выполняется, чем не выполняется, и связь между двумя переменными - температурой и размером тела - можно нащупать только на большом статистическом материале. Корреляция между ними вроде есть, но слабая: "Из 20 видов млекопитающих, распространенных как в Субарктике, так и за ее пределами, для 9 видов отмечаются большие размеры особей полярных популяций, а для 5 - меньшие (по сравнению с лесными районами), для 3 видов нет различий по размерам, а для остальных -данные отсутствуют. Из 47 видов североамериканских млекопитающих только у 15 (32%) наблюдается положительная корреляция размеров с широтой. У 10 видов - отрицательная корреляция" (Чернов, 1975). Позже он отмечал, что в условиях тундры для многих перелетных крупных птиц, таких, например, как гусеобразные, летний период слишком короток, чтобы вырастить и поставить на крыло большого птенца, поэтому из ряда родственных форм приполярные - самые мелкие. Крупные размеры одинаково выгодны как для защиты от холода, так и для защиты от перегрева. Верблюд при нехватке воды способен днем нагреваться до 41°С (имеется ввиду внутренняя температура тела), а ночью остывать до 34°С. Мелкое животное в таких же условиях либо перегреется, либо замерзнет. Правило Глогера по крайней мере частично может быть объяснено тем, что разнообразие видов в теплых и влажных местах (именно не только теплых, но и влажных) очень велико и для того, чтобы брачные партнеры смогли выбрать себе пару, они должны иметь яркие и броские "маркеры вида". Вот росомаха в тундре одна, ее ни с кем нельзя спутать, потому и окраска у нее серобурая. Зато на севере особенно много куликов, и здесь они гораздо пестрее, чем кулики субтропиков.

Для водных ооганизмов изменение температуры - это также изменение растворимости газов и изменение вязкости воды. В воде концентрация кислорода в 20-30 раз ниже, чем в воздухе. Кроме этого, диффузия газов происходит медленнее, поэтому приходится организовывать ток воды вдоль поверхностей газообмена. Чем выше температура, тем меньшее количество газов способна растворить вода (см. фиг. 77), а присутствие растворенных солей еще больше снижает количество газов в воде. Когда Вы кипятите воду, то на стенках чайника пузырьки появляются гораздо раньше, чем он закипит. Это - следствие вытеснения газов из нагретой воды. Но у рыб и беспозвоночных, а также бактериофауны, разлагающей взвешенную и придонную органику, уровень обмена веществ и потребление кислорода, наоборот, возрастает с повышением температуры (фиг. 78).

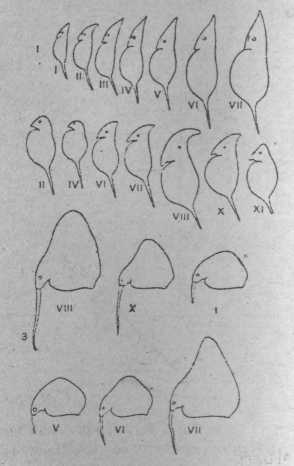

Общий вывод - в теплой воде легко возникают заморные условия. Холодноводная фауна плохо приспособлена к нехватке кислорода. Если Вы соберете в горной речке личинок поденок, веснянок, ручейников, то они задохнутся и погибнут раньше, чем Вы донесете их до дома. С повышением температуры падает и вязкость воды (например, при ее повышении с 10°С до 30°С примерно в полтора раза). Для планктонных организмов очень важно держаться на определенных глубинах. Холодноводные планктеры могут иметь довольно крупное и обтекаемое тело - вязкая вода все равно не даст им опуститься вниз. В теплых водах планктон рачки, коловратки, простейшие, водоросли -гораздо меньших размеров и вынуждены образовывать многочисленные выросты на теле (см. фиг. 79). Для пресноводных планктеров, способных давать несколько поколений в год, очень характерны различия в форме тела представителей летних и зимних поколений (см. фиг.80).

В море тепловые границы - это очень серьезно. Распространение сухопутных животных ограничено очевидными для всех преградами - горными цепями, пустынями, крупными реками. В океане невидимые границы водных масс с различной температурой и соленостью служат непреодолимым барьером для многих планктонных животных и растений. В недавнем прошлом изменение фронта крупного течения океанологи обнаруживали прежде всего по появлению планктона, несвойственного данной акватории. Очень важно также, что с ростом температуры воды у гидробио-нтов резко повышается чувствительность к загрязнителям (табл. 9).

Таблица 9. Зависимость чувствительности гидробионотв к токсикантам от температуры среды (Из Щербань, 1977- Брагинский и Щербань, 1978 по Кульскому и др., 1986).

Влажность Сосудистые растения способны организовать ток веществ от корней к побегам только потому, что листья испаряют влагу. Конечно, от испарения можно защититься, превратив листья в колючки или сократить количество устьиц и покрыть побеги каким-нибудь воскообразным налетом, но тогда сократится подъем биогенов и фотосинтез снизится из-за нехватки углекислоты - поглощать-то ее можно только через те же устьица. Природа не нашла выхода из этого противоречия. Для производства 2-4 г органики растение должно испарить не менее 1 литра воды. Поэтому при наличии достаточного количества тепла продукция сообщества линейно зависит от количества воды. Существует простое "правило Вальтера" - при прочих равных условиях добавка 100 мм/год осадков дает 10 ц/га зеленой массы (см. фиг. 81) - по крайней мере до 800 мм/год. Поминая всуе "богатства нашей Родины" мы не должны забывать, что площади с достаточным количеством тепла и влаги в СНГ и России очень ограничены, и по сравнению со США и Западной Европой мы находимся отнюдь не в самом привилегированном положении. Если в США безморозный вегетационный период 170 и более дней в году наблюдается на 70% полезных площадей, то в СНГ - на 15%, в США количество осадков в среднем 700 мм/год и более на 60% г.осевных площадей, в СНГ- на 1%. "По степени естественной водо- и теплообеспеченности территория СССР ... делится на две резко различные части: зону избытка воды при недостатке тепла и зону недостатка воды при обилии тепла. В зоне недостаточного увлажнения, где проживает 80% населения, водные ресурсы составляют не более 20% водных ресурсов СССР.

Среди советских республик наиболее слабо обеспеченных водой на душу населения являются: Молдавская ССР, Узбекская ССР, Туркменская ССР и Украинская ССР. В сущности, возобновляемые водные ресурсы южной части нашей страны в бассейнах внутренних водоемов практически исчерпаны " (Соколов, 1986). Бывает, конечно, и наоборот - на юге Дальнего Востока сельскохозяйственные культуры страдают от переувлажнения (а иногда от засухи и переувлвжнения вместе). Это - особенность местных почв, где водоупорные глинистые горизонты лежат близко от поверхности и не пускают воду вниз, отчего корни растений не могут нормально дышать. Вернемся к абстрактным сообществам. Приспособления животных к сохранению влаги достаточно известны, но сколь бы изощренными они не были, малая продукция фотосинтетиков ограничивает численность консументов. Помимо сокращения продуктивности недостаток влаги обедняет видовой состав растений данного сообщества, а значит резко упрощается структура экосистемы в целом.

12 |

Фиг. 73. Гипотетические кривые, показывающие, как взаимодействуют две переменные, определяя приспособленность органиэма. При экстремальных значениях как температуры, так и влажности приспособленность снижается, а диапазон толерантности по отношению к влажности уже при экстремальных температурах, чем при промежуточных. (Из Пианка, 1981)

Фиг. 73. Гипотетические кривые, показывающие, как взаимодействуют две переменные, определяя приспособленность органиэма. При экстремальных значениях как температуры, так и влажности приспособленность снижается, а диапазон толерантности по отношению к влажности уже при экстремальных температурах, чем при промежуточных. (Из Пианка, 1981)  Фиг. 74. Для того, чтобы млекопитающее могло сохранять постоянство температуры тела в пустыне, оно должно испарять влагу в количестве, пропорциональном тепловой нагрузке. Расчет приведенной кривой основан на предположении, что тепловая нагрузка пропорциональна площади поверхности тела. (Из Шмидт-Ниельсена, 1982).

Фиг. 74. Для того, чтобы млекопитающее могло сохранять постоянство температуры тела в пустыне, оно должно испарять влагу в количестве, пропорциональном тепловой нагрузке. Расчет приведенной кривой основан на предположении, что тепловая нагрузка пропорциональна площади поверхности тела. (Из Шмидт-Ниельсена, 1982).  Фиг. 75. Суточный ход температур воздуха и почвы в один из "летних" дней на голом участке зоны антарктических высокогорий, 1830 м над уровнем моря где отсутствует заметный растительный покров, но все еще встречаются некоторые виды ногохвосток и клещей. В то время как температура воздуха при колебании от -16° до -6°С никогда не поднимается выше 0°, почвенные температуры вблизи поверхности колеблются от -9° до 9°С. (Из Янечека, 1988).

Фиг. 75. Суточный ход температур воздуха и почвы в один из "летних" дней на голом участке зоны антарктических высокогорий, 1830 м над уровнем моря где отсутствует заметный растительный покров, но все еще встречаются некоторые виды ногохвосток и клещей. В то время как температура воздуха при колебании от -16° до -6°С никогда не поднимается выше 0°, почвенные температуры вблизи поверхности колеблются от -9° до 9°С. (Из Янечека, 1988).  Фиг. 76. Согласно правилу Аллена теплокровные животные в более теплых местообитаниях имеют большие уши, хвосты и конечности, чем в более холодных районах. Слева направо: песец, наша рыжая лисица и пустынная лисичка фенек. (Из Грубера, 1988).

Фиг. 76. Согласно правилу Аллена теплокровные животные в более теплых местообитаниях имеют большие уши, хвосты и конечности, чем в более холодных районах. Слева направо: песец, наша рыжая лисица и пустынная лисичка фенек. (Из Грубера, 1988).

Фиг. 78. Зависимость газообмена гидробионтов от концентрации кислорода в воде: А - разные виды рачков (1-3), личинок насекомых (4-5); Б - разные виды пиявок . (По Константинову, 1986 из различных авторов).

Фиг. 78. Зависимость газообмена гидробионтов от концентрации кислорода в воде: А - разные виды рачков (1-3), личинок насекомых (4-5); Б - разные виды пиявок . (По Константинову, 1986 из различных авторов). Фиг. 79. Веслоногие ракообразные тропических морей с приспособлениями для парения в толще воды.(Из Бирштейна,

Фиг. 79. Веслоногие ракообразные тропических морей с приспособлениями для парения в толще воды.(Из Бирштейна, Фиг.80. Сезонные изменения пресноводных ветвистоусых рачков (римскими цифрами обозначены месяцы, в течение которых существует данная форма (Из Бирштейна, 1968)

Фиг.80. Сезонные изменения пресноводных ветвистоусых рачков (римскими цифрами обозначены месяцы, в течение которых существует данная форма (Из Бирштейна, 1968) Фиг. 81. График зависимости чистой первичной продукции (надземных частей) от среднего годового количества осадков (Из Wittaker, 1970 по Пианка, 1981).

Фиг. 81. График зависимости чистой первичной продукции (надземных частей) от среднего годового количества осадков (Из Wittaker, 1970 по Пианка, 1981).