ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Проблемное экономическое районирование.

Сибирский Ф.О. Дальневосточный Ф.О, Границы округов Рис. 1.2. Федеральные округа России Границы экономических районов XII Рис. 1.3. Экономические районы России Глава 1. Региональная экономика как наука Наряду с экономическими районами для стратегического анализа и прогнозирования применяется деление России на две макроэкономические зоны: Запад (европейская часть и Урал) и Восток (Сибирь и Дальний Восток). Кроме того, в экономических исследованиях используются укрупненные экономические районы (примерно 5—8), а также смешанные схемы объединения экономических районов, например выделение европейского "ядра" и периферийных северных, южных и восточных регионов. Таким образом, общее экономическое районирование — это отнюдь не механическое деление территории (например, на заданное число регионов); оно должно проводиться на основе научной методологии и содействовать совершенствованию территориального разделения труда, эффективности национального рынка. Поэтому экономическое районирование является одной из важных частей теории региональной экономики (см. гл. 2). Проблемное экономическое районирование. Для целей государственного регулирования территориального развития выделяются различные типы проблемных регионов. Например, в социально-экономической политике Правительства России предусматриваются специальные мероприятия по таким проблемным регионам, как отсталые (слаборазвитые), депрессивные, кризисные; особо выделяются приграничные регионы (анализ этих типов проблемных районов дается в гл. 6). Сложившаяся ситуация в таких регионах не позволяет им развиваться с опорой только на собственные экономические ресурсы, им требуется государственная поддержка. Указанные регионы могут не совпадать с административно-территориальными единицами. К регионам проблемного типа относятся также те части территории страны, на которых осуществляются общегосударственные (федеральные) целевые программы. Например, это программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, программа ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.п. Другим примером проблемного экономического районирования является выделение зоны Севера. Это необходимо в первую очередь для компенсации живущему здесь населению неблагоприятных климатических условий в виде повышенной заработной платы и пенсий, других льгот. Специальный закон Российской Федерации относит к зоне Севера полностью или частично 27 субъектов федерации (6 республик, 3 края, 10 областей, 8 автономных округов). Особенность рассматриваемого вида экономического районирования состоит в том, что оно не является сплошным, непрерывным, т.е. выделяемые проблемные регионы не покрывают всю территорию страны. 1.2. Основные понятия региональной экономики

Интернационализация и глобализация экономики приводят к определенной унификации национальных систем административно-территориального и экономического районирования, формированию транснациональных (или трансгосударственных) регионов. Этот процесс наибольшее развитие получил в рамках Европейского союза (ЕС). Статистическое бюро ЕС (Евростат) применяет многоуровневое территориальное деление. Территориальная единица называется НАТС (NUTS — Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Регионы первого ранга — (HATC-1) — это субъекты федерации, автономные образования, крупные регионы (всего 77 регионов в 15 странах). Регионы второго ранга (НАТС-2) — провинции, департаменты, правительственные округа (всего 206). Регионы третьего ранга (НАТС-3) — графства, префектуры и т.п. (всего 1031). Кроме того, в Европе образовываются так называемые еврорегионы, включающие территории сопредельных государств. Например, еврорегион "Сарлотлюкс" включает Саар (ФРГ), Лотарингию (Франция) и государство Люксембург; в еврорегион "Нейсе" входят ряд восточных земель ФРГ, западные воеводства Польши и западные округа Чехии (все они расположены вдоль реки Нейсе). Еврорегионы имеют свои органы управления и права, частично выходящие за рамки юриспруденции государств, особенно в ЕС. Приграничные регионы России также вовлекаются в процесс формирования транснациональных регионов на основе взаимной заинтересованности. Этот феномен более четко наблюдается на границах с Финляндией (в рамках программы ЕС INTERREG), Белоруссией, Украиной, Казахстаном, где трансграничные регионы объединены в ассоциации сотрудничества. Понятие "регион" применяется также к международным сообществам — регионам мира. Некоторые из них имеют наднациональные институты координации и (или) управления — например, регион ЕС, регион СНГ, Северо-Американская ассоциация свободной торговли. Другие крупные региональные сообщества, прежде всего Азиатско-Тихоокеанский регион, только формируют межгосударственные институты. Так, в 1989г. создан межправительственный форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В настоящее время АТЭС объединяет 21 страну; в 1998 г. в него принята Россия. Развитие регионов мира как интегрирующихся экономик на основе либерализации национальных рынков товаров, труда, капитала, информации стимулирует развитие отношений между национальными регионами и формирование транснациональных регионов. Поистине современный мир превращается в мир регионов!

1.2. Основные понятая региональной экономики

1.2.2 Экономическое пространство Одним из основных понятий региональной экономики является экономическое пространство, развивающее исходное представление о территории. Экономическое пространство — это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д. Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи с внешним пространством. Близкими к понятию "экономическое пространство" являются понятия пространственная (территориальная) структура экономики и пространственная (территориальная) организация хозяйства1. Качество экономического пространства определяется многими характеристиками и параметрами. Среди них следует выделить прежде всего: • плотность (численность населения, объем валового регионального • размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентра • связанность (интенсивность экономических связей между частями и Для функционирования экономического пространства важное значение имеют расстояния между его элементами. "Экономическое расстояние", в отличие от физического, измеряемого километрами, милями и т.п., характеризуется прежде всего транспортными и трансакционными издержками на преодоление физического расстояния. Поэтому экономическое расстояние между одними и теми же географическими точками оказывается неодинаковым для разных перемещаемых товаров, услуг, групп мигрантов.

Глава 1. Региональная экономика как наука

С точки зрения внутренней пространственной структуры регионы делятся на два основных типа: однородные и узловые. Однородный (гомогенный)регион не имеет больших внутренних различий по существенным критериям, например по природным условиям, плотности населения, доходам на душу населения и т.п. Очевидно, что полностью однородный регион — это абстракция, в реальности полностью однородных регионов быть не может. Даже если по многим критериям регион относительно однороден, то по некоторым другим — обязательно неоднороден. В частности, наличие в регионе какого-либо особенного природного объекта (водного источника, месторождения полезного ископаемого и т.п.) или же крупного города делает регион неоднородным сразу по многим критериям. Понятие однородного (гомогенного) региона имеет главным образом концептуально-методологическое значение. Так, анализ национальной экономики как системы регионов сосредоточивает внимание на различиях между регионами в предположении, что внутренние различия регионов являются несущественным фактором, т.е. каждый регион условно однороден. Допущение однородности регионов неявно присутствует в макроэкономических теориях и моделях регионального развития (см. гл. 2 и 4). Узловой регион имеет один или несколько узлов (центров), которые связывают остальную часть пространства. Регион такого типа называют также центральным, поляризованным. В пространственной структуре узлов региона выделяют ряд типовых элементов. Точка — объект, участок, внутренними размерами которого можно пренебречь. Центр — объект (или концентрированная группа объектов), который по отношению к остальному пространству выполняет какую-то важную функцию (административную, финансовую, информационную и т.п.). Ядро — часть региона, в которой в наибольшей степени (с наибольшей плотностью, интенсивностью) выражены его существенные признаки. Например, в регионе ресурсного типа в ядре концентрируется основная часть добычи сырья. Периферия — "остальная" часть пространства, дополняющая центры, ядро. Кроме того, в анализе пространства региона выделяют и другие элементы: очаг, фокус, полюс и т.д.1

Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. 1.2. Основные понятия региональной экономики

В экономическом пространстве существует большое разнообразие форм организации хозяйства и расселения. Элементарный объект пространства — локалитет — местность ("малая территория") с каким-то одним объектом. Это может быть компактный населенный пункт, предприятие, коммуникация и т.п., т.е. локалитет может быть поселенческим, промышленным, транспортным, рекреационным и т.д. Сочетания локалитетов образуют конкретные формы пространственной организации хозяйства и расселения. Промышленный узел — это сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных пунктов вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры, размещенных на компактной территории. Транспортный узел — пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с концентрацией производства и населения. Территориально-производственный комплекс (ТПК) — сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры. ТПК имеют производственную специализацию в масштабах межрегионального, национального и даже мирового рынков. ТПК являются типичной формой хозяйственного освоения новых территорий с богатыми природными ресурсами. Например, это Братско-Усть-Илимский и Саянский ТПК, специализированные на электроэнергетике, цветной металлургии и лесопереработке, а также ряд других ТПК Сибири и Севера. Агломерация — территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. Агломерации характеризуются особо высокой концентрацией хозяйства и населения. Примерами являются Московская и Санкт-Петербургская агломерации. Формы расселения подразделяются на городские и сельские. Городские населенные пункты различаются прежде всего по численности населения. В России численность населения города должна быть не менее 10 тыс. чел., а других городских образований (поселков городского типа) — не менее 2 тыс. чел. Большие, города имеют численность населения не менее 100 тыс. чел. (в том числе сверхкрупные — свыше 500 тыс., крупные — от 100 до 500). Средние города — от 50 до 100 тыс. чел. Полусредние — от 20 до 50 тыс. чел. Малые города — от 10 до 20 тыс. чел. Глава 1. Региональная экономика как наука

Типы сельских поселений в большей степени, нежели городские, отражают природные, исторические, национально-культурные особенности народонаселения. Для исторического ядра России характерен деревенский тип расселения, сложившийся при общинной форме землепользования. На Северном Кавказе это казачьи станицы и горные аулы. В Сибири и на Дальнем Востоке — лесопромышленные и горнопромышленные поселки. На Крайнем Севере — оленеводческие и охотничьи поселки. Происходящий на протяжении нескольких веков процесс концентрации населения и производства в городах — урбанизация — имеет своим результатом образование систем городов, поглощающих значительную часть сельских поселений и сельского населения. Уменьшение сельского населения происходит в результате его миграции в города, включения сельских поселений в городскую черту растущих городов, преобразования крупнейших сельских поселений в городские поселки. Развивающиеся города образуют агломерации. Крупнейшая в России Московская агломерация с населением около 9 млн. чел. включает город Москву и городские поселения, подчиненные администрации г. Москвы, в том числе город-спутник Зеленоград. Слияния городских агломераций образуют мегаполисы, концентрирующие по нескольку десятков миллионов человек (северо-восточное побережье США, восточно-центральное побережье острова Хонсю в Японии и др.). Современной тенденцией урбанизации в развитых странах является переезд наиболее обеспеченной части населения из городских центров в более комфортабельные пригороды и поселки с хорошей транспортной доступностью (процессы субурбанизации и дезурбанизации). В России эти процессы находятся пока в начальной стадии. Рассмотренные формы пространственной организации хозяйства и расселения неравномерно распределяются по территории больших стран (России, США, Канады, Бразилии, Китая и др.). 1.3. Региональная экономика в системе наук

• очаговая и рассеянная (значительная часть европейского и азиатского • равномерно-узловая (Центрально-Черноземный район, значительные • агломерационно-узловая (наиболее промышленно развитые части Развитие регионов меняет соотношение указанных типов пространственной структуры: уменьшается территория с преобладанием первого типа, увеличивается распространение третьего типа. Единое экономическое пространство страны В СССР на всей его территории функционировал единый народнохозяйственный комплекс, базировавшийся на общегосударственной собственности и планово-распределительной системе управления. В переходном периоде существенную роль в функционировании экономического пространства начинают играть рыночные отношения, а государство выступает в качестве непосредственного участника рынка (как собственник) и его внешнего регулятора и координатора. Необходимыми признаками (и условиями) единого экономического пространства являются общее экономическое (федеральное) законодательство, единство денежно-кредитной системы, единство таможенной территории и функционирование общих инфраструктурных систем (энергетики, транспорта, связи и т.д.). Важнейшими составляющими единого экономического пространства являются национальные (общероссийские) рынки товаров и услуг, труда, капиталов. Следует иметь в виду, что единое экономическое пространство охватывает не только всю территорию страны, но и ее экономическую морскую акваторию (территориальные воды, исключительную экономическую зону с национальными правами на судоходство, рыболовство, добычу полезных ископаемых с морского дна) и аэроторию (с национальными правами на Деятельность воздушного транспорта, экологическую защиту и экологические квоты воздушного бассейна). В Конституции Российской Федерации зафиксированы главные требования, обеспечивающие единство экономического пространства страны, в том числе: Глава 1. Региональная экономика как наука • • недопущение установления внутренних таможенных границ, пошлин, • запрещение введения и эмиссии других денег в России, кроме рубля Большинство стран мира, кроме самых малых, имеют неоднородное экономическое пространство. В этом отношении особенно отличается Россия (см. гл. 5). Но даже в границах неоднородного экономического пространства выделяются особые части — анклавы и эксклавы. Анклав — обособленный участок территории, который по отношению к окружающей его территории отличается специфическими условиями (экономическими, финансовыми, национально-культурными и т.п.). Типичными примерами анклавов являются свободные и оффшорные экономические зоны, имеющие особые режимы внешнеэкономической и финансовой деятельности. Эксклав — это отделенная от основной территории страны ее часть. В Российской Федерации всеми признаками эксклава обладает Калининградская область, окруженная территориями Польши и Литвы. В определенном смысле эксклавами являются объекты за границей, находящиеся в собственности, в аренде или под юрисдикцией России (территории посольств, база Черноморского флота в Севастополе, космодром Байконур, угольные шахты на Шпицбергене и т.д.). 1.3 Региональная экономика в системе наук Место региональной экономики в современной науке необходимо рассматривать в двух измерениях. С одной стороны, региональная экономика входит в систему наук о регионах. С другой стороны, региональная экономика принадлежит системе экономических наук. На Западе в 50-х годах XX в. сформировалась региональная наука (Regional Science), идеологом и организатором которой стал У. Айзард (W. Isard), инициировавший также создание Ассоциации региональной науки (Regional Science Глава 1. Региональная экономика как наука • • недопущение установления внутренних таможенных границ, пошлин, • запрещение введения и эмиссии других денег в России, кроме рубля Большинство стран мира, кроме самых малых, имеют неоднородное экономическое пространство. В этом отношении особенно отличается Россия (см. гл. 5). Но даже в границах неоднородного экономического пространства выделяются особые части — анклавы и эксклавы. Анклав — обособленный участок территории, который по отношению к окружающей его территории отличается специфическими условиями (экономическими, финансовыми, национально-культурными и т.п.). Типичными примерами анклавов являются свободные и оффшорные экономические зоны, имеющие особые режимы внешнеэкономической и финансовой деятельности. Эксклав — это отделенная от основной территории страны ее часть. В Российской Федерации всеми признаками эксклава обладает Калининградская область, окруженная территориями Польши и Литвы. В определенном смысле эксклавами являются объекты за границей, находящиеся в собственности, в аренде или под юрисдикцией России (территории посольств, база Черноморского флота в Севастополе, космодром Байконур, угольные шахты на Шпицбергене и т.д.). 1.3 Региональная экономика в системе наук Место региональной экономики в современной науке необходимо рассматривать в двух измерениях. С одной стороны, региональная экономика входит в систему наук о регионах. С другой стороны, региональная экономика принадлежит системе экономических наук. На Западе в 50-х годах XX в. сформировалась региональная наука (Regional Science), идеологом и организатором которой стал У. Айзард (W. Isard), инициировавший также создание Ассоциации региональной науки (Regional Science 1.3. Региональная экономика в системе наук

Для обозначения комплекса знаний о регионах используются также термины регионоведение, регионология, регионалистика. В российских вузах с недавних пор преподается дисциплина "Регионоведение". Однако она мало что добавляет к предмету региональной экономики2. В соответствии с типичным определением регионологии ее объектом является регион как относительно самостоятельное целостное природно-социальное явление3. Термин "регионалистика" обычно понимается как синтез подходов различных наук к региональным исследованиям. Концепцию единой науки о регионах поддерживает и развивает организованная в 1995г. Международная академия регионального развития и сотрудничества (МАРС), объединяющая ученых и специалистов из стран Европы, Северной Америки, Азии. Неотъемлемой частью общей науки о регионах является география, в том числе экономическая география. Дискуссия в советской науке о приоритетности экономической географии или региональной экономики окончилась признанием права на существование обеих отраслей знаний, имеющих много общего в предмете и объекте изучения, и констатацией компромисса: происходит одновременно "географизация экономики" и "экономизация географии"4.

2 Это очевидно из определения предмета дисциплины, данного в новом учебнике: 3 Регионология — это наука, "... изучающая закономерности системного экологического, 4 Читатель сам может убедиться в том, насколько легко или трудно различать экономическую Глава 1. Региональная экономика как наука

и т.д. Рассмотрим теперь вопрос о месте региональной экономики в системе экономических наук. Сложность вопроса заключается в том, что региональная экономика имеет не только собственный предмет и собственный объект изучения, она занимается еще и региональными аспектами экономической жизни. Поэтому ее "побеги" проникают в почву других областей экономической науки.

Более специальный вопрос — это соотношение между региональной экономикой и пространственной экономикой (spatial economics). В специальной литературе проводится различие между этими науками, которое берет начало от фиксирования различий между системами регионов (как дискретными объектами) и пространством (в терминах непрерывности). В свою очередь, пространственная экономика (или экономика пространства — space economics) как наука трактуется неоднозначно. Существуют особые научные школы пространственной экономики

"Региональная экономика есть географическое (региональное) направление в экономике, научная дисциплина, изучающая в интересах народнохозяйственного планирования особенности и закономерности размещения производительных сил и развития регионов". з:; 1.3. Региональная экономика в системе наук

Известно, что в структуре современной экономической науки и современного экономического образования есть два признанных центра притяжения, или полюса: макроэкономика и микроэкономика. Однако совмещение этих базисных наук и учебных дисциплин не охватывает существенную область региональной (и пространственной) экономики. Двухполюсная система не образует замкнутого ядра научных знаний. Региональная экономика может стать третьим полюсом. Тогда ядро экономической науки будет строиться как трехполюсная система: макроэкономика, микроэкономика, региональная (пространственная) экономика (рис. 1.6). Макроэкономика

Ядро экономических наук

Заметим, что неправильно было бы воспринимать региональную экономику как некую мезоэкономику, т.е. стоящую в промежутке между макро- и микроэкономикой. Это неприемлемо уже постольку, поскольку предмет региональной экономики — не комбинация предметов макро- и микроэкономики, а вполне самостоятельный предмет.

2 - Оеновы рсгионал* Глава 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Структура теорий региональной экономики Содержание теорий региональной экономики определяется предметом этой науки. Как и всякая наука, связанная с наблюдаемыми фактами и практической деятельностью, региональная экономика в своем развитии сочетает индуктивный и дедуктивный подходы получения новых знаний и стремится к созданию обобщающих теорий. Такие теории в идеале должны содержать конструктивные объяснения закономерностей и принципов рационализации экономического пространства, развития различных типов регионов, межрегиональных взаимодействий, размещения видов деятельности и населения. Занимая определенную нишу в системе экономических и региональных наук, региональная экономика ассимилирует широкое множество теоретических знаний. 2.1. Структура теорий региональной экономики

Важнейшие составные части теории региональной экономики пересекаются со многими специальными разделами общей экономической теории. Так, теории развития региона в существенной степени базируются на теориях макроэкономики уже по той простой причине, что "большой" регион как сложная система является близким структурным аналогом страны (национальной экономики). И поэтому нет необходимости в рамках региональной экономики изобретать полную теорию экономики региона. Необходимы главным образом специальные дополнения и усиления, учитывающие особенности функционирования региона в национальной и мировой экономике. Поскольку в данной книге нас интересуют приложения теорий региональной экономики прежде всего к условиям России, то стоит напомнить о том, что многие российские регионы (крупные экономические районы, республики, края, области) по территории, населению, экономической мощи зачастую превосходят целые страны, в том числе входящие в группу развитых. Однако между экономикой региона (как части государства) и национальной экономикой нельзя ставить знак равенства даже в абстрактных теориях. Объединяющий подход продуктивен при изучении структуры производства, использования природных ресурсов, инвестиционного процесса, доходов, занятости и ряда других аспектов. Но одновременно между регионом и страной существуют качественные различия, которые должны находить отражение в теориях. С одной стороны, регион обладает ограниченным политическим и экономическим суверенитетом, функционирует в рамках правовой, финансовой, денежной и других национальных систем. С другой стороны, разумное "разделение труда" между теориями макроэкономики и региональной экономики предполагает, что на уровне региона целесообразно придавать более высокий приоритет и, следовательно, большую глубину и детализацию исследованиям таких проблем, как инфраструктурные сети, расселение, агломерационные эффекты, взаимодействие экономики и окружающей среды. Кроме того, разнообразие регионов требует разработки их научной типологии, а не только рассмотрения как частей национальной экономики. Для анализа внутренней структуры региона используются теоретические результаты микроэкономики. Теории межрегиональных экономических отношений тесно переплетаются с теориями международной торговли и международной экономической интеграции. Близость указанных теорий предопределяется сходством основных понятий, факторов, проблем, методологии анализа.

Развитие региональной экономики как науки пока не привело к созданию общепризнанной синтетической теории. Преобладающей тенденцией является увеличение разнообразия в теоретических подходах, усиление специализации исследований, появление новых направлений. В этом региональная экономика в принципе не отличается от большинства социальных наук. При этом важно подчеркнуть, что теоретический арсенал современной региональной экономики вмещает достижения различных исторических периодов и многих национальных научных школ. Поэтому ознакомление с историей теоретической мысли в области региональной экономики является необходимым этапом овладения современным уровнем теории. Здесь справедливо высказывание Н.Г. Чернышевского: "Без истории предмета нет теории предмета, без теории предмета нет мысли о предмете". До недавнего времени идеологическое противостояние двух мировых систем ("капиталистической" и "социалистической") сильно тормозило взаимопроникновение и взаимодополнение исследований регионалистов различных научных школ. Теперь эта эпоха позади. Региональная экономика развивается как единая мировая наука, имеющая, разумеется, страновые приоритеты и акценты. Однако период разобщенности оставил глубокие следы в эволюции региональной экономики1. Принимая во внимание указанные обстоятельства иучитывая, что учебник ориентирован прежде всего на читателей из России и бывшего СССР, мы выделяем три этапа развития теоретических основ региональной экономики:

Эти книги несомненно имеют общий предмет, но радикально различаются по селекции теорий (и пониманию того, что можно считать теорией), методологии исследований (особенно по соотношению формальных и неформальных методов), научным авторитетам, оценкам практического опыта. 2.2. Генезис теорий региональной экономики • • развитие региональной экономики в СССР и других социалистических • современные направления развития региональной экономики как 2.2 Генезис теорий региональной экономики 2.2.1 Фактор пространстЕ^а в истории экономической мысли Проблемы экономического пространства привлекали внимание еще античных философов (Аристотель, Платон), создателей социальных утопий (Т. Мор, Т. Компанелла, Ш. Фурье, Р. Оуэн), а в XVII — XVIII столетиях постоянно входили в структуру создававшихся экономических теорий. Можно упомянуть в первую очередь Р. Кантильона, Дж. Стюарта, А. Смита и особенно Д. Рикардо с его принципом сравнительных преимуществ в межрегиональной торговле и теорией ренты по местоположению. Однако после этого периода и вплоть до конца XIX в. фактор пространства выпал из поля зрения общих экономических теорий. В экономической науке укоренялась привычка к абстрагированию от пространства. Можно сказать, что основное течение экономической мысли продолжало развиваться как теория "точечной " экономики или "замкнутой страны без размеров ". По-видимому, это один из самых странных парадоксов истории экономической науки. Игнорирование экономического пространства лишало экономические теории должной общности и гармоничности, приводило к искажающим упрощениям. Например, в исследованиях механизмов конкуренции, торговли, взаимодействия производственных факторов не учитывались "монополистическая защита" расстояний и транспортных издержек, конкурентные преимущества различных мест размещения производства, немобильность природных ресурсов и т.д.

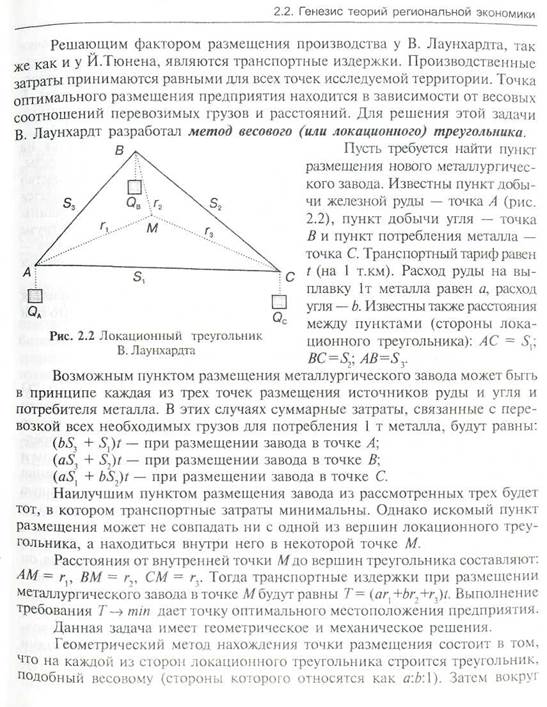

В XIX в., особенно в конце, появляются глубокие исследования факторов экономического пространства (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер и др.). Они оказали значительное влияние на последующее формирование теорий пространственной и региональной экономики, но практически не влияли на наиболее популярные направления экономической теории — как "классики", так и "неоклассики". Перелом во взаимодействии "точечной" и "пространственной" экономики произойдет значительно позже. 2.2.2 | Первые теории размещения производства Теория сельскохозяйственного штандорта1 Й. Тюнена Становление теории размещения (локализации) принято связывать с выходом в 1826 г. книги немецкого экономиста Й. Тюнена (J. Thimen) "Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии". Главным содержанием этого фундаментального труда было выявление закономерностей размещения сельскохозяйственного производства. Исследование Й.Тюнена отличали высокий уровень абстракции, точные формулировки поставленных задач. Он предполагает наличие экономически изолированного от остального мира государства, в пределах которого имеется центральный город, являющийся единственным рынком сбыта сельскохозяйст-венной продукции и источником обеспечения промышленными товарами. Цена каждого продукта в любой точке пространства отличается от его цены в городе на величину транспортных затрат, которые принимаются прямо пропорциональными весу груза и дальности перевозки. _____ $ 1 Слово "штандорт" (standort) означает местоположение. 42 2.2. Генезис теорий региональной экономики

Й.Тюнен доказывает, что в рамках сделанных допущений оптимальная схема размещения сельскохозяйственного производства — это система концентрических кругов (поясов) разного диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны размещения различных видов сельскохозяйственной деятельности. Чем выше урожайность (продуктивность), тем ближе к городу должно размещаться соответствующее производство. С другой стороны, чем дороже тот или иной продукт на единицу веса, тем дальше от города целесообразно его размещение. В результате интенсивность ведения хозяйства снижается по мере удаления от города.

Й.Тюнен выделял шесть поясов (колец) размещения сельскохозяйственной деятельности, основываясь на условиях ведения хозяйства в своем имении в Мек-ленбурге (см. рис. 2.1)1. Ясно, что при других условиях конкретный состав поясов будет другим, но принцип их чередования сохранится.

Нахождение расстояния, отделяющего зоны размещения тех или иных видов сельскохозяйственной деятельности от центра сбыта, осуществляется по простым формулам.

размещения сельского хозяйства по Й. Тюнену 1 Автору очень повезло: он своими глазами увидел "кольца Тюнена" на Кубе. Это были схемы размещения новых плантаций на равнине вокруг населенных пунктов — мест проживания сельскохозяйственных рабочих и переработки продукции. —

2.2. Генезис теорий региональной экономики

Дальнейший анализ проводится последовательно по трем факторам. Соответственно выделяются и три основные ориентации в размещении: транспортная, рабочая и агломерационная. Транспортная ориентация. Согласно А. Веберу, величина транспортных издержек зависит от: 1) веса перевозимых грузов и 2) расстояния перевозки. Под влиянием транспортных издержек промышленное предприятие будет притягиваться к тому пункту, в котором с учетом местоположения потребительского центра и источников сырья имеет место минимальная величина транспортных издержек. Этот пункт есть транспортный штандорт (транспортный пункт). Для нахождения этого пункта используется весовой (локационный) треугольник В. Лаунхардта. При этом важную роль играют два показателя: материальный индекс и штандортный вес. Например, для производства 100 т продукта требуется 300 т одного материала и 200 т другого. Тогда материальный индекс будет равен (300 + 200)/100 = 5. Штандортный вес составит 300 + 200 + 100 = 600 (т), или 6 в пересчете на 1 т готового продукта, т.е. штандортный вес равен материальному индексу плюс единица. Существуют производства, у которых материальный индекс меньше единицы. Исходя из соотношения указанных показателей легко установить, что производства с высоким материальным индексом тяготеют к пунктам производства сырья и материалов, а производства с небольшим индексом — к центру потребления. Рабочая ориентация. Далее, учитывая различия издержек на рабочую силу (рабочих издержек), определяется рабочий пункт, т.е. пункт с наиболее низкими рабочими издержками. Рабочий пункт будет притягивать производство к себе, в результате чего производство либо останется в транспортном пункте, либо переместится в рабочий пункт. Такое перемещение может произойти тогда, когда экономия на рабочих издержках в данном пункте перекрывает перерасход в транспортных затратах из-за перемещения производства.

2.2. Генезис теорий региональной экономики

Пусть различным объемам агломерированной массы (например, годовым выпускам продукции) соответствуют различные удельные издержки: 1) 100 т -> 10 руб; 2) 400 т -> б руб; 3) 1600 т -> 4 руб; 4) 6400 т -> 3 руб. Уменьшение удельных издержек при росте объема производства отражает эффект концентрации. Разница в издержках для этих агломерированных масс по сравнению с первым уровнем концентрации производства составит: для 2-го уровня 4 (10 - 6); для 3-го — 6 (10 - 4); для 4-го — 7 (10 — 3). Полученные величины (4; 6; 7) и представляют собой те сбережения, которые получаются для различных степеней агломерации и которые повышаются при укрупнении производства. Эти величины А. Вебер и называет индексами сбережений при агломерации. Проводимый анализ влияния фактора агломерации на размещение производства предполагает отсутствие влияния всех других факторов, кроме транспортного. Исходя из транспортной ориентации отыскиваются отклонения производства от транспортных пунктов, обусловленные действием фактора агломерации. Такие отклонения целесообразны, если издержки отклонения перекрываются сбережениями в агломерационных пунктах. Для определения места размещения агломерированного производства вокруг транспортных пунктов проводятся изодапаны, среди которых выделяется критическая изодапана, т.е. геометрическое место точек, в котором перерасход транспортных затрат равен экономии от агломерации производства. А. Вебер утверждает, что отклонение изолированных производств от их транспортных пунктов имеет смысл только тогда, когда все отклоняющиеся производства, не выходя за пределы своих критических изодапан, соединятся в каком-то одном месте. Таким местом является площадь общего сегмента, образованного пересекающимися критическими изодапанами, так как только внутри этого сегмента издержки отклонения для каждого производства не превышают той выгоды, которая получается от соединения, т.е. не превышает агломерационных сбережений. Иллюстрацией этого рассуждения является рис. 2.4. Агломерируемые производства должны размещаться в заштрихованном сегменте. Выбор точки размещения внутри сегмента осуществляется с учетом транспортного фактора. В более общем случае несколько предприятий образуют не один, а несколько сегментов.

|

Трансгосударственные и межгосударственные регионы

Трансгосударственные и межгосударственные регионы

В последующих главах рассматриваются регионы различного типа и ранга. Однако наибольшее внимание уделяется основным по правовому статусу регионам России — субъектам Российской Федерации.

В последующих главах рассматриваются регионы различного типа и ранга. Однако наибольшее внимание уделяется основным по правовому статусу регионам России — субъектам Российской Федерации. 1 Термин "пространственная организация" наиболее употребителен в немецкой литературе (Raumordnung). При этом пространственная организация понимается в первую очередь как естественный порядок (устройство) и уже во вторую очередь — как деятельность по организации (упорядочению) пространства.

1 Термин "пространственная организация" наиболее употребителен в немецкой литературе (Raumordnung). При этом пространственная организация понимается в первую очередь как естественный порядок (устройство) и уже во вторую очередь — как деятельность по организации (упорядочению) пространства. Регион как часть экономического пространства

Регион как часть экономического пространства формы пространственной организации хозяйства и расселения

формы пространственной организации хозяйства и расселения Городские населенные пункты выполняют разнообразные функции в пространственной организации хозяйства (эти функции называют градообразующими). Монофункциональные города концентрируют какую-то одну отрасль хозяйства или деятельности: промышленность, транспортные услуги, оздоровительные учреждения (курортный город) и т.п. Некоторые города обслуживают только одно предприятие (оборонный завод, рудник, гидроэлектростанцию, морской порт и т.д.). Гораздо более распространены многофункциональные города, которые одновременно концентрируют промышленность, строительство, транспорт, торговлю, финансы, учреждения образования, здравоохранения, культуры, науки, управления и т.п.

Городские населенные пункты выполняют разнообразные функции в пространственной организации хозяйства (эти функции называют градообразующими). Монофункциональные города концентрируют какую-то одну отрасль хозяйства или деятельности: промышленность, транспортные услуги, оздоровительные учреждения (курортный город) и т.п. Некоторые города обслуживают только одно предприятие (оборонный завод, рудник, гидроэлектростанцию, морской порт и т.д.). Гораздо более распространены многофункциональные города, которые одновременно концентрируют промышленность, строительство, транспорт, торговлю, финансы, учреждения образования, здравоохранения, культуры, науки, управления и т.п. Различные части таких стран (крупные регионы) могут относиться к разным типам пространственной структуры. Для России характерны следующие типы пространственной структуры:

Различные части таких стран (крупные регионы) могут относиться к разным типам пространственной структуры. Для России характерны следующие типы пространственной структуры: гарантируемое единство экономического пространства, свободное пере

гарантируемое единство экономического пространства, свободное пере гарантируемое единство экономического пространства, свободное пере

гарантируемое единство экономического пространства, свободное пере Association). Это синтетическое научное направление, полностью включающее региональную экономику, стремится изучать регионы как целостные системы, отдавая приоритет междисциплинарным исследованиям1. Региональный ученый (regional scientist) может быть экономистом, географом, социологом, политологом, инженером, архитектором, юристом, психологом и т.д.; всех их объединяет общий многоаспектный объект исследований — регионы.

Association). Это синтетическое научное направление, полностью включающее региональную экономику, стремится изучать регионы как целостные системы, отдавая приоритет междисциплинарным исследованиям1. Региональный ученый (regional scientist) может быть экономистом, географом, социологом, политологом, инженером, архитектором, юристом, психологом и т.д.; всех их объединяет общий многоаспектный объект исследований — регионы. 1 Идея междисциплинарности, перенесенная из науки на другие формы интеллектуальной

1 Идея междисциплинарности, перенесенная из науки на другие формы интеллектуальной В контексте обсуждаемого вопроса важно отметить, что региональная экономика затрагивает области других наук о регионе: экономические аспекты региональной демографии, социологии, культурологии, политологии и других наук о человеке и обществе (социумах), а также геологии, биологии, экологии

В контексте обсуждаемого вопроса важно отметить, что региональная экономика затрагивает области других наук о регионе: экономические аспекты региональной демографии, социологии, культурологии, политологии и других наук о человеке и обществе (социумах), а также геологии, биологии, экологии Рис. 1.5 демонстрирует взаимопроникновение двух научных сфер — экономики и регио-налистики, а также проникновение региональной экономики во внутренние части обеих научных сфер.

Рис. 1.5 демонстрирует взаимопроникновение двух научных сфер — экономики и регио-налистики, а также проникновение региональной экономики во внутренние части обеих научных сфер. "Социально-экономическая география — комплекс научных дисциплин, изучающих закономерности размещения общественного производства и расселения людей; иными словами — территориальную организацию общества, особенности ее проявления в различных странах, районах, местностях";

"Социально-экономическая география — комплекс научных дисциплин, изучающих закономерности размещения общественного производства и расселения людей; иными словами — территориальную организацию общества, особенности ее проявления в различных странах, районах, местностях"; со своим понятийным аппаратом и методами исследований. Позиция данной книги — объединение понятий, методов, проблем региональной и пространственной экономики1.

со своим понятийным аппаратом и методами исследований. Позиция данной книги — объединение понятий, методов, проблем региональной и пространственной экономики1.

Рис. 1.6. Экономическая наука и ее трехгголюсное ядро

Рис. 1.6. Экономическая наука и ее трехгголюсное ядро ! Автор признает, что ему больше импонирует термин "пространственная экономика". Однако только термин "региональная экономика" получил признание в системе образования, организации науки, перечне научных специальностей. Автор видит свою задачу в том, чтобы хотя бы частично абсорбировать пространственную экономику в региональную.

! Автор признает, что ему больше импонирует термин "пространственная экономика". Однако только термин "региональная экономика" получил признание в системе образования, организации науки, перечне научных специальностей. Автор видит свою задачу в том, чтобы хотя бы частично абсорбировать пространственную экономику в региональную.

2.1

2.1 Значительное влияние на содержание и структуру региональной экономики оказывают общие экономические теории (например, теории общего экономического равновесия, экономического воспроизводства, экономического поста и др.), теоретическая география, а в последнее время — междисциплинарные теории устойчивого развития.

Значительное влияние на содержание и структуру региональной экономики оказывают общие экономические теории (например, теории общего экономического равновесия, экономического воспроизводства, экономического поста и др.), теоретическая география, а в последнее время — междисциплинарные теории устойчивого развития. Глава 2. Теоретические основы региональной экономики

Глава 2. Теоретические основы региональной экономики Теории размещения производства, капитала, населения и других факторов базируются на соответствующих предметных разделах экономической науки. В частности, современная теория размещения производства тесно соприкасается с теорией отраслевых рынков. В свою очередь, региональная экономика дополняет экономические теории благодаря включению пространственных факторов экономического развития (географического положения, локализации ресурсов и т.п.) и форм пространственной организации экономики.

Теории размещения производства, капитала, населения и других факторов базируются на соответствующих предметных разделах экономической науки. В частности, современная теория размещения производства тесно соприкасается с теорией отраслевых рынков. В свою очередь, региональная экономика дополняет экономические теории благодаря включению пространственных факторов экономического развития (географического положения, локализации ресурсов и т.п.) и форм пространственной организации экономики. 1 Характерным свидетельством разобщенности ученых-регионалистов Запада и Востока может служить сопоставление двух книг с одним названием: книги советского академика Н.Н. Некрасова "Региональная экономика" (М.: Экономика, 1978) и "настольная книга" (handbook) "Региональная экономика" под редакцией голландского регионалиста проф. П. Нийкэмпа (North-Holland, 1986).

1 Характерным свидетельством разобщенности ученых-регионалистов Запада и Востока может служить сопоставление двух книг с одним названием: книги советского академика Н.Н. Некрасова "Региональная экономика" (М.: Экономика, 1978) и "настольная книга" (handbook) "Региональная экономика" под редакцией голландского регионалиста проф. П. Нийкэмпа (North-Holland, 1986). зарождение теорий региональной экономики и их генезис в рамках

зарождение теорий региональной экономики и их генезис в рамках Глава 2. Теоретические основы региональной экономики

Глава 2. Теоретические основы региональной экономики В то же время проблемы экономического пространства более сильно разрабатывались в смежных науках, особенно в географии и демографии. Так, в экономической географии соперничали парадигмы географического детерминизма и географического поссибилизма (от слова possibility — возможность). Первая утверждала жесткую обусловленность развития экономики и общества природными условиями; вторая признавала наряду с природной обусловленностью также и активную роль социально-экономической деятельности.

В то же время проблемы экономического пространства более сильно разрабатывались в смежных науках, особенно в географии и демографии. Так, в экономической географии соперничали парадигмы географического детерминизма и географического поссибилизма (от слова possibility — возможность). Первая утверждала жесткую обусловленность развития экономики и общества природными условиями; вторая признавала наряду с природной обусловленностью также и активную роль социально-экономической деятельности.

Й.Тюнен ставит вопрос: какие формы примет при установленных предпосылках сельское хозяйство и какое влияние на его размещение будет оказывать расстояние от города. Он находит ответ на поставленный вопрос методом сопоставления транспортных затрат на перевозку продукции от места производства до рынка, в результате чего выявляются зоны, наиболее благоприятные (с точки зрения минимизации транспортных затрат) для размещения в их пределах тех или иных видов сельскохозяйственного производства.

Й.Тюнен ставит вопрос: какие формы примет при установленных предпосылках сельское хозяйство и какое влияние на его размещение будет оказывать расстояние от города. Он находит ответ на поставленный вопрос методом сопоставления транспортных затрат на перевозку продукции от места производства до рынка, в результате чего выявляются зоны, наиболее благоприятные (с точки зрения минимизации транспортных затрат) для размещения в их пределах тех или иных видов сельскохозяйственного производства.

Рис. 2.1. Графическая схема

Рис. 2.1. Графическая схема

В результате отсеивания элементов производственных издержек, не зависящих от местоположения, А. Вебер оставляет три фактора: издержки на сырые материалы; издержки на рабочую силу; транспортные издержки. Однако первый из них — разницу в ценах на используемые материалы — можно, как считает А. Вебер, выразить в различиях транспортных издержек, исключив из самостоятельного анализа. Все же остальные условия, влияющие на размещение предприятия, он рассматривает как некоторую "объединенную агломерационную силу", или третий штандортный фактор. Таким образом, в конечном счете анализируются три фактора: транспорт, рабочая сила, агломерация.

В результате отсеивания элементов производственных издержек, не зависящих от местоположения, А. Вебер оставляет три фактора: издержки на сырые материалы; издержки на рабочую силу; транспортные издержки. Однако первый из них — разницу в ценах на используемые материалы — можно, как считает А. Вебер, выразить в различиях транспортных издержек, исключив из самостоятельного анализа. Все же остальные условия, влияющие на размещение предприятия, он рассматривает как некоторую "объединенную агломерационную силу", или третий штандортный фактор. Таким образом, в конечном счете анализируются три фактора: транспорт, рабочая сила, агломерация.

схеме размещения производства, полученной на основе транспортной и рабочей ориентации. Для этого он вводит дополнительное понятие — индекс сбережений. Смысл этого понятия поясним на следующем простом примере.

схеме размещения производства, полученной на основе транспортной и рабочей ориентации. Для этого он вводит дополнительное понятие — индекс сбережений. Смысл этого понятия поясним на следующем простом примере.