ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Вторая симфония Рахманинова.

Симфоническое творчество Рахманинова По-настоящему весомых симфонических партитур у Рахманинова шесть (не считая «Юношеской» симфонии, Цыганского каприччио и поэмы «Князь Ростислав», которые, по всей видимости, представляют скорее историческую, чем художественную ценность. Однако симфоническое творчество, в то же время, охватывает практически всю его творческую биографию хронологически. В каждый свой значительный период творчества Р. что-нибудь симфоническое да написал. В стилистике, драматургии, оркестровке, Р. оказывается «наследником» Чайковского (преимущественно – в том, что касается композиции, соотношения образов), Бородина (то, что есть эпического в симфонизме Р. принято относить к наследию Бородина), Римского-Корсакова (больше всего – в оркестровке, но не везде: в «Утесе», в 3-й симфонии – да, а в 1-й, например – практически нет), Танеева (разработочные фугато в 1-й и 3-й симфониях). Из сравнительно нового у Р. – синтез лирического, эпического и драматического начал в рамках одного произведения (хотя их и принято относить либо к лир-драм, либо к эпик-драм), усиление роли гротескного начала, проявившегося до тех пор ярче всего в 6-й симфонии Чайника + все то новое в области музыкального языка, о чем можно говорить не только в связи с симфоническим, но в связи со всем творчеством Р. в целом. Утес Год написания – 1893. Симфоническая фантазия. Написано под впечатлением от стихотворения Лермонтова «Ночевала тучка золотая». На всякий случай привожу текст: Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана; Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко И тихонько плачет он в пустыне.

Две основные темы – тема Утеса:

И тема Тучки

Взаимодействуют друг с другом. Фантазия условно двухчастна. Первая часть написана в рондообразной форме, причем тема Тучки выступает рефреном. В эпизодах появляется еще и тема «несбыточной любви»

В первом эпизоде звучит драматизированная тема Утеса. В третьем эпизоде тема «несбыточной любви» трансформируется - растворяется в фигурациях.

Вторая часть открывается темой Утеса, на которой происходит кульминация, оканчивающаяся «срывом». Еще дважды в «отдаленном» виде у валторн звучит тема «несбыточной любви». На протяжении всего произведения выдерживаются тембровые характеристики тем: низкие струнные у Утеса, флейта и кларнет у Тучки, деревянные духовые + валторна в теме несбыточной любви. Симфония 1895-й год написания. Якобы хотел взять эпиграфом к ней «Мне отмщение и Аз воздам» (не проверено). Посвящена «А.Л.» - считается, что Анне Лодыженской. Лейтмотивна и, в каком-то смысле – монотематична (тут можно отметить влияние тенденции, заложенной еще Листом и связь с достижениями Глазунова, также не гнушавшегося монотематизма). Здесь же уже сразу формируется принцип лейтмотивности темы вступления, которому Р. будет планомерно следовать во всех своих симфониях. Симфония – лирико-драматическая, стилистически и драматургически написана под сильным влиянием Чайковского, в частности, видимо, 6-й. Уже во вступлении к 1-й части появляется лейтмотив, который затем будет фигурировать во всех наиболее узловых моментах развития на протяжении всей симфонии, условно – «тема рока»:

Главная партия – песенного склада – также лейтмотивна и родственна одновременно и теме из «Трепака» Мусоргского (вообще музыковеды считают, что 1-я симфония написана, во многом, под сильным влиянием Мусоргского) и, отчасти – Dies Irae:

Главная партия трехчастна. Реприза сокращенная. Средний раздел – на материале самой Г.П., просто в развитии. Побочная партия – лирическая, с ярко выраженным ориентальным («цыганским») началом в основе:

Побочная партия «растворяется» в генеральной паузе, а потом сразу наступает разработка. Ее открывает фугато на материале Г.П. + лейтмотив из вступления перед кульминацией (в литературе он фигурирует как «афоризм насилия»). Сама кульминация – колокольно-маршевая:

Видимо, за счет оркестровки она звучит достаточно камерно. Это – не новая тема, как могло бы показаться, а претворение Г.П. Непосредственно перед репризой внезапно возникает целотонная гамма. В репризе П.П. изложена более свободно, более открыто. Ее окончание плавно приводит к новому появлению «афоризма насилия», на материале которого, затем, совершается переход к коде. Кода – разработочного типа, на материале Г.П.

Вторая часть – скерцо, однако не «интермеццовое», а включенное в тематические взаимодействия, обрисованные еще в первой части. Открывается скерцо «афоризмом насилия». Из секундовой интонации, лежащей в основе и главной, и побочной партий первой части, рождается вальсовая тема. «На пятки» этой вальсовой теме постоянно «наступает» некий гротескный «мотив отстранения» (ВНИМАНИЕ, ЧЕТЫРЕХРУЧНЫЙ КЛАВИР):

Скерцо написано в трехчастной форме. В среднем разделе «главенствует» «афоризм насилия», который в различных «мизансценах» противостоит теме вальса и побеждает ее. Третья часть – традиционная медленная, лирическая кульминация цикла. Открывается вновь афоризмом насилия, на фоне которого звучит тема, очень похожая на побочную из первой части. Появляется и вторая, «колыбельная» тема:

В среднем разделе, также медленном, на первый план вновь выходит лейтафоризм насилия, который возникает у низких инструментов и постепенно сдвигается хроматически вверх. Тем не менее, до настоящей «громкой» кульминации дело не доходит – вновь возвращается «колыбельная» образность и наступает реприза. В репризе тема побочной из первой части звучит более уверенно, более открыто. Кода – без контрастов, также на материале тем из крайних разделов третьей части. В конце снова звучит афоризм насилия. Тем же мотивом - уже на форте – открывается финал. Главная партия первой части становится главной темой механистически-туповатого марша, который, однако, длится недолго – лишь до тех пор, пока «в дело» снова не вступит более развернутая тема, выросшая из лейтмотива насилия. Из него же вырастает угловатая танцевальная тема:

Затем проносится небольшой скерцозный эпизод, одной из «масок» которого становится Побочная первой части в экстатическом, восторженном воплощении. Добравшись до не слишком высокой «маршевой» кульминации, круг гротескных образов уступает место еще одному перевоплощению лирической темы – на этот раз в духе томления, пронизанного «осколками» скерцозных мотивов из экспозиции финала. В репризе торжественное маршевое оркестровое тутти на мотиве насилия (как было в экспозиции) уступает место туповатому топтанию на месте у низких струнных. Проведение экстатической побочной – еще короче, чем в экспозиции. На кульминации «сражаются» афоризм насилия и интонация из Г.П. первой части. Побеждает афоризм насилия. Коду открывает «обессиленная», крайне лиризованная интонация из Г.П. первой части, которую окончательно подавляет и вытесняет афоризм насилия.

Вторая симфония Рахманинова.

Написана в течение зрелого композиторского периода. Р. писал ее, в основном, пока был за границей. Писалась она непросто, Р. говорил, что ею недоволен, что она ему «опротивела» в процессе создания и т.д. Тем не менее, к концу 1907-го года Р. окончил работу, а в 1908-м она была исполнена под управлением автора. Лирико-эпическая. В ней больше, чем в первой, ощущается оригинальная рахманиновская стилистика: в области гармонии и в области драматургии прежде всего. Из влияний – больше от Бородина и Глазунова, чем от Чайковского, по сравнению с 1-й симфонией.

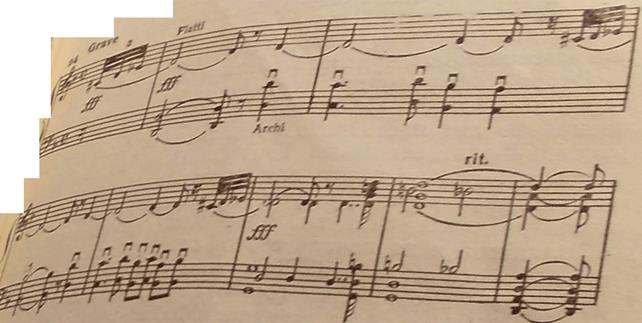

Часть. Сонатная форма. Вступление – медленное, очень развернутое, широкого и скорбного дыхания. Ми минор.

Г.П., ми минор – характерное «покачивание», на фоне которого звучит взволнованная тема у струнных, которая «вырастает» из интонаций вступления.

Доходит до кульминации, увенчанной фразой ярко декламационного характера («речитативной»).

П.П., соль мажор. Более светлый, слегка танцевальный характер.

В разработке доминируют вступление и главная партия. После кульминации наступает реприза. П.П. звучит в репризе более уверенно и широко (похоже, что утверждение лирической сферы – вообще черта рахманиновской драматургии, в противовес Чайковскому, например, у которого темы побочной сферы в репризах обычно удаляются, поникают, растворяются и пр.). Завершается часть темой вступления.

Часть.

Скерцо. Крайние разделы – интермеццового, объективного плана. Одна из тем скерцо будет затем творчески переосмыслена в «Симфонических танцах». Ля минор.

Условно «побочная», лирическая тема – до мажор.

Средний раздел – очень драматичный, очень напряженный. Переосмысление главной темы скерцо, причем интонации этого раздела дадут жизнь главной теме финала – но уже в мажорном звучании.

В завершении скерцо снова проглядывают интонации из вступления к первой части (использование лейттем – еще одна характерная черта рахманиновской драматургии).

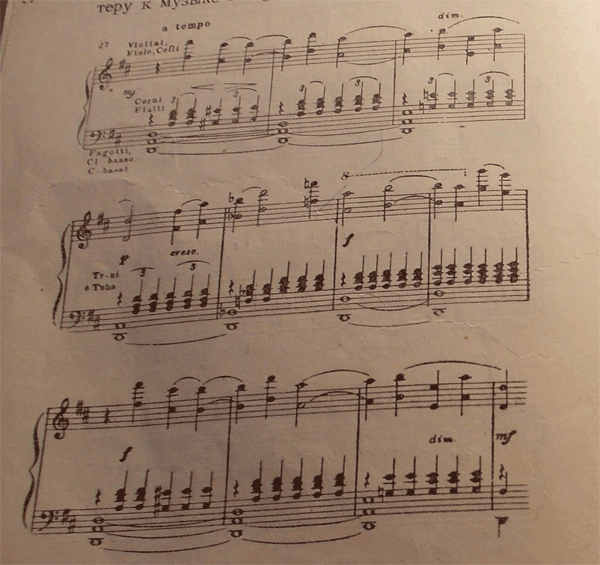

Часть. Типичная рахманиновская кантиленная часть. Бесконечная мелодия с триольными подголосками, светлое настроение. Ля мажор. Малоконфликтна – периодически проскальзывают интонации вступления, которые, однако, растворяются в «основной» кантиленной мелодике.

Часть. От мрака к свету. Т.е. радостно-торжественно-ликующая, в основном. Состряпана из предыдущих частей. Г.П. на материале скерцо.

П.П. – новая тема, родственная теме из третьей части.

В конце ее изложения действительно звучит фрагмент из третьей части. В заключительном построении фигурируют интонации вступления к 1-й части. Разработка не приводит к обострению конфликта, напротив, реприза и кода звучат еще более светло и празднично.

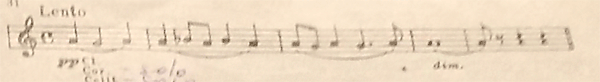

«Остров мертвых» Написано почти сразу после второй симфонии – в 1909-м году, в т.н. «дрезденский» период. Источником вдохновения послужила одноименная картина немецкого символиста Арнольда Беклина. Причем Р. сначала увидел черно-белую репродукцию картины и счел ее более удачной, чем цветной оригинал. Композиция произведения трехчастна. В крайних разделах музыка, судя по всему, живописует волны вечного моря вокруг «Острова», причем мелодическое начало здесь как будто бы растворено в волнах пятидольной фигурации. Р. использует низкие инструменты: контрабасы, контрафагот, бас-кларнет – для создания характеристики моря. В среднем разделе появляется самостоятельная мелодия у флейт и скрипок. Течение мелодии прерывает Dies irae. Мелодия центрального раздела еще раз проскальзывает у гобоя – и наступает реприза. Крайние разделы + Dies irae – ля минор, средний раздел – ми бемоль мажор. Я симфония «Позднее детище» - у Р. вообще по симфонии в каждом периоде творчества. Работу над ней Р. начал в 1935-м, но вынужден был на достаточно длительный срок прерваться из-за насыщенной концертной жизни. Закончена симфония была в 1936-м. Прозвучала под управлением Стоковского в исполнении любимого автором филадельфийского оркестра в том же году. В США была принята без особого восторга. Между тем, в 3-й симфонии Р., наконец, удалось облечь свой замысел в форму легкой, прозрачной и ясной оркестровки в традициях Римского-Корсакова. (в первых двух симфониях эта задача еще не была решена). Эпико-драматический тип симфонизма. Тональность, обманчиво кажущаяся поначалу ре минором, на самом деле – ля минор. Также монотематична. Лейтмотив – вступление к первой (и не только) части – «Светлица тихая», древнерусская попевка. Я часть Открывается темой лейтмотива во вступлении у кларнетов, виолончелей и засурдиненных валторн:

После резкого «псевдокульминационного» взрыва вдруг появляется напевная тема главной партии, в числе истоков которой – протяжная песня:

Вторая тема (побочная) – якобы, больше свадебнонапевного происхождения. Во всяком случае, главная и побочная не слишком контрастируют друг с другом.

На кульминации экспозиции П.П. превращается отчасти в марш. В разработке главная партия драматизируется, становится обостренно-болезненной, тревожной и, в конце концов, приводит к любимому рахманиновскому кульминационному набату, на фоне которого звучит тема «Светлицы». Тема эта снова появляется в конце первой части, после не слишком даже динамизированной репризы, знаменуя собою, что путь к финалу еще только начат, конфликт не разрешен и все такое. Я часть До диез минор-мажор. Начинается со «Светлицы» у солирующей валторны. Затем появляется основная тема части:

В целом – это также «типичное рахманиновское адажио» со скерцозным, гротескным эпизодом в середине. Т.е. часть объединяет в себе функции лирического центра и скерцо – за счет этого симфония, видимо, и получилась трехчастной. Реприза сокращена. В конце снова звучит тема «Светлицы». Я часть В финале, как обычно, народные гуляния, но как-то без особого веселья. Главная партия танцевальна:

Побочная не то, чтобы особенно контрастна, опять-таки:

Центральный раздел финала – фуга, которая непосредственно переходит в следующий вальсообразный эпизод. Тема фуги появляется после «мотива судьбы» (лейтмотива из вступления к первой части) и очень похожа на тему будущих «Симфонических танцев»:

Есть тут и нечто, близкое к Dies Irae – мелькает быстро и едва заметно, практически сразу вытесняясь главной партией. В коде Г.П. окончательно «побеждает» «мотив судьбы».

|