ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение

Как определить диапазон голоса - ваш вокал

Игровые автоматы с быстрым выводом

Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими

Целительная привычка

Как самому избавиться от обидчивости

Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам

Тренинг уверенности в себе

Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"

Натюрморт и его изобразительные возможности

Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.

Как научиться брать на себя ответственность

Зачем нужны границы в отношениях с детьми?

Световозвращающие элементы на детской одежде

Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия

Как слышать голос Бога

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)

Глава 3. Завет мужчины с женщиной

Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

| НАГРУЗКА ОТ УДАРА КРАНА О ТУПИКОВЫЙ УПОР

Нормативное значение горизонтальной нагрузки F, кН, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять по формуле

v - скорость передвижения крана в момент удара, принимаемая равной половине номинальной, м/с; f - возможная наибольшая осадка буфера, принимаемая равной 0,1 м для кранов с гибким подвесом груза грузоподъемностью не более 50 т групп режимов работы 1 К—7К и 0,2 м - в остальных случаях; СНиП 2.01.07-85 Стр.17 т - приведенная масса крана, определяемая по формуле

здесь тb — масса моста крана, т; тc — масса тележки, т; mq — грузоподъемность крана, т; k — коэффициент; k = 0 — для кранов с гибким подвесом; k = 1 — для кранов с жестким подвесом груза; l — пролет крана, м; l1 — приближение тележки, м. Расчетное значение рассматриваемой нагрузки с учетом коэффициента надежности по нагрузке γf (см. п. 4.8) принимается не более предельных значений, указанных в следующей таблице: | Краны | Предельные значения нагрузок F, кН (тc) | | Подвесные (ручные и электрические) и мостовые ручные | 10 (1) | | Электрические мостовые: | | | общего назначения групп режимов работы 1 К-ЗК | 50 (5) | | общего назначения и специальные групп режимов работы 4К—7К, а также литейные | 150 (15) | | специальные группы режима работы 8 К с подвесом груза: | | | гибким | 250 (25) | | жестким | 500 (50) | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Обязательное СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ μ | Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициенты μ и область применения схем | | Здания с односкатными и двускатными покрытиями   | μ = 1 при α £ 25°; μ = 0 " a ³ 60°. Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 - при 20°£ α £ 30°; вариант 3-при 10 £ α £ 30 ° только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия | Стр. 18 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 3 | Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициенты μ и область применения схем | | | Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями  |  , но не более 1,0 и не менее 0,4. Вариант 2 следует учитывать при , но не более 1,0 и не менее 0,4. Вариант 2 следует учитывать при  Для железобетонных плит покрытий коэффициент m следует принимать не более 1,4 | | | Покрытия в виде стрельчатых арок  | При b ³ 15° необходимо использовать схему 1,б, принимая l = l´; при b < 15° - схему 2 | | | Здания с продольным фонарем  | m1 = 0,8; m2 =  m3 = m3 =  но не более: 4,0 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее; 2,5 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; 2,0 – для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее и для стального профилированного настила; 2,5 – для железобетонных плит пролетом выше 6 м, а также для прогонов независимо от пролета; b1 = h1, но не более b. При определении нагрузки у торца фонаря для зоны В значение коэффициента m в обоих вариантах следует принимать равным 1,0. но не более: 4,0 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее; 2,5 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; 2,0 – для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее и для стального профилированного настила; 2,5 – для железобетонных плит пролетом выше 6 м, а также для прогонов независимо от пролета; b1 = h1, но не более b. При определении нагрузки у торца фонаря для зоны В значение коэффициента m в обоих вариантах следует принимать равным 1,0. | | | | СНиП 2.01.07-85 Стр. 19 Продолжение прил. 3 | Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициенты μ и область применения схем | | | ВАРИАНТ 1 | Примечания: 1. Схемы вариантов 1, 2 следует также применять для двускатных и сводчатых покрытий двух-трехпролетных зданий с фонарями в середине зданий. 2. Влияние ветроотбойных щитов на распределение снеговой нагрузки возле фонарей не учитывать. 3. Для плоских скатов при b > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку у фонаря, как у перепадов (см. схему 8) | | Шедовые покрытия  | Схемы следует применять для шедовых покрытий, в том числе с наклонным остеклением и сводчатым очертанием кровли | | Двух- и многопролетные здания с двускатными покрытиями  | Вариант 2 следует учитывать при a ³ 15° | Стр.20 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 3 | Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициенты μ и область применения схем | | Двух- и многопролетные здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями  | Вариант 2 следует учитывать при  Для железобетонных плит покрытий значения коэффициентов μ следует принимать не более 1,4 Для железобетонных плит покрытий значения коэффициентов μ следует принимать не более 1,4 | | Двух- и многопролетные здания с двускатными и сводчатыми покрытиями с продольным фонарем  | Коэффициент μ следует принимать для пролетов с фонарем в соответствии с вариантами 1 и 2 схемы 3, для пролетов без фонаря — с вариантами 1 и 2 схем 5 и 6. Для плоских двускатных (α < 15°) и сводчатых  покрытий при l’ > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов (см. схему 8) покрытий при l’ > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов (см. схему 8) | | Здания с перепадом высоты a) | Снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует принимать в соответствии со схемами 1—7, а на нижнее — как наиболее неблагоприятную из схем 1—7 и схемы 8. | | | СНиП 2.01.07-85 Стр.21 Продолжение прил. 3 | Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициенты μ и область применения схем | | |   | Коэффициент μ следует принимать равным:  но он не должен превышать: но он не должен превышать:  (где h - в м; s0 - в кПа); 4 - для зданий (профиль а); 6 - для навесов (профиль б). Значения m1 (m2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от его профиля следует принимать равными: 0,5 - для плоских покрытий с α £20° и сводчатых - с (где h - в м; s0 - в кПа); 4 - для зданий (профиль а); 6 - для навесов (профиль б). Значения m1 (m2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от его профиля следует принимать равными: 0,5 - для плоских покрытий с α £20° и сводчатых - с  0,3 - для плоских покрытий с α > 20 °, сводчатых - с 0,3 - для плоских покрытий с α > 20 °, сводчатых - с  и покрытий с поперечными фонарями. Для нижних покрытий шириной α < 21 м (профиль в) значение m2 следует определять по формуле и покрытий с поперечными фонарями. Для нижних покрытий шириной α < 21 м (профиль в) значение m2 следует определять по формуле  не менее 0,1, где не менее 0,1, где  но не менее 0,3 (α - в м; а, β - в град). Высоту перепада h следует отсчитывать от карниза нижнего покрытия в месте его примыкания к стене. Значения l’1 (l’2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от наличия и ориентации фонарей следует принимать равными: а) с продольными фонарями: но не менее 0,3 (α - в м; а, β - в град). Высоту перепада h следует отсчитывать от карниза нижнего покрытия в месте его примыкания к стене. Значения l’1 (l’2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от наличия и ориентации фонарей следует принимать равными: а) с продольными фонарями:   б) без продольных фонарей или с поперечными фонарями l’1 = l1; l’2 = l2 – 2h, при этом l’1 и l’2 необходимо принимать не менее 0. Длину зоны b следует принимать равной: б) без продольных фонарей или с поперечными фонарями l’1 = l1; l’2 = l2 – 2h, при этом l’1 и l’2 необходимо принимать не менее 0. Длину зоны b следует принимать равной:  но не более 15 м; но не более 15 м;  но не более 5h и 15 м. Примечания: 1. При d1, (d2) > 12 м значение μ для участка перепада длиной d1 (d2) следует определять без учета влияния фонарей на повышенном (пониженном) покрытии. 2. Если пролеты верхнего (нижнего) покрытия имеют разный профиль, то при определении μ необходимо принимать соответствующее значение m1 (m2) для каждого пролета в пределах l’1 (l’2). 3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее но не более 5h и 15 м. Примечания: 1. При d1, (d2) > 12 м значение μ для участка перепада длиной d1 (d2) следует определять без учета влияния фонарей на повышенном (пониженном) покрытии. 2. Если пролеты верхнего (нижнего) покрытия имеют разный профиль, то при определении μ необходимо принимать соответствующее значение m1 (m2) для каждого пролета в пределах l’1 (l’2). 3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее  (где s0 – вкПа) (где s0 – вкПа) |

Стр.22 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 3 | Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициенты μ и область применения схем | | | Здания с двумя перепадами высоты  | Снеговую нагрузку на верхнее и нижнее покрытия следует принимать по схеме 8. Значения μ1, b1, μ2, b2 следует определять для каждого перепада независимо, при этом: для левого l’2 = l2 – 2h1 – 5h2; для правого l’2 = l2 – 2h2 – 5h1; Если l2 < b1 + b2, то  но не более но не более  | | | Покрытие с парапетами  | Схему следует применять при  (h – в м; s0 – в кПа); (h – в м; s0 – в кПа);  но не более 3 но не более 3 | | | Участки покрытий, примыкающие к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам  | Схема относится к участкам с надстройками с диагональю основания не более 15м. В зависимости от рассчитываемой конструкции (плит покрытия, подстропильных и стропильных конструкций) необходимо учитывать самое неблагоприятное положение зоны повышенной нагрузки (при произвольном угле β). Коэффициент μ, постоянный в пределах указанной зоны, следует принимать равным: 1,0 при d £ 1,5 м;  1,5м, но не менее 1,0 и не более: 1,5 при 1,5 < d £ 5м; 2,0 " 5 < d £ 10"; 2,5 " 10 < d £ 15"; b1 = 2 h, но не более 2 d 1,5м, но не менее 1,0 и не более: 1,5 при 1,5 < d £ 5м; 2,0 " 5 < d £ 10"; 2,5 " 10 < d £ 15"; b1 = 2 h, но не более 2 d | | | Висячие покрытия цилиндрической формы  | m1 = 1,0;  | | | |

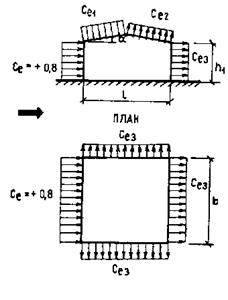

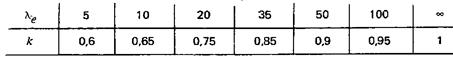

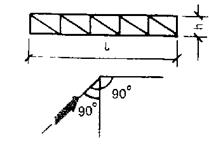

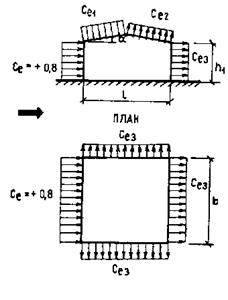

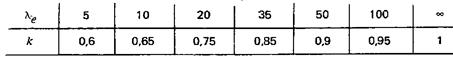

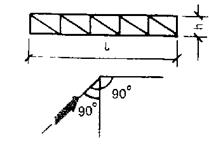

СНиП 2.01.07-85 Стр.23 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обязательное СХЕМЫ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ с | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Отдельно стоящие плоские сплошные конструкции. Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных не более чем на 15 ° поверхности: наветренные подветренные | се = + 0,8 се = - 0,6 | - | | Здания с двускатными покрытиями  |  | 1. При ветре, перпендикулярном торцу зданий, для всей поверхности се = - 0,7 2. При определении коэффициента v в соответствии с п.6.9 h = h1 + 0,2 l tg α | Стр. 24 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиям  |  Значение се3 принимается по схеме 2 Значение се3 принимается по схеме 2 | 1. См. примеч. 1 к схеме 2. 2. При определении коэффициента u в соответствии с п. 6.9 h = h1 + 0,7 f | | Здания с продольным фонарем  | Коэффициенты се1, се2 и се3 следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2 | 1. При расчете поперечных рам зданий с фонарем и ветроотбойными щитами значение суммарного коэффициента лобового сопротивления системы «фонарь-щиты» принимается равным 1,4. 2. При определении коэффициента u в соответствии с п. 6.9 h = h1 | | Здания с продольными фонарями  | Для покрытия здания на участке АВ коэффициенты се следует принимать по схеме 4. Для фонарей участка СВ при l £ 2 сх = 0,2; при 2 £ l £ 8 для каждого фонаря сх = 0,1l; при l > 8 сх = 0,8, здесь  Для остальных участков покрытия се = - 0,5 Для остальных участков покрытия се = - 0,5 | 1. Для наветренной, подветренной и боковых стен зданий коэффициенты давления следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2. 2. При определении коэффициента v в соответствии с п. 6.9 h = h1 | СНиП 2.01.07-85 Стр. 25 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Здания с продольными фонарями различной высоты  | Коэффициенты с’е1, с’’е1 и се2 следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2, где при определении се1 за h1 необходимо принимать высоту наветренной стены здания. Для участка АВсе следует определять так же, как для участка ВС схемы 5, где за h1 – h2 необходимо принимать высоту фонаря | См. примеч. 1 и 2 к схеме 5 | | Здания с шедовыми покрытиями  | Для участка АВсе следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2. Для участка ВСсе = - 0,5 | 1. Силу трения необходимо учитывать при произвольном направлении ветра, при этом cf = 0,04. 2. См. примеч. 1 и 2 к схеме 5 | | Здания с зенитными фонарями  | Для наветренного фонаря коэффициент се следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2, для остальной части покрытия – как для участка ВС схемы 5 | См. примеч. 1 и 2 к схеме 5 | Стр. 26 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Здания, постоянно открытые с одной стороны  | При μ £ 5% сi1 = сi2 = ±0,2;при μ ³ 30% сi1 следует принимать равным се3, определенному в соответствии с указаниями к схеме 2; сi2 = + 0,8 | 1. Коэффициенты се на внешней поверхности следует принимать в соответствии с указаниями к схеме 2. 2. Проницаемость ограждения μ следует определять как отношение суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади ограждения. Для герметичного здания следует принимать сi = 0. В зданиях, указанных в п. 6.1в, нормативное значение внутреннего давления на легкие перегородки (при их поверхностной плотности менее 100 кг/м2) следует принимать равным 0,2 w0, но не менее 0,1 кПа (10 кгс/м2). 3. Для каждой стены здания знак «плюс» или «минус» для коэффициента сi1 при μ £ 5% следует определять исходя из условия реализации наиболее неблагоприятного варианта нагружения | | Уступы зданий при α < 15º  | Для участка CD се = 0,7. Для участка ВСсе следует определять линейной интерполяцией значений, принимаемые в точках В и С. Коэффициенты се1 и се3 на участке АВ следует принимать в соответствии с указаниями к схеме 2 (где b и l - размеры в плане всего здания). Для вертикальных поверхностей коэффициенты се необходимо определять в соответствии с указаниями к схемам 1 и 2 | | СНиП 2.01.07-85 Стр. 27 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Навесы  |  | 1. Коэффициенты се1, се2, се3, се4 следует относить к сумме давлений на верхнюю и нижнюю поверхности навесов. Для отрицательных значений се1, се2, се3, се4 направление давления на схемах следует изменять на противоположное 2. Для навесов с волнистыми покрытиями cf = 0,04 | | 12а | Сфера  |  сх = 1,3 при Re < 105; сх = 0,6 ″ 2 × 105 £ Re £ 3 × 105; сх = 0,2 ″ 4 × 105 > Re, где Re – число Рейнольдса; сх = 1,3 при Re < 105; сх = 0,6 ″ 2 × 105 £ Re £ 3 × 105; сх = 0,2 ″ 4 × 105 > Re, где Re – число Рейнольдса;  w0 – диаметр сферы, м; k (z) – определяется в соответствии с п. 6.4, Па; z – расстояние, м, от поверхности земли до центра сферы; gf – определяется в соответствии с п.6.11 w0 – диаметр сферы, м; k (z) – определяется в соответствии с п. 6.4, Па; z – расстояние, м, от поверхности земли до центра сферы; gf – определяется в соответствии с п.6.11 | 1. Коэффициенты се приведены при Re > 4 × 105. 2. При определении коэффициента υ в соответствии с п.6.9 следует принимать b = h = 0,7d | Стр. 28 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | 12,б | Сооружения с круговой цилиндрической поверхностью   | се = k1 сβ где k1 = 1 при cβ > 0;  cβ необходимо принимать при Re > 4 × 105 по графику cβ необходимо принимать при Re > 4 × 105 по графику   | 1. Re следует определять по формуле к схеме 12,а, принимая z = h1 . 2. При определении коэффициента υ в соответствии с п. 6.9 следует принимать: b = 0,7d; h = h1 +0,7f. 3. Коэффициент сi следует учитывать при опущенном покрытии («плавающая кровля»), а также при отсутствии его | СНиП 2.01.07-85 Стр. 29 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Призматическое сооружения  | сх = k cx∞; cy = k cy∞ Таблица 1  λе необходимо определять по табл. 2. Таблица 2 λе необходимо определять по табл. 2. Таблица 2  В табл. 2 В табл. 2  где l, b – соответственно максимальный и минимальный размеры сооружения или его элемента в плоскости, перпендикулярной направлению ветра. где l, b – соответственно максимальный и минимальный размеры сооружения или его элемента в плоскости, перпендикулярной направлению ветра. | 1. Для стен с лоджиями при ветре, параллельном этим стенам, cf = 0,1; для волнистых покрытий cf = 0,04. 2. Для прямоугольных в плане зданий при  = 0,1 – 0,5 и β = 40 - 50º cy∞ = 0,75; равнодействующая ветровой нагрузки приложена в точке 0, при этом эксцентриситет е = 0,15b. 3. Re следует определять по формуле к схеме 12, а, принимая z = h1, d – диаметр описанной окружности. 4. При определении коэффициента υ в соответствии с п. 6.9 h – высота сооружения, b – размер в плане по оси у = 0,1 – 0,5 и β = 40 - 50º cy∞ = 0,75; равнодействующая ветровой нагрузки приложена в точке 0, при этом эксцентриситет е = 0,15b. 3. Re следует определять по формуле к схеме 12, а, принимая z = h1, d – диаметр описанной окружности. 4. При определении коэффициента υ в соответствии с п. 6.9 h – высота сооружения, b – размер в плане по оси у | Стр. 30 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Призматические сооружения | Таблица 3  Таблица 4 Таблица 4  | | СНиП 2.01.07-85 Стр. 31 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Сооружения и их элементы с круговой цилиндрической поверхностью (резервуары, градирни, башни, дымовые трубы), провода и тросы, а также круглые трубчатые и сплошные элементы сквозных сооружений  | сх = k cх∞ где k – определятся по табл. 1 схемы 13; cх∞ - определяется по графику:  Для проводов и тросов (в том числе и покрытых гололедом) сх = 1,2 Для проводов и тросов (в том числе и покрытых гололедом) сх = 1,2 | 1. Re следует определять по формуле к схеме 12,а, принимая z = h, d – диаметр сооружения. Значения Δ принимают для деревянных конструкций Δ = 0,005 м; для кирпичной кладки Δ = 0,01 м; для бетонных и железобетонных конструкций Δ = 0,005 м; для стальных конструкций Δ = 0,001 м; для проводов и тросов диаметром d Δ = 0,01d; для ребристых поверхностей с ребрами высотой b Δ = b. 2. Для волнистых покрытий cf = 0,04. 3. Для проводов и тросов d ³ 20 мм, свободных от гололеда, значения сх допускается снижать на 10% | | Отдельно стоящие плоские решетчатые конструкции  |  где cxi – аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций; для профилей cxi = 1,4; для трубчатых элементов cxi следует определять по графику к схеме 14, при этом необходимо принимать λe = λ (см. табл. 2 схемы 13); Ai – площадь проекции i-го элемента на плоскость конструкции; Ak – площадь, ограниченная контуром конструкции где cxi – аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций; для профилей cxi = 1,4; для трубчатых элементов cxi следует определять по графику к схеме 14, при этом необходимо принимать λe = λ (см. табл. 2 схемы 13); Ai – площадь проекции i-го элемента на плоскость конструкции; Ak – площадь, ограниченная контуром конструкции | 1. Аэродинамические коэффициенты к схемам 15-17 приведены для решетчатых конструкций с произвольной формой контура и  2. Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром Ak. 3. Направление оси х совпадает с направлением ветра и перпендикулярно плоскости конструкции 2. Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром Ak. 3. Направление оси х совпадает с направлением ветра и перпендикулярно плоскости конструкции | Стр. 32 СНиП 2.01.07-85 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Ряд плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций  | Для наветренной конструкции коэффициент сх1 определяется так же, как для схемы 15. Для второй и последующих конструкций сх2 = сх1 η Для ферм из труб при Re ³ 4 · 105 η = 0,95  | 1. См. примеч 1-3 к схеме 15. 2. Re следует определять по формуле к схеме 12, а, где d – средний диаметр трубчатых элементов; z – допускается принимать равным расстоянию от поверхности земли до верхнего пояса фермы. 3. В таблице к схеме 16: h – минимальный размер контура; для прямоугольных и трапециевидных ферм h - длина наименьшей стороны контура; для круглых решетчатых конструкций h - их диаметр; для эллиптических и близких к ним по очертанию конструкций h - длина меньшей оси; b – расстояние между соединениями фермами. 4. Коэффициент φ следует определять в соответствии с указаниями к схеме 15 | СНиП 2.01.07-85 Стр. 33 Продолжение прил. 4 | Номер схемы | Схемы зданий, сооружений, элементов конструкций и ветровых нагрузок | Определение аэродинамических коэффициентов с | Примечания | | Решетчатые башни и пространственные фермы  | ct = cx (1 + η) k1, где cx - определяется так же, как для схемы 15; η - определяется так же, как для схемы 16.  | 1. См. примеч. 1 к схеме 15. 2. ct относится к площади контура наветренной грани. 3. При направлении ветра по диагонали четырехгранных квадратных башен коэффициент k1 для стальных башен из одиночных элементов следует уменьшать на 10 %; для деревянных башен из основных элементов – увеличивать на 10 % | | Ванты и наклонные трубчатые элементы, расположенные в плоскости потока  |  где сх – определяется в соответствии с указаниями к схеме 14 где сх – определяется в соответствии с указаниями к схеме 14 | - | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Обязательное

|

, но не более 1,0 и не менее 0,4. Вариант 2 следует учитывать при

, но не более 1,0 и не менее 0,4. Вариант 2 следует учитывать при

m3 =

m3 =  но не более: 4,0 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее; 2,5 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; 2,0 – для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее и для стального профилированного настила; 2,5 – для железобетонных плит пролетом выше 6 м, а также для прогонов независимо от пролета; b1 = h1, но не более b. При определении нагрузки у торца фонаря для зоны В значение коэффициента m в обоих вариантах следует принимать равным 1,0.

но не более: 4,0 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее; 2,5 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; 2,0 – для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее и для стального профилированного настила; 2,5 – для железобетонных плит пролетом выше 6 м, а также для прогонов независимо от пролета; b1 = h1, но не более b. При определении нагрузки у торца фонаря для зоны В значение коэффициента m в обоих вариантах следует принимать равным 1,0.

Для железобетонных плит покрытий значения коэффициентов μ следует принимать не более 1,4

Для железобетонных плит покрытий значения коэффициентов μ следует принимать не более 1,4

покрытий при l’ > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов (см. схему 8)

покрытий при l’ > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов (см. схему 8)

но он не должен превышать:

но он не должен превышать:  (где h - в м; s0 - в кПа); 4 - для зданий (профиль а); 6 - для навесов (профиль б). Значения m1 (m2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от его профиля следует принимать равными: 0,5 - для плоских покрытий с α £20° и сводчатых - с

(где h - в м; s0 - в кПа); 4 - для зданий (профиль а); 6 - для навесов (профиль б). Значения m1 (m2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от его профиля следует принимать равными: 0,5 - для плоских покрытий с α £20° и сводчатых - с  0,3 - для плоских покрытий с α > 20 °, сводчатых - с

0,3 - для плоских покрытий с α > 20 °, сводчатых - с  и покрытий с поперечными фонарями. Для нижних покрытий шириной α < 21 м (профиль в) значение m2 следует определять по формуле

и покрытий с поперечными фонарями. Для нижних покрытий шириной α < 21 м (профиль в) значение m2 следует определять по формуле  не менее 0,1, где

не менее 0,1, где  но не менее 0,3 (α - в м; а, β - в град). Высоту перепада h следует отсчитывать от карниза нижнего покрытия в месте его примыкания к стене. Значения l’1 (l’2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от наличия и ориентации фонарей следует принимать равными: а) с продольными фонарями:

но не менее 0,3 (α - в м; а, β - в град). Высоту перепада h следует отсчитывать от карниза нижнего покрытия в месте его примыкания к стене. Значения l’1 (l’2) для верхнего (нижнего) покрытия в зависимости от наличия и ориентации фонарей следует принимать равными: а) с продольными фонарями:

б) без продольных фонарей или с поперечными фонарями l’1 = l1; l’2 = l2 – 2h, при этом l’1 и l’2 необходимо принимать не менее 0. Длину зоны b следует принимать равной:

б) без продольных фонарей или с поперечными фонарями l’1 = l1; l’2 = l2 – 2h, при этом l’1 и l’2 необходимо принимать не менее 0. Длину зоны b следует принимать равной:  но не более 15 м;

но не более 15 м;  но не более 5h и 15 м. Примечания: 1. При d1, (d2) > 12 м значение μ для участка перепада длиной d1 (d2) следует определять без учета влияния фонарей на повышенном (пониженном) покрытии. 2. Если пролеты верхнего (нижнего) покрытия имеют разный профиль, то при определении μ необходимо принимать соответствующее значение m1 (m2) для каждого пролета в пределах l’1 (l’2). 3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее

но не более 5h и 15 м. Примечания: 1. При d1, (d2) > 12 м значение μ для участка перепада длиной d1 (d2) следует определять без учета влияния фонарей на повышенном (пониженном) покрытии. 2. Если пролеты верхнего (нижнего) покрытия имеют разный профиль, то при определении μ необходимо принимать соответствующее значение m1 (m2) для каждого пролета в пределах l’1 (l’2). 3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее  (где s0 – вкПа)

(где s0 – вкПа)

но не более

но не более

(h – в м; s0 – в кПа);

(h – в м; s0 – в кПа);  но не более 3

но не более 3

1,5м, но не менее 1,0 и не более: 1,5 при 1,5 < d £ 5м; 2,0 " 5 < d £ 10"; 2,5 " 10 < d £ 15"; b1 = 2 h, но не более 2 d

1,5м, но не менее 1,0 и не более: 1,5 при 1,5 < d £ 5м; 2,0 " 5 < d £ 10"; 2,5 " 10 < d £ 15"; b1 = 2 h, но не более 2 d

Значение се3 принимается по схеме 2

Значение се3 принимается по схеме 2

Для остальных участков покрытия се = - 0,5

Для остальных участков покрытия се = - 0,5

сх = 1,3 при Re < 105; сх = 0,6 ″ 2 × 105 £ Re £ 3 × 105; сх = 0,2 ″ 4 × 105 > Re, где Re – число Рейнольдса;

сх = 1,3 при Re < 105; сх = 0,6 ″ 2 × 105 £ Re £ 3 × 105; сх = 0,2 ″ 4 × 105 > Re, где Re – число Рейнольдса;  w0 – диаметр сферы, м; k (z) – определяется в соответствии с п. 6.4, Па; z – расстояние, м, от поверхности земли до центра сферы; gf – определяется в соответствии с п.6.11

w0 – диаметр сферы, м; k (z) – определяется в соответствии с п. 6.4, Па; z – расстояние, м, от поверхности земли до центра сферы; gf – определяется в соответствии с п.6.11

cβ необходимо принимать при Re > 4 × 105 по графику

cβ необходимо принимать при Re > 4 × 105 по графику

λе необходимо определять по табл. 2. Таблица 2

λе необходимо определять по табл. 2. Таблица 2  В табл. 2

В табл. 2  где l, b – соответственно максимальный и минимальный размеры сооружения или его элемента в плоскости, перпендикулярной направлению ветра.

где l, b – соответственно максимальный и минимальный размеры сооружения или его элемента в плоскости, перпендикулярной направлению ветра. = 0,1 – 0,5 и β = 40 - 50º cy∞ = 0,75; равнодействующая ветровой нагрузки приложена в точке 0, при этом эксцентриситет е = 0,15b. 3. Re следует определять по формуле к схеме 12, а, принимая z = h1, d – диаметр описанной окружности. 4. При определении коэффициента υ в соответствии с п. 6.9 h – высота сооружения, b – размер в плане по оси у

= 0,1 – 0,5 и β = 40 - 50º cy∞ = 0,75; равнодействующая ветровой нагрузки приложена в точке 0, при этом эксцентриситет е = 0,15b. 3. Re следует определять по формуле к схеме 12, а, принимая z = h1, d – диаметр описанной окружности. 4. При определении коэффициента υ в соответствии с п. 6.9 h – высота сооружения, b – размер в плане по оси у Таблица 4

Таблица 4

Для проводов и тросов (в том числе и покрытых гололедом) сх = 1,2

Для проводов и тросов (в том числе и покрытых гололедом) сх = 1,2

где cxi – аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций; для профилей cxi = 1,4; для трубчатых элементов cxi следует определять по графику к схеме 14, при этом необходимо принимать λe = λ (см. табл. 2 схемы 13); Ai – площадь проекции i-го элемента на плоскость конструкции; Ak – площадь, ограниченная контуром конструкции

где cxi – аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций; для профилей cxi = 1,4; для трубчатых элементов cxi следует определять по графику к схеме 14, при этом необходимо принимать λe = λ (см. табл. 2 схемы 13); Ai – площадь проекции i-го элемента на плоскость конструкции; Ak – площадь, ограниченная контуром конструкции 2. Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром Ak. 3. Направление оси х совпадает с направлением ветра и перпендикулярно плоскости конструкции

2. Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром Ak. 3. Направление оси х совпадает с направлением ветра и перпендикулярно плоскости конструкции

где сх – определяется в соответствии с указаниями к схеме 14

где сх – определяется в соответствии с указаниями к схеме 14