ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Вопрос № 2. Назначение, принцип работы, устройство дыхательных аппаратов, тактико- техническая характеристика.

ВВЕДЕНИЕ. Прототипом всех современных кислородных изолирующих противогазов является дыхательный аппарат "Аэрофор" со сжатым кислородом, созданный в 1853 г. в Бельгии в Льежском университете. С того времени многократно менялись тенденции развития КИП и улучшались их технические данные. Однако принципиальная схема аппарата "Аэрофор" сохранилась до настоящего времени. Кислородный изолирующий противогаз (далее — аппарат) — регенеративный противогаз, в котором атмосфера создается за счет регенерации выдыхаемого воздуха путем поглощения из него двуокиси углерода и добавления кислорода из имеющегося в противогазе запаса, после чего регенерированный воздух поступает на вдох. Противогаз должен быть работоспособным в режимах дыхания, характеризующихся выполнением нагрузок: от относительного покоя (легочная вентиляция 12,5 дм3/мин) до очень тяжелой работы (легочная вентиляция 85 дм3/мин) при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, а также оставаться работоспособным после пребывания в среде с температурой 200°С в течение 60 с. Вопрос №1. Назначение принцип работы кислородных изолирующих противогазов, устройство, тактикко- технические характеристики. В состав противогаза должны входить: корпус закрытого типа с подвесной и амортизирующей системой; баллон с вентилем; редуктор с предохранительным клапаном; легочный автомат; устройство дополнительной подачи кислорода (байпас); манометр со шлангом высокого давления; дыхательный мешок; избыточный клапан; регенеративный патрон; холодильник; сигнальное устройство; шланги вдоха и выдоха; клапаны вдоха и выдоха; влагосборник и (или) насос для удаления влаги; лицевая часть с переговорным устройством; сумка для лицевой части. В состав противогаза рекомендуется включать перекрывное устройство магистрали манометра и продувочное устройство. Условное время защитного действия — период, в течение которого сохраняется защитная способность противогаза при испытании на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека, в режиме выполнения работы средней тяжести (легочная вентиляция 30 дм3/мин) при температуре окружающей среды (25±1)°С (далее — ВЗД) противогаза для пожарных должно составлять не менее 4ч. Фактическое ВЗД противогаза — период, в течение которого сохраняется защитная способность противогаза при испытании на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека в режиме от относительного покоя до очень тяжелой работы при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, в зависимости от температуры окружающей среды и степени тяжести выполняемой работы . Современный КИП состоит из воздуховодной и кислородоподающей систем. Воздуховодная система включает лицевую часть , влагосборник, дыхательные шланги, дыхательные клапаны , регенеративный патрон, холодильник, дыхательный мешок и избыточный клапан . В кислородоподающую систему входят контрольный прибор (манометр), показывающий запас кислорода в аппарате, устройства для дополнительной (байпас) и основной подачи кислорода , запорное устройство и баллон для хранения кислорода . Лицевая часть, в качестве которой используется маска, служит для присоединения воздуховодной системы аппарата к органам дыхания человека. Воздуховодная система совместно с легкими составляет единую замкнутую систему, изолированную от окружающей среды. В этой замкнутой системе при дыхании, определенный объем воздуха совершает переменное по направлению движение между двумя эластичными элементами: самими легкими и дыхательным мешком. Благодаря клапанам указанное движение происходит в замкнутом циркуляционном контуре: выдыхаемый из легких воздух проходит в дыхательный мешок по ветви выдоха (лицевая часть, шланг выдоха , клапан выдоха, регенеративный патрон), а вдыхаемый воздух возвращается в легкие по ветви вдоха (холодильник, клапан вдоха , шланг вдоха , лицевая часть). Такая схема движения воздуха получила название круговой. В воздуховодной системе происходит регенерация выдыхаемого воздуха, т.е. восстановление газового состава, который имел вдыхаемый воздух до поступления в легкие. Процесс регенерации состоит из двух фаз: очистки выдыхаемого воздуха от избытка углекислого газа и добавления к нему кислорода. Первая фаза регенерации воздуха происходит в регенеративном патроне. Выдыхаемый воздух очищается в регенеративном патроне в результате реакции хемосорбции от избытка углекислого газа сорбентом. Реакция поглощения углекислого газа экзотермическая, поэтому из патрона в дыхательный мешок поступает нагретый воздух. В зависимости от вида сорбента проходящий по регенеративному патрону воздух также либо осушается, либо увлажняется. В последнем случае при дальнейшем его движении в элементах воздуховодной системы выпадает конденсат. Вторая фаза регенерации воздуха происходит в дыхательном мешке, куда из кислородоподающей системы поступает кислород в объеме, несколько большем, чем потребляет его человек, и определяемом способом кислородопитания данного типа КИП. В воздуховодной системе КИП происходит также кондиционирование регенерированного воздуха, которое заключается в приведении его температурно-влажностных параметров к уровню, пригодному для вдыхания воздуха человеком. Обычно кондиционирование воздуха сводится к его охлаждению. Дыхательный мешок выполняет ряд функций и представляет собой эластичную емкость для приема выдыхаемого из легких воздуха, поступающего затем на вдох. Он изготовляется из резины или газонепроницаемой прорезиненной ткани. Для того, чтобы обеспечить глубокое дыхание при тяжелой физической нагрузке и отдельные глубокие выдохи, мешок имеет полезную вместимость не менее 4,5 л. В дыхательном мешке к выходящему из регенеративного патрона воздуху добавляется кислород. Дыхательный мешок является также сборником конденсата (при его наличии), в нем также задерживается пыль сорбента, которая в небольшом количестве может проникать из регенеративного патрона, происходит первичное охлаждение горячего воздуха, поступающего из патрона, за счет теплоотдачи через стенки мешка в окружающую среду. Дыхательный мешок управляет работой избыточного клапана и легочного автомата. Это управление может быть прямым и косвенным. При прямом управлении стенка дыхательного мешка посредственно или через механическую передачу воздействует на избыточный клапан или клапан легочного автомата. При косвенном управлении указанные клапаны открываются от воздействия на их собственные воспринимающие элементы (например, мембраны) давления или разрежения, создающихся в дыхательном мешке при его заполнении или при опорожнении. Избыточный клапан служит для удаления из воздуховодной системы избытка газовоздушной смеси и действует в конце выдохов. В случае, если работа избыточного клапана управляется косвенным способом, возникает опасность потери части газовоздушной смеси из дыхательный аппарата через клапан в результате случайного нажатия на стенку дыхательного мешка. Для предотвращения этого мешок размещают в жестком корпусе. Холодильник служит для снижения температуры вдыхаемого воздуха. Известны воздушные холодильники, действие которых основано на отдаче тепла через их стенки в окружающую среду. Более эффективны холодильники с хладагентом, действие которых основано на использовании скрытой теплоты фазового превращения. В качестве плавящегося хладагента используют водяной лед, фосфорнокислый натрий и другие вещества. В качестве испаряющегося в атмосферу — аммиак, фреон и др. Используется также углекислотный (сухой) лед, превращающийся сразу из твердого состояния в газообразное. Существуют холодильники, снаряжаемые хладагентом только при работе в условиях повышенной температуры окружающей среды. Принципиальная схема является обобщающей для всех групп и разновидностей современных КИПов. Рассмотрим различные ее варианты и модификации. В различных моделях КИП применяются три схемы циркуляции воздуха в воздуховодной системе: круговая, маятниковая и полумаятниковая. Главное достоинство круговой схемы — минимальный; объем вредного пространства, в который входит помимо объема лицевой части лишь небольшой объем воздуховодов в месте соединения ветвей вдоха и выдоха. Маятниковая схема отличается от круговой тем, что в ней ветви вдоха и выдоха объединены и воздух по одному и тому же каналу движется попеременно (как маятник) из легких в дыхательный мешок, а затем в обратном направлении. Применительно к круговой схеме это означает, что в ней отсутствуют дыхательные клапаны , шланг и холодильник (в некоторых аппаратах холодильник помещают между регенеративным патроном и лицевой частью). Маятниковую схему циркуляции применяют преимущественно в КИП с небольшим временем защитного действия (в самоспасателях) с целью упрощения конструкции аппарата. Второй причиной использования такой схемы является улучшение сорбции углекислого газа в регенеративном патроне и использовании для этого дополнительного его поглощения при вторичном прохождении воздуха через патрон. Маятниковая схема циркуляции воздуха отличается увеличении объемом вредного пространства, в которое помимо лицевой части входят дыхательный шланг, верхняя воздушная полость регенеративного патрона (над сорбентом), а также воздушное пространство между отработавшими зернами сорбента в верхнем (лобовом) его слое. С возрастанием высоты отработанного слоя сорбента объем указанной части вредного пространства увеличивается. Поэтому для КИП с маятниковой циркуляцией характерно повышенное содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе по сравнению с круговой схемой. С целью уменьшения объема вредного пространства до минимума сокращают длину дыхательного шланга, что возможно лишь для КИП, расположенных в рабочем положении на груди человека. Полумаятниковая схема отличается от круговой отсутствием клапана выдоха. При выдохе воздух движется через шланг выдоха и регенеративный патрон в дыхательный мешок так же, как в круговой схеме. При вдохе основная часть воздуха поступает в лицевую часть через холодильник , клапан вдоха и шланг вдоха, а некоторый его объем проходит через регенеративный патрон и шланг в обратном направлении. Поскольку сопротивление ветви выдоха, содержащей регенеративный патрон с сорбентом, больше, чем ветви вдоха, по ней в обратном направлении проходит меньший объем воздуха, чем по ветви вдоха. Известны КИП с круговой схемой циркуляции воздуха, в которых кроме основного дыхательного мешка, имеется дополнительный мешок, расположенный между клапаном вьщоха и регенеративным патроном. Этот мешок служит для уменьшения сопротивления выдоху за счет "сглаживания" пикового значения объемного расхода воздуха В начале прошлого столетия были широко распространены аппараты с принудительной циркуляцией воздуха через регенеративный патрон. Они имели два дыхательных мешка и инжектор, питавшийся сжатым кислородом из баллона и просасывавшим воздух через регенеративный патрон из первого мешка во второй. Такое техническое решение было вызвано тем, что в то время регенеративные патроны имели высокое сопротивление потоку воздуха. Принудительная же циркуляция позволяла существенно снизить сопротивление выдоху. В дальнейшем инжекторные аппараты не получили распространения из-за следующих недостатков: сложность конструкции, создание в воздуховодной системе зоны разрежения, способствующей засасыванию в аппарат наружного воздуха. Решающим доводом в отказе от использования инжекторных аппаратов явилось создание более совершенных регенеративных патронов с низким сопротивлением. В период применения инжекторных аппаратов и после отказа от них все другие КИП называли устаревшим термином "легочно-силовые дыхательные аппараты". Холодильник обязательным элементом КИП. Многие модели устаревшие КИП не имеют его, а охлаждение нагретого в регенеративном патроне воздуха происходит в дыхательном мешке и шланге вдоха. Известны воздушные (или иные) холодильники, расположенные после регенеративного патрона, в дыхательном мешке или составляющие с ним единое конструктивное целое. К последней модификации относится и так называемый "железный мешок", или "мешок наизнанку", представляющий собой герметичный металлический резервуар, являющийся корпусом КИП, внутри которого находится эластичный (резиновый) мешок с горловиной, сообщающийся с атмосферой. Эластичной емкостью в которую поступает воздух из регенеративного патрона, в этом случае является пространство между стенками резервуара и внутреннего мешка. Такое техническое решение отличается большой поверхностью резервуара, служащего воздушным холодильником, и значительной эффективностью охлаждения. Известен также комбинированный дыхательный мешок, одна из стенок которого одновременно является крышкой ранца КИПа — воздушным холодильником. Дыхательные мешки, объединенные с воздушными холодильниками, из-за сложности конструкции, не компенсируемой достаточным охлаждающим эффектом, в настоящее время распространения не имеют. Избыточный клапан может быть установлен в любом месте воздуховодной системы за исключением зоны, в которую непосредственно пос тупает кислород. Однако управление открыванием клапана (прямое или косвенное) должно осуществляться дыхательным мешком. В случае, если поступление кислорода в воздуховодную систему значительно превышает его потребление человеком через избыточный клапан в атмосферу выходит большой объем газа, поэтому целесообразно устанавливать указанный клапан до регенеративного патрона, чтобы уменьшить нагрузку на патрон по углекислому газу. Место установки избыточного и дыхательных клапанов в конкретной модели аппарата выбирается из конструктивных соображений. Имеются КИП, в которых в отличие от схемы дыхательные клапаны установлены в верхней части шлангов у соединительной коробки. В этом случае несколько увеличивается масса элементов аппарата, приходящаяся на лицо человека. Варианты и модификации принципиальной схемы кислородопо-дающей системы КИП предопределяются в первую очередь способом резервирования кислорода, реализованным в данном аппарате. По способу резервирования кислорода КИП делят на три группы: со сжатым, жидким и химически связанным кислородом. Устройство возду-ховодных систем у них может быть одинаковым, кислородоподающие же системы существенно отличаются друг от друга. В аппарате со сжатым кислородом в качестве резервуара для его хранения используется стальной баллон с запорным вентилем. Рабочее давление в баллоне составляет обычно 20 МПа. В современных аппаратах применяются два способа для основной подачи кислорода: постоянная подача с объемным расходом около 1,5 л/мин (НУ) и легочно-автоматическая подача, осуществляемая короткими импульсами с объемным расходом 60-150 л/мин (РУ) в моменты опорожнения дыхательного мешка и создания в нем соответствующего разрежения. Устройство для основной подачи кислорода включает редукционный клапан, снижающий давление кислорода до 0,30,5 МПа и поддерживающий его на постоянном уровне независимо от давления в баллоне, соединенный с редукционным клапаном дозирующий штуцер (дроссель), предназначенный для осуществления подачи кислорода, и легочный автомат, работающий на редуцированном давлении кислорода и управляемый дыхательным мешком прямым или косвенным способом. Известны модели КИП без легочного автомата с увеличенной, а потому менее экономной подачей кислорода (23 л/мин). Известны также модели, в которых кислород подается только через легочный автомат. В некоторых подобных конструкциях легочный автомат питается кислородом высокого давления, подаваемым непосредственно от баллона. Дополнительная подача кислорода осуществляется устройством, приводим в действие при необходимости вручную. Данное устройство называется еще аварийным клапаном или байпасом (от английского слова "By-pass", обозначающего обводной канал). Им пользуются для продувки воздуховоднои системы от скопившегося азота и в аварийных случаях при нарушении нормального действия устройства основной подачи кислорода. Поэтому аварийный клапан питается кислородом от баллона по отдельному каналу. В КИП с небольшим временем защитного действия байпас может отсутствовать или питаться непосредственно от редукционного клапана, либо же быть объединенным с легочным автоматом и приводиться в действие нажатием на кнопку, механически связанную с клапаном легочного автомата, В аппаратах со сжатым кислородом для контроля его запаса в баллоне служит обычный манометр. В аппаратах, находящихся в рабочем положении на спине человека, манометр размещен в поле зрения человека при помощи металлической капиллярной трубки, свернутой в спираль и защищенной от механических повреждений прорезиненным шлангом. Поскольку эта трубка при работе может быть повреждена, во избежание быстрой потери запаса кислорода рекомендуется применять перекрывное устройство капилляра, приводимое в действие вручную или автоматически. Кислородные изолирующие противогазы со сжатым кислородом благодаря своим принципиальным особенностям и преимуществам по сравнению с другими группами получили в настоящее время наибольшее распространение. К этим особенностям относятся: достаточно экономное расходование запаса кислорода; высокое удельное время защитного действия; благоприятные условия дыхания; постоянная готовность к применению; возможность работы в аппарате отдельными периодами, с выключением и последующим включением, без потери общего времени защитного действия. Манометр в этих аппаратах является идеальным индикатором, в любой момент работы достоверно фиксирующим остаток кислорода, что невозможно осуществить ни в одной модели КИП, относящейся к другим группам. Наконец, накоплен богатый опыт разработки, промышленного выпуска и применения аппаратов со сжатым кислородом, благодаря чему их конструкция достаточно совершенна и весьма надежна. В аппаратах с жидким кислородом сжиженный газ хранится в металлическом резервуаре, стенки которого снаружи покрыты слоем теплоизолирующего материала, не теряющего своих свойств, при низкой температуре. В аппарате отсутствует запорное устройство резервуара, байпас и индикатор, а устройство для основной подачи кислорода представляет собой обыкновенный канал, соединяющий резервуар с дыхательным мешком. Сжиженный кислород заливается в резервуар непосредственно перед началом, работы в аппарате, после чего в течение всего времени защитного действия он испаряется (газифицируется) и поступает в воздуховодную систему. Резервуар устроен таким образом, при котором исключается попадание жидкой фазы в воздуховодную систему аппарата. Для этого он заполняется прокаленной асбестовой ватой, которая удерживает сжиженный газ в адсорбированном состоянии. Из 1 л жидкого кислорода образуется 850 л (НУ) газообразного. Это в четыре раза больше чем можно получить из 1 л газообразного сжатого кислорода при давлении 20 МПа. Масса резервуара для жидкого кислорода, меньше, чем баллона для сжатого газа, поскольку сжиженный газ в аппарате хранится при давлении, близком к атмосферному. Поэтому в КИПах с жидким кислородом создается значительный запас газа при относительно малом объеме резервуара и его небольшой массе. Жидкий кислород в КИП используется не только для обеспечения дыхания, но также как холодильный агент. Он имеет температуру кипения 183°С. Для газификации 1 кг жидкого кислорода нужно затратить 213 кДж тепла, а затем для нагревания до 20°С образовавшихся 750 л (НУ) газа — еще 185 кДж тепла. Указанный запас "холода", содержащийся в сжиженном кислороде, используется для кондиционирования воздуха в КИП и создания комфортных микроклиматических условий дыхания. В более простых конструкциях для кондиционирования используют лишь запас "холода", содержащийся в уже испарившемся кислороде путем смешения его с воздухом, выходящим из регенеративного патрона. Холодильник 8 в воздуховодной системе (рис. 4.1) в этом случае отсутствует. В таких аппаратах скорость газификации кислорода зависит лишь от интенсивности теплового потока, проникающего в резервуар через слой теплоизоляции стенок, мало зависит от температуры окружающей среды в том ее диапазоне, в котором применяются аппараты, и не зависит от интенсивности выполняемой физической работы. Поэтому время защитного действия аппарата при любых условиях постоянно, исчисляется с момента заливки в резервуар жидкого кислорода и контролируется респираторщи-ком по часам. К аппаратам такого типа относятся выпускавшиеся в Великобритании аппараты "Аэрофор", "Эренчен" и отечественный "Комфорт". В более сложных аппаратах, таких как "Аэрорлокс" (Великобритания), для кондиционирования используется часть скрытого тепла превращения жидкой фазы кислорода в газообразную. Для этого холодильник выполнен как единое целое с резервуаром. В результате дополнительного охлаждения на металлических стенках холодильника, по другую сторону которых испаряется сжиженный кислород, происходит конденсация влаги, содержащейся в газовоздушной смеси, и на вдох поступает охлажденный и подсушенный воздух. В таком аппарате скорость испарения кислорода увеличивается с ростом физической нагрузки. Для получения значительного охлаждающего эффекта в КИП с жидким кислородом расчетная скорость его испарения и поступления в возду-ховодную систему должна превышать потребность человека в кислороде в 4... 10 раз. При таком режиме избыточный клапан в аппарате работает в конце каждого выдоха, в результате чего в атмосферу удаляется 40...90% газовоздушной смеси от объема поступающего кислорода. Избыточный клапан устанавливают до регенеративного патрона, чтобы через него уда лять часть выдыхаемого воздуха, содержащего около 4% углекислого газа, и тем самым частично разгружать регенеративный патрон. Такая подача кислорода в систему позволила отказаться от легочного автомата и байпаса и тем самым упростить конструкцию аппарата. Главные достоинства КИП с жидким кислородом заключаются в обеспечении оптимальных микроклиматических условий дыхания как при нормальной, так и при высокой температуре окружающей среды, а также в простоте и надежности конструкции. К недостаткам таких аппаратов относятся необходимость их снаряжения запасом кислорода непосредственно перед применением и сразу же обязательное использование всего времени защитного действия. Такой способ подготовки аппарата к работе неприемлем при выезде на пожары первых подразделений. Однако он приемлем при ликвидации затянувшихся пожаров и особенно при производстве работ в условиях высокой температуры. Для обеспечения нормальной эксплуатации подобных аппаратов в пожарных частях, должен храниться и периодически пополняться запас жидкого кислорода в специальной емкости с вакуумной термоизоляцией; необходимы дьюаровские сосуды для транспортировки кислорода на пожар, т.е. должно быть специализированное и хорошо организованное криогенное хозяйство, аналогичное имеющемуся баллонно-компрессорному хозяйству для обслуживания дыхательный КИП со сжатым кислородом. По этим причинам КИП с жидким кислородом до настоящего времени не получили широкого распространения. В СССР в 1968 г. была выпущена опытная партия аппаратов с жидким кислородом "Комфорт", конструкция которого обеспечивает высокую надежность в работе и создает благоприятные микроклиматические условия дыхания в аппарате. За рубежом на горноспасательных станциях, имеющих установки для сжижения кислорода, применяют в основном аппарат "Аэрорлокс", серийно выпускаемый в Великобритании. В аппаратах с химически связанным кислородом последний содержится в гранулированном продукте на базе супероксидов щелочных металлов и выделяется при реакции поглощения продуктом углекислого газа и водяных паров, присутствующих в выдыхаемом воздухе. Указанным кис-лородосодержащим продуктом снаряжается регенеративный патрон аппарата, при прохождении через который выдыхаемый воздух полностью регенерируется. Процесс регенерации включает две фазы: поглощения углекислого газа (и влаги) и добавления выделившегося кислорода. В регенеративном патроне происходит экзотермическая реакция, в результате которой продукт при тяжелой физической нагрузке разогревается до 400°С. Так как выделение кислорода продуктом пропорционально поглощению им углекислого газа, аппарат обеспечивает экономное расходование имеющегося запаса кислорода. Кислородоподающая система отсутствует. Вместо нее в большинстве аппаратов имеется пусковое устройство для подачи в воздуховодную систему небольшой порции дополнительного кислорода в начальный период работы, когда продукт еще не разогрелся и кислородовыделение происходит недостаточно активно. В качестве источника кислорода в пусковом устройстве обычно используется небольшой брикет химического вещества, выделяющего кислород при разложении. В КИП с временем защитного действия 4 ч и более может быть установлено несколько пусковых устройств для включения в аппарат в начале работы, а затем после кратковременных перерывов. Длительные перерывы в работе (более 1 ч) в аппаратах подобного типа недопустимы, так как после охлаждения разогретого кислородосодержащего продукта процесс выделения им кислорода резко замедляется. Одна из модификаций воздуховодной системы КИП с химически связанным кислородом, широко применяемая в самоспасателях. Циркуляция воздуха в нем осуществляется по маятниковой схеме: выдыхаемый воздух через лицевую часть, тепловлагообменник, дыхательный шланг, регенеративный патрон с фильтром поступает в дыхательный мешок. При вдохе воздух движется в обратном направлении. Регенерация его происходит частично при поступлении воздуха через патрон в прямом направлении и завершается при прохождении его в обратном направлении. Избыток воздуха удаляется из системы в конце выдохов через избыточный клапан. Пусковое устройство в начале работы выделяет в систему кислород в количестве, достаточном для заполнения дыхательного мешка. Оно приводится в действие автоматически при вскрытии самоспасателя. Выдыхаемый воздух от лицевой части противогаза по шлангу направляется в регенеративный патрон, снаряженный смесью перекисей щелочных металлов (калия, натрия, лития, цезия и др.). В регенеративном патроне протекает полный цикл регенерации воздуха, т. е. поглощается углекислый газ и влага и выделяется необходимый для дыхания кислород. Этот процесс описывается уравнениями химических реакций, основные из которых приведены ниже: 2КО2 + СО2 = К2СО3 + 3/2 О2 + 180 кДж/моль; 2КО2 + Н2О = 2КОН + 3/2 О2 + 39 кДж/моль; 2КОН + СО2 = К2СО3 + Н2О + 141 кДж/моль; КОН + Н2О = КОН • Н2О + 84 кДж/моль; КОН + 2Н2О = КОН • 2Н2О + 142 кДж/моль. Регенерированный воздух поступает далее в дыхательный мешок. При вдохе воздух из дыхательного мешка вновь проходит через регенеративный патрон, очищаясь вторично, и по шлангу поступает в легкие человека. Данная схема дыхания является маятниковой. Особенность КИП с химически связанным кислородом — значительное нагревание и осушение регенерированного воздуха, в результате чего, если не принять специальных мер для его кондиционирования, то на вдох поступит горячий и сухой воздух. Выходящий из регенеративного патрона воздух имеет большой температурный перепад с окружающей средой и вслед ствие малого содержания водяных паров обладает низкой удельной энтальпией. Он быстро охлаждается за счет отдачи тепла в окружающую среду и поэтому в аппаратах с химически связанным кислородом обдув окружающим воздухом регенеративного патрона и элементов воздуховоднои системы, по которым поступает горячий воздух, и применение воздушных холодильников дают хороший кондиционирующий эффект. Возможности охлаждения горячего воздуха в изолирующих самоспасателях ограничены в связи с их небольшими размерами и необходимостью надежной защиты регенеративного патрона от механических повреждений. Кроме того, при циркуляции воздуха по маятниковой схеме он нагревается вновь при втором проходе через регенеративный патрон. Поэтому температура вдыхаемого воздуха в самоспасателях с химически связанным кислородом выше, чем в аналогичных КИП.

Схема работы КИП на химически связанном кислороде: 1- лицевая часть; 2- Дыхательный шланг; 3 — устройство пусковое; 4 — мешок дыхательный; 5 — клапан избыточный;6 — патрон регенеративный; 7 — фильтр; 8 — тепловлагообменник. Благодаря значительному осушению воздуха в процессе регенерации его последующее охлаждение позволяет создать в дыхательный аппарате с химически связанным кислородом благоприятные микроклиматические условия дыхания. Несмотря на наличие в регенеративном патроне зоны, имеющей температуру 300...400°С, удельная энтальпия вдыхаемого воздуха в этих дыхательный аппаратах примерно такая же, как в аппаратах с жидким кислородом. Это было подтверждено и при исследованиях экспериментальных образцов аппаратов Оптимизация влажности вдыхаемого воздуха достигается путем частичного тепловлагообмена между регенерированным в аппарате сухим воздухом и выдыхаемым, насыщенным водяными парами. Сущность тепловлагообмена в дыхательном шланге при маятниковой схеме движения воздуха по нему и в лицевой части заключается в смешении части выдыхаемого воздуха с воздухом, поступающим из аппарата на вдох. В результате смешения снижается температура вдыхаемого воздуха и повышается его влагосодержание. С другой стороны, одновременно снижается влагосодержание воздуха, поступающего в регенеративный патрон, что благоприятно сказывается на его действии. Более интенсивно процесс обмена происходит в специальном тепло влагообменнике, в который помещена насадка из металлической сетки, фольги или стружки. Более эффективна насадка из гранулированного силикагеля, который сорбирует некоторое количество влаги из выдыхаемого воздуха, а затем десорбирует ее при последующем вдохе. Тепло влагообменник такого типа может быть применен и при круговой схеме циркуляции воздуха. Однако кондиционирующая способность такого тепло влагообменника ограничена из-за малого его объема. Увеличение же объема теплообменника недопустимо из-за роста вредного пространства воздухо-водной системы. Поэтому изыскиваются и другие способы оптимизации влажности вдыхаемого воздуха. К достоинствам КИП с химически связанным кислородом относятся простота конструкции, экономное расходование кислорода и особенно создание благоприятных микроклиматических условий для дыхания. При их применении исключается необходимость иметь в подразделении баллоно-компрессорное или криогенное хозяйство. Существенным недостатком таких КИП является отсутствие надежно конструкции индикатора степени отработки кислородосодержащего продукта, усугубляемое принципиальными трудностями его создания. Вместо индикатора респираторщик вынужден пользоваться часами для определения степени использования и момента окончания гарантированного времени защитного действия аппарата, которое устанавливается для средней физической нагрузки. Поскольку человек не может субъективно количественно оценить тяжесть выполняемой аварийно-спасательной работы, а она иногда может быть несколько выше средней, фактическое время защитного действия устанавливают на 20% выше гарантированного. Из соображений безопасности использовать указанный запас защитной способности не разрешается, в том числе и при легкой работе. Поэтому отсутствие индикатора обесценивает упомянутое достоинство данного способа резервирования кислорода — возможность экономного расходования его запаса. В качестве индикатора степени отработки кислородосодержащего продукта может быть использован малогабаритный газовый счетчик, установленный на ветви выдоха (или вдоха) воздуховодной системы. Принцип действия такого индикатора основывается на использовании закономерности газообмена человека, согласно которой выделение углекислого газа пропорционально легочной вентиляции. Однако у различных людей наблюдаются отклонения этого соотношения от среднего значения до 20%. С учетом погрешности самого счетчика погрешность определения степени отработки продукта может доходить до 25%. Перспективность применения такого индикатора нуждается в дальнейшем изучении, поскольку других методов индикации до настоящего времени не предложено. К недостаткам КИП с химически связанным кислородом относятся также невозможность осуществления длительных перерывов в работе, большее сопротивление дыханию, чем в аппаратах со сжатым кислородом, высокая стоимость эксплуатации. В СССР, предпринимались попытки создания для горноспасательной службы аппарата с химически связанным кислородом со временем защитного действия не менее 4 ч. Они завершились созданием опытных образцов дыхательный аппаратов РХ-1 и РТ-66, которые подтвердили техническую возможность решения этого вопроса. В обоих образцах были установлены индикаторы степени отработки кислородосодержащего продукта в виде малогабаритных анемометрических газовых счетчиков. Известна также модель аппарата с химически связанным кислородом "Кемокс" (США) с временем защитного действия 1 ч.

Известна мало распространенная группа КИП с химически связанным кислородом, которые основаны на его резервировании в твердых брикетах продолговатой цилиндрической формы, изготовленных на базе берталетовой соли. Брикеты получили название хлоратных свечей. Принцип их действия подобен таковому для брикетов пускового устройства 3 (рис 4.2). Кислород выделяется из брикета в результате реакции разложения бертолетовой соли, проходящей при температуре 350-400°С. Для запуска брикет имеет специальное зажигательное приспособление, после приведения в действие которого реакция идет с постоянной скоростью до полного исчерпания запаса кислорода. Указанный брикет заменяет всю кислородоподающую систему. Подача кислорода выбирается заведомо большей, чем максимальное потребление его человеком при тяжелой физической работе. Легочный автомат и байпас в противогазах подобного типа отсутствуют. Главным достоинством таких аппаратов являются простота и надежность кислородоподающеи системы, состоящей из единственного элемента — хлоратной свечи. Существенный недостаток — невозможность их использования во взрывоопасной среде. Кроме того, несмотря на значительный общий запас кислорода в хлоратной свече, в связи с неэкономным его расходованием удельное время защитного действия этих аппаратов ниже, чем аппаратов со сжатым кислородом. В России КИП с хлоратными свечами не применяют. За рубежом известна лишь одна модель аппарата подобного типа — изолирующий самоспасатель "Окси-15", выпускаемый фирмой "Драгерверк" (Германия). и имеющий время защитного действия 15 мин. В течение этого времени хлоратная свеча массой 0,42 кг выделяет в систему аппарата кислород с объемным расходом 4 л/мин. Поглощение углекислого газа осуществляется в регенеративном патроне с известковым сорбентом. Масса самоспасателя составляет 2,5 кг, а удельное время защитного действия равно 6 мин/кг. Помимо целого ряда положительных качеств, аппараты на химически связанном кислороде имеют ряд недостатков: отсутствие или несовершенство приборов, указывающих степень сработанности сорбента; отсутствие регулировки выделения кислорода; невозможность определить запас кислорода и времени работы в аппарате; высокая стоимость эксплуатации и невозможность осуществления длительных перерывов в работе. При увеличении дыхательной нагрузки возрастает сопротивление дыханию в результате спекания сорбента в процессе регенерации. Большой недостаток аппаратов на химически связанном кислороде является их пожароопасность, т. е. возможность загорания при механическом повреждении корпуса и высыпании кислородосодержащего вещества.

Респиратор BG-4 (Германия)

Аппарат BG-4 (рис. 4.19, табл. 4.11) является последователем легендарного респиратора BG-174 и, как его предшественник, имеет минимальное время защитного действия 4 часа. Благодаря избыточному давлению во всем дыхательном контуре аппарат BG-4 особенно пригоден для ведения длительных работ в токсичной атмосфере. Аппарат замкнутого цикла BG-4 фирмы "Drager" отличается не только превосходным комфортом дыхания. Избыточное давление в подмасочном пространстве обеспечивает дополнительную защиту от проникновения токсичных газов. Аппарат имеет сравнительно небольшой вес и снабжен эргономичной несущей рамой, ремнями с накладками и гибкими дыхательными шлангами. Он легко надевается и снимается даже в ограниченном пространстве. Электронный модуль информирует пользователя обо всех функциях устройства. Респиратор можно быстро разобрать без использования каких-либо инструментов. Основная область применения — длительные работы (до 4 ч). Он стандартно используется с электронным информационным модулем "Monitron" (рис. 4.20) информационный модуль обеспечивает подачу предупредительного сигнала, контроль и индикацию давления, прием полной информации о состоянии аппарата в процессе эксплуатации, особенно при ведении длительных работ. С его помощью большинство важных функций аппарата проверяется менее чем за 10 с.

Monitron" запускается автоматически сразу после открытия вентиля баллона. На подсвечиваемый дисплей в аналоговой и цифровой форме выводится информация о давлении в баллоне и продолжительности работы. При неисправности, некорректной работе или превышении предельного значения остаточного давления подаются сигналы тревоги — звуковой и световой (красный).

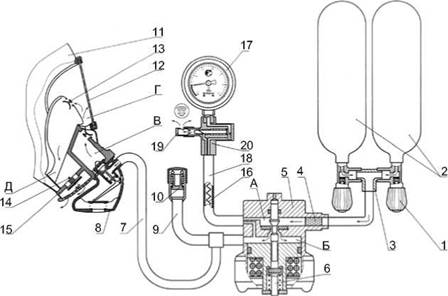

Вопрос № 2. Назначение, принцип работы, устройство дыхательных аппаратов, тактико- техническая характеристика. Дыхательным аппаратом со сжатым воздухом называется изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в баллонах по избыточном давлении в сжатом состоянии. Дыхательный аппарат работает по открытой, схеме дыхания, при которой на вдох воздух поступает из баллонов, а выдох производится в атмосферу. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом предназначены для защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и выполнении аварийно-спасательных работ. Воздухоподающая система обеспечивает работающему в аппарате пожарному импульсную подачу воздуха. Объем каждой порции воздуха зависит от частоты дыхания и величины разряжения на вдохе. Воздухоподающая система аппарата состоит их легочного автомата и редуктора, может быть одноступенчатой, безредукторной и двухступенчатой. Двухступенчатая воздухоподающая система может быть выполнена из одного конструкционного элемента, объединяющего редуктор и легочный автомат или раздельно. Дыхательные аппараты в зависимости от климатического исполнения подразделяются на дыхательные аппараты общего назначения, рассчитанные на применение при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, относительной влажности до 95% и специального назначения, рассчитанные на применение при температуре окружающей среды от -50 до +60°С, относительной влажности до 95%. Все дыхательные аппараты применяемые в пожарной охране России, должны соответствовать требованиям предъявляемым к ним НПБ 165-97 "Техника пожарная. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические требования и методы испытаний". Дыхательный аппарат должен быть работоспособным в режимах дыхания, характеризующихся выполнением нагрузок: от относительного покоя (легочная вентиляция 12,5 дм3/мин) до очень тяжелой работы (легочная вентиляция 85 дм3/мин), при температуре окружающей среды от -40 до +60°С, обеспечивать работоспособность после пребывания в среде с температурой 200°С в течение 60 с. Аппараты выпускаются фирмами изготовителями в различных вариантах исполнения. В комплект дыхательного аппарата входят: дыхательный аппарат; спасательное устройство (при его наличии); комплект ЗИП; эксплутационная документация на ДАСВ (руководство по эксплуатации и паспорт); эксплуатационная документация на баллон (руководство по эксплуатации и паспорт); инструкция по эксплуатации лицевой части. Общепринятым рабочим давлением в отечественных и зарубежных ДАСВ, является 29,4 МПа. Суммарная вместимость баллона (при легочной вентиляции 30 л/ мин), должна обеспечить условное время защитного действия (УВЗД) не менее 60 минут, а масса ДАСВ должна быть не более 16 кг при УВЗД 60 мин и не более 17,5 кг при УВЗД 120 мин. Состав аппарата В состав ДАСВ (рис. 5.1) обычно входят баллон (баллоны) с вентилем (вентилями); редуктор с предохранительным клапаном; лицевая часть с переговорным устройством и клапаном выдоха; легочный автомат с воздуховодным шлангом; манометр со шлангом высокого давления; звуковое сигнальное устройство; устройство дополнительной подачи воздуха (байпас) и подвесная система. В состав аппарата, входят: рама 1 или спинка с подвесной системой, состоящей из ремней плечевых, концевых и поясного, с пряжками для регулировки и фиксации дыхательного аппарата на теле человека, баллон с вентилем 2, редуктор с предохранительным клапаном 3, коллектор 4, разъем 5, легочный автомат 7 с воздуховодным шлангом 6, лицевая часть с переговорным устройством и клапаном выдоха 8, капилляр 9 с звуковым сигнальным устройством и манометр со шлангом высокого давления 10, устройство спасательное 11, проставка 12. В современных аппаратах кроме того применяются следующие устройства: перекрывное устройство магистрали манометра; спасательное устройство, подключаемое к дыхательному аппарату; штуцер для подключения спасательного устройства или устройства искусственной вентиляции легких; штуцер для быстрой дозаправки баллонов воздухом; предохранительное устройство, располагаемое на вентиле или баллоне для предотвращения повышения давления в баллоне выше 35,0 МПа, световые и вибрационные сигнальные устройства, аварийный редуктор, компьютер. В комплект дыхательного аппарата входят: дыхательный аппарат; спасательное устройство (при его наличии); комплект ЗИП; эксплуатационная документация на дыхательный аппарат (руководство по эксплуатации и паспорт); эксплуатационная документация на баллон руководство по эксплуатации и паспорт); инструкция по эксплуатации лицевой части.

Устройство дыхательного аппарата

Дыхательный аппарат выполнен по открытой схеме с выдохом в атмосферу и работает следующим образом: При открытии вентиля (вентилей) воздух под высоким давлением поступает из баллона (баллонов) в коллектор (при его наличии) и фильтр редуктора, в полость высокого давления А и после редуцирования в полость редуцированного давления Б. Редуктор поддерживает постоянное редуцированное давление в полости Б независимо от изменения давления на входе. В случае нарушения работы редуктора и повышения редуцированного давления срабатывает предохранительный клапан. Из полости редуктора воздух поступает по шлангу в легочный автомат аппарата и по шлангу через адаптер (при его наличии) в легочный автомат спасательного устройства. Легочный автомат обеспечивает поддержание заданного избыточного давления в полости Д. При вдохе воздух из полости Д легочного автомата подается в полость В маски . Воздух, обдувая стекло, препятствует его запотеванию. Далее через клапаны вдоха воздух поступает в полость Г для дыхания.

Принципиальная схема дыхательного аппарата ПТС "Базис"

Легочный автомат обеспечивает поддержание заданного избыточного давления в полости Д. При вдохе воздух из полости Д легочного автомата подается в полость В маски . Воздух, обдувая стекло , препятствует его запотеванию. Далее через клапаны вдоха воздух поступает в полость Г для дыхания. При выдохе клапаны вдоха закрываются, препятствуя попаданию выдыхаемого воздуха на стекло. Для выдоха воздуха в атмосферу открывается клапан выдоха , расположенный в клапанной коробке . Клапан выдоха с пружиной позволяет поддерживать в подмасочном пространстве заданное избыточное давление. Для контроля за запасом воздуха в баллоне воздух из полости высокого давления А поступает по капиллярной трубке высокого давления в манометр , а из полости низкого давления Б по шлангу к свистку сигнального устройства. При исчерпании рабочего запаса воздуха в баллоне включается свисток, предупреждающий звуковым сигналом о необходимости немедленного выхода в безопасную зону. Подвесная система Дыхательный аппарат в рабочем положении крепится на спине человека с помощью подвесной системы. Подвесная система является составной частью дыхательного аппарата. Подвесная система дыхательного аппарата — составная часть аппарата, состоящая из спинки, системы ремней (плечевыми и поясными) с пряжками для регулировки и фиксации дыхательного аппарата на теле человека. Она предотвращает воздействие на пожарного нагретой или охлажденной поверхности баллона. Подвесная система дыхательного аппарата состоит из пластиковой спинки , системы ремней: плечевых , концевых , закрепленных на спинке пряжками , поясного с быстроразъемной регулируемой пряжкой. Дыхательный аппарат должен быть выполнен таким образом, чтобы имелась возможность его надевание после включения, а также снятие и перемещение дыхательного аппарата без выключения из него при передвижении по тесным помещениям. Масса снаряженного дыхательного аппарата без вспомогательных устройств, применяющихся эпизодически, таких как спасательное уст- ройство, устройство искусственной вентиляции легких и др., должна быть не более 16,0 кг. Масса снаряженного дыхательного аппарата с условным ВЗД более 100 мин должна быть не более 17,5 кг. Приведенный центр массы дыхательного аппарата должен находиться не далее, чем в 30 мм от сагиттальной плоскости человека. Сагиттальная плоскость — условная линия, делящая симметрично тело человека продольно на правую и левую половину. Баллон предназначен для хранения рабочего запаса сжатого воздуха. Баллоны, входящие в состав дыхательного аппарата, выполняются в соответствии с НПБ 190-2000 "Техника пожарная. Баллоны для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний". Баллоны имеют цилиндрическую форму с полусферическими или полуэлептическими донышками (обечайками). Сферические баллоны применяются редко, не смотря на целый ряд их преимуществ, у сферических баллонов меньшая масса, так как они более прочные. В дыхательном аппарате с тремя сферическими емкостями удается снизить положение центра масс, относительно поясного ремня, поэтому совершать наклоны с таким аппаратом более удобно. В горловине нарезана коническая или метрическая резьба, по которой в баллон ввинчивается запорный вентиль. На цилиндрическое части баллона наносится надпись "ВОЗДУХ 29,4 МПа". Коллектор Коллектор предназначен для подсоединения двух баллонов аппаратов к редуктору. Он состоит из корпуса , в который вмонтированы штуцеры. Коллектор подсоединяется к вентилям баллонов при помощи муфт. Герметичность соединений обеспечивается: уплотнительными кольцами. Редуктор Редуктор в дыхательных аппаратах выполняет две функции: снижает высокое давление газа до промежуточной заданной величины и обеспечивает постоянную подачу воздуха и давления за редуктором в заданных пределах при значительном изменении давления в баллоне аппарата. Редуктор поршневой, уравновешенного типа предназначен для преобразования высокого давления воздуха в баллоне до постоянного редуцированного давления в диапазоне 0,7...0,85 МПа. Он состоит из корпуса с проушиной для крепления редуктора к раме аппарата, вставки с кольцами уплотнительными и , седла редукционного клапана, включающего корпус и вставку, редукционного клапана , на котором с помощью гайки и шайбы закреплен поршень с резиновым уплот-нительным кольцом, рабочих пружин и, гайки регулирующей, положение которой в корпусе фиксируется винтом. На корпус редуктора для предупреждения загрязнения надета облицовка. В корпусе редуктора имеется штуцер с кольцом уплотнительным и винтом для подсоединения капилляра, и штуцер для подсоединения разъема или шланга низкого давления. В корпус редуктора ввинчен штуцер с гайкой для подсоединения к вентилю баллона. В штуцере установлен фильтр, зафиксированный винтом. Герметичность соединения штуцера с корпусом обеспечивается кольцом уплотнительным. Герметичность соединения вентиля баллона с редуктором обеспечивается кольцом уплотнительным. В конструкции редуктора предусмотрен предохранительный клапан, который состоит из седла клапана , клапана , пружины, направляющей и контргайки, фиксирующей положение направляющей. Величина редуцированного давления должна сохраняться не менее 3-х лет с момента регулировки и проверки. Предохранительный клапан должен исключать поступление воздуха с высоким давлением к деталям, работающим при редуцированном давлении, при неисправности редуктора. Адаптер Адаптер предназначен для подсоединения к редуктору легочного автомата и спасательного устройства и состоит из тройника и разъема2, соединенных между собой шлангом, который зафиксирован на штуцерах колпачками. Герметичность соединения адаптера с редуктором обеспечивается кольцом уплотнительным. В корпус разъема ввинчена втулка, на которой смонтирован узел фиксации штуцера спасательного устройства, состоящий из обоймы, шариков, втулки, пружины, корпуса, кольца уплотнительного и клапана. Легочный автомат Легочный автомат является второй ступенью редуцирования дыхательного аппарата. Он предназначен для автоматической подачи воздуха для дыхания пользователя и поддержания избыточного давления в подмасочном пространстве. Легочные автоматы могут применять клапаны прямого (давление воздуха под клапан) и обратного (давление воздуха на клапан) действия. Легочный автомат состоит из корпуса с гайкой, седла клапана с уплотнительным кольцом и контргайкой, щитка, закрепленного винтом. В крышке установлен рычаг с пружинами, заодно с крышкой выполнен фиксатор. Крышка с корпусом легочного автомата и мембраной герметично соединены хомутом при помощи винта и гайки. Седло клапана состоит из рычага, закрепленного на оси, фланца, клапана, пружины и шайбы , зафиксированной стопорным кольцом. Спасательное устройство

В состав аппарата может входить спасательное устройство, состоящее из легочного автомата со шлангом низкого давления, лицевой части промышленного противогаза ШМП-1 ГОСТ 12.4.166 (рост 2) или панорамная маска. Соединения для подключения легочного автомата основной лицевой части (при его наличии) и спасательного устройства должны быть быстроразъемными (типа "евромуфта"). Соединения должны быть легкодоступны и не мешать в работе. Самопроизвольное отключение легочного автомата и спасательного устройства должно быть исключено. Свободные разъемы должны иметь защитные колпачки.

Лицевая часть Лицевая часть (маска) предназначена для защиты органов дыхания и зрения от воздействия токсичной и задымленной окружающей среды и соединения дыхательных путей человека с легочным автоматом. Маска состоит из корпуса со стеклом , закрепленном с помощью полуобойм винтами с гайками, переговорного устройства , закрепленного хомутом и клапанной коробкой , в которую ввинчивается легочный автомат. Клапанная коробка крепится к корпусу с помощью хомута с винтом. Герметичность соединения легочного автомата с клапанной коробкой обеспечивает уплотнительное кольцо. В клапанной коробке установлены клапан выдоха с диском жесткости , пружиной избыточного давления , седлом и крышкой . На голове маска крепится с помощью наголовника , состоящего из объединенных между собой лямок; лобной , двух височных и двух затылочных , соединенных с корпусом пряжками и . Подмасочник с клапанами вдоха , крепится к корпусу маски с помощью корпуса переговорного устройства и скобы , а к клапанной коробке — крышкой . Капилляр Капилляр служит для присоединения к редуктору сигнального устройства с манометром и состоит из двух штуцеров, соединенных впаянной в них спиральной трубкой высокого давления. Сигнальное устройство Сигнальное устройство это приспособление, предназначенное для подачи звукового сигнала работающему о том, что основной запас воздуха в дыхательном аппарате израсходован и остался только резервный запас. Для контроля за расходом сжатого воздуха при работе в дыхательных аппаратах применяются манометры, как стационарно расположенные на баллонах (АСВ-2), так и выносные укрепленные на плечевом ремне. Для сигнализации о снижении давления воздуха в баллонах аппарата до заданной величины служат указатели минимального давления. Принцип действия указателей основан на взаимодействии двух сил — силы давления воздуха в баллонах и противодействующей силы пружины. Указатель срабатывает, когда сила давления газа становится меньше силы пружины. В дыхательных аппаратах применяются указатели трех конструкций: штоковый, физиологический и звуковой.

|