ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Психологическая подготовка и психотерапия

Успех ортодонтического лечения зависит от контакта больного с родителями и врачом. Для достижения хорошего контакта следует устранить у ребенка чувства страха перед предстоящим лечением, внушать его необходимость, убедить в его пользе. Достигается это разъяснительной работой. Беседы с ребенком следует проводить в спокойном, уверенном тоне. Они должны способствовать взаимопониманию. Чтобы завоевать авторитет у пациента, нужно давать точные ответы на задаваемые им вопросы, разъяснять процесс лечения, его трудности и возможность достижения положительных результатов при хорошем контакте с врачом. Дети чувствуют искренность и доброжелательность взрослых и отвечают на них доверием. При знакомстве с пациентом выявляют его реакцию на приход к врачу. Обращают внимание на поведение ребенка. Расширенные зрачки, румянец или бледность кожи лица, потливость лба и рук, учащенное дыхание свидетельствуют о повышенной нервной возбудимости. Она проявляется также громким разговором, неестественным смехом, суетливостью. Перед началом лечения показана психологическая подготовка, (коллективная и индивидуальная), которую проводят от 1 ло 4 раз через 2 дня. Коллективная подготовка заключается и проведении беседы с детьми, их родителями, бабушками, дедушками и другими родственниками, которые принимают участие в воспитании детей. При беседе убеждают в необходимости устранения зубочелюстных аномалий, объясняют их влияние на развитие смежных органов и всего организма, демонстрируют слайды,фотоснимки, плакаты, свидетельствующие об эффективности лечения. Большое внимание уделяют борьбе с вреднымипривычками. Во время индивидуальных бесед учитываютповедение ребенка в коллективе, тип его нервной деятельности,возрастные особенности развития организма и психики. Задачипсихологической подготовки в любом возрасте состоят в выработке у пациента волевых усилий, которые помогут преодолеть вредные привычки и затруднения, связанные с пользованием ортодонтическими аппаратами Важно также укрепить в ребенке уверенность в своих силах и возможностях, повысить авторитет врача, родителей, родственников Если же ребенок ускользает из-под контроля, то он может бессознательно вынуть аппарат изо рта во время сна. Содержание беседы должно соответствовать возрасту пациента. Во время психологической подготовки к лечению не следует прибегать к тактике высмеивания, угроз, о чем следует информировать родителей Наказание ребенка не приносит желаемых результатов, так как вызывает у него раздражение, страх, гнев, отчужденность, скрытый или явный протест Применение лечебных средств желательно согласовывать с пациентом. Пользование ортодонтическими аппаратами развивает чувство ответственности, что благотворно отражается на воспитании черт характера. При лечении больных с вредными привычками одновременно с психотерапией применяют седативные средства С целью устранения бруксизмаэффективно самовнушение (аутосуггес-тия).При устойчивых вредных привычках эффективно внушение всостоянии гипнотического сна [Шелепин А С , 1951; Иванов Н В , 1959; Нападов М А., 1966; Окушко В П , 1975, идр.]. Гипноз применяют в комплексе с ортодонтическим лечением.С его помощью можно облегчить адаптацию больного кортодонтическим аппаратам и устранить неправильное глотание, привычное ротовое дыхание и другие нарушения функций [Окушко В П , 1965; Taatz H , 1968, и др ] При психологической подготовке пациентов в возрасте до 6 лет особое внимание уделяют разъяснению детям и их родителям сущности этапов лечения, важности сотрудничества с врачом, говорят о влиянии вредных привычек и нарушениях функций зубочелюстной системы на развитие организма В периоде сменного прикуса (6—12 лет) стремятся сделать пациента активным помощником в лечении Если до этого периода вредные привычки сосания, прикусывания губ, языка, различных предметов не были устранены, то возникает необходимость в применении гипнотерапии. Подростки в периоде активного формирования личности тяжело переживают непривлекательность своего внешнего вида обусловленную зубочелюстными аномалиями. Ортод оптическое лечение способствует изменению их внешнего вида и поведения в коллективе (R Frankel, J А. С. Dujzings и др). Психологическая подготовка в этом возрастном периоде даетхорошиерезультаты. При подготовке взрослых к ортодонтическому лечению следует разъяснить им, что неудобства, связанные с пользованием съемными или несъемными аппаратами временные. Особое внимание уделяют необходимости комплексного лечения Восстановление миодинамического равновесия в зубочелюстной системе в результате ортодонтического лечения способствует изменению выражения лица, в глазах появляются блеск, живость, в поведении — определенность, энергичность Дети становятся более организованными, внимательными, улучшаются показатели их учебы Ортодонтическое лечение обеспечивает психотерапевтический эффект, в связи с чем имеет социальное значение Психологическая подготовка, особенно подростков и взрослых, должна предшествовать началу ортодонтического или комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий и проводиться для уменьшения психических проявлений при имеющихся морфологических и функциональных нарушениях в зубочелюстно-лицевой области, для осознания больным необходимости лечения, преодоления трудностей, связанных с ним, и завершения лечения. Вопросы психотерапии в стоматологии стали освещать в литературе лишь в последние годы [Корытныи Д Л , Овруц-кий Г Д , 1976; Кульбеков КК., 1981; Малыгин Ю М , 1982, Гаврилов Е И , Щербаков А С., 1984; Нападов М А идр , 1984, Хацкевич Г А, 1985, и др ] Успех лечения во многом зависит от желания пациента сотрудничать с врачом В связи с этим необходимо создавать атмосферу доверия и положительных эмоций, а для этого врач должен иметь знания по деонтологии. Для уменьшения затрат рабочего времени врача целесообразно организовать регулярные часовые лекции — собеседования с первичными больными, направленными на лечение Во время таких встреч надо путем демонстрации слайдов и клинической документации убеждать в возможности устранения имеющихся нарушений, рассказывать о последствиях патологии, предстоящих врачебных манипуляциях и ощущениях пациента, о том, как пользоваться ортодонтическими аппаратами, о необходимости завершить лечение. Приразъяснительной психотерапевтической подготовке важно купировать чувство тревоги, нервозность В конце лекции не- обходимо побеседовать лично с каждым больным и дать полные ответы на вопросы. Ортодонтическое лечение не является неотложным, в связи с чем есть время продумать возможности лечения, регулярного пользования аппаратами, прихода к врачу для их коррекции и лишь после этого осознать необходимость в этом виде помощи. При выборе методов и способов лечения следует учитывать особенности личности каждого пациента, психофизические и поведенческие реакции, тип центральной нервной системы. По данным Т. И. Коваленко, 57,2±1,4% взрослых не завершают лечения. Причины его прекращения — невозможность регулярно пользоваться аппаратами и посещать врача в связи с занятостью на работе, профессиональными особенностями (преподаватель, актер и др.), семейными обязанностями. Если лечение прервано, то в состоянии зубочелюстной системы наступает дисгармония, приводящая к рецидиву аномалии. В таких случаях рабочее время стоматолога, зубного техника и другого медицинского персонала оказывается затраченным неэффективно, расход материалов приносит убыток. Не все взрослые, нуждающиеся в оказании ортодонтической помощи, соглашаются пользоваться специальными внутриро-товыми аппаратами, особенно несъемными, в течение необходимого, нередко длительного времени. Они предпочитают съемные аппараты, которые можно легко удалить из полости рта, чтобы не испытывать стеснения при общении с окружающими, разговоре, приеме пищи. На всех этапах лечения следует избегать неприятных манипуляций. Воздействия на пациента могут быть различными: разъяснение, убеждение, успокоение, одобрение, премедикация, обезболивание. В случаях заболеваний нервной ситсемы лечение может быть начато после консультации психоневролога и его разрешения на лечение. Миотерапия Упражнения для мышц, окружающих зубные ряды, применяют уже с начала XIX в., но как метод ортодонтической профилактики и лечения они были предложены Rogers в 1917 г. и нашли дальнейшее развитие в работах В. Ю. Курляндского (1957), А. И. Бетельмана (1965), Е. И. Гаврилова и Г. А. Туробовой (1965), Ф. Я. Хорошилкиной (1965), М. А. Нападова (1967), R. Frankel (1960), J. А. С. Dujzings (1960) и др. Функция мышц, окружающих зубные ряды, способствует нормальному развитию прикуса или нарушает его. С помощью специальной гимнастики достигают восстановления функции мышц и предупреждают развитие аномалий прикуса.

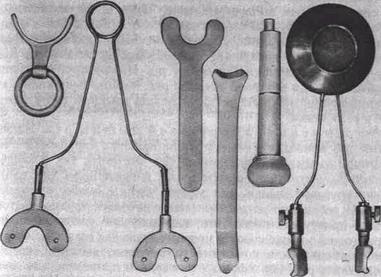

19.1. Набор приспособлений для лечебной гимнастики. Принцип лечения заключается в тренировке мышц, которая способствует нормализации функции мышц — синергистов и антагонистов. Лечебная гимнастика может быть самостоятельным методом терапии, может предшествовать ортодонтическо-му лечению, сочетаться с ним или применяться после его окончания для закрепления достигнутых результатов и предупреждения рецидивов. Гимнастикой можно достигнуть положительных результатов при лечении аномалий у детей в периоде сформировавшегося временного прикуса. Для такого лечения наиболее подходит возраст от 4 до 7 лет, когда ребенок может понять, что от него требуется, и выполнять упражнения. Эффект лечения зависит от степени выраженности морфологических и функциональных нарушений, а также от терпения больного, его настойчивости и от контроля за тщательностью выполнения упражнений. Упражнения следует выбирать с учетом возраста ребенка. Они должны быть не слишком трудными, понятными; желательно превращать их в увлекательную игру. Дети могут заниматься гимнастикой как индивидуально, так и коллективно (в детских садах, школах). Контроль за выполнением упражнений возлагается на родителей или воспитателей и медицинский персонал. Как самостоятельный метод лечения гимнастика может дать хорошие результаты при протрузии верхних резцов и нейтральном соотношении боковых зубов. 20* 611 Гимнастические упражнения назначают без аппаратов или со специальными аппаратами (рис. 19.1). К так называемым лабиальным аппаратам относят амортизатор Роджерса и Шане, пластинку-диск Фриеля, стабилизатор Ноя, активатор Дасса, интрабуккальные аппараты — вестибулярные пластинки Кра-уса, Хотца, Шварца, Шонхера и др. Имеются специальные упражнения для круговой мышцы рта, мышц, выдвигающих и поднимающих нижнюю челюсть, мышц языка, а также мышц плечевого пояса. Упражнения для круговой мышцы рта. Несмыкание губ приводит к ряду функциональных нарушений с неблагоприятными последствиями как местного, так и общего характера, поэтому гимнастическим упражнениям для тренировки круговой мышцы рта следует уделять особое внимание. Отучить ребенка от ротового дыхания довольно трудно. К этому нужно приступать после того, как получено заключение отоларинголога о проходимости носовых ходов для воздушной струи. Чтобы убедиться в возможности носового дыхания, следует предложить ребенку набрать в рот воды и проверить, как долго он может держать ее, не проглатывая и не размыкая губ. При затрудненном носовом дыхании ребенок размыкает губы через 20—40 с. Можно приложить к ноздре кусочек ваты или полоску папиросной бумаги. Во время вдоха и прохождения воздушной струи через нос они прижимаются к ноздре, во время выдоха — отдаляются. Определить возможность носового дыхания можно также с помощью зеркала, поднесенного к носу. Оно запотевает при выдохе. Следует диагностировать возможность прохождения воздушной струи через правый и левый носовые ходы. Эти приемы позволяют наметить лечебные мероприятия и устано» вить, достаточно ли для самоустранения нарушений прикуса применить лечебную гимнастику или необходимы и другие методы лечения. Иногда наблюдается гипертонус мышц, вплетающихся в круговую мышцу рта и имеющих радиальное направление. Это вызывает обнажение внутренней поверхности губ. Они кажутся массивными, ротовая щель удлиняется, верхняя губа приподнимается и как бы укорачивается. При таких нарушениях назначают следующие упражнения. Ребенок смыкает губы и надувает щеки, после чего прижимает к щекам кулаки и медленно выдавливает воздух через сжатые губы. Надувание воздуха под верхнюю губу рекомендуют при протрузии верхних передних зубов. Для развития круговой мышцы рта можно свистеть, дуть на легко перемещающийся предмет, например подвешенный кусок ваты, перышко и т. п. Рекомендуют также прокладывать между губами сложенную вдвое полоску бумаги и сжимать губы. Бумагу удерживают губами 30—50 мин при выполнении домаш- них заданий или в то время, когда ребенок смотрит телевизор. Упражнение выполняют ежедневно. Из упражнений с сопротивлением чаще применяют следующие. Ребенок закладывает согнутые мизинцы в углы рта и слегка растягивает их, сжимая губы и следя за тем, чтобы они не выворачивались. Упражнение с межгубным диском Фриэля. Диск помещают между губами и удерживают ими сначала в течение 1 мин, а затем 3—5 мин. Упражнение с активатором Дасса. Активатор изготавливают из ортодонтической проволоки диаметром 1—1,2 мм и пластмассы. Отрезок проволоки длиной 25 см в середине изгибают в виде кольца, а на концах в виде треугольников перпендикулярно к плоскости кольца. Из самотвердеющей пластмассы моделируют площадки по форме губ. Ребенок удерживает активатор губами, оттягивая его большим пальцем за кольцо. Упражнение делают 2 раза в день по 5—20 раз. Действие амортизатора Роджерса основано на том же принципе. Он представляет собой роторасширитель, на который надевают резиновое кольцо. Сила сокращения круговой мышцы рта должна преодолевать силу сокращения резинового кольца. Упражнение с пластинкой из пластмассы. Ребенок зажимает губами край пластинки толщиной 1—2 мм и удерживает ее в горизонтальном положении. На пластинку накладывают какой-либо груз. Увеличение груза вызывает усиление сжатия губ. Упражнение с ватными валиками. Это упражнение относится к числу логопедических. Небольшие ватные валики закладывают в область переходной складки преддверия полости рта по обе стороны от уздечки верхней губы. Ребенок должен сомкнуть губы и произнести несколько фраз, содержащих губные звуки («б», «м», «п»), для чего требуется смыкание губ. В течение дня упражнение надо повторять неоднократно. Упражнение с пуговицами. Две пуговицы диаметром 25— 30 мм соединяют шнурком и располагают на расстоянии 15—18 см друг от друга. Одну пуговицу ребенок захватывает губами, а другую берет правой рукой и натягивает шнур. Такое упражнение делают 2— 3 раза в день, повторяя его 10 раз. Упражнение с вестибулярной пластинкой. С целью ортодонтического лечения дети вкладывают вестибулярную пластинку в рот на время сна. Днем пластинкой пользуются лишь при выполнении гимнастических упражнений. Цель упражнений — тренировка круговой мышцы рта, нормализация дыхания, исправление положения языка, нижней челюсти, шейного отдела позвоночника и головы. Вестибулярную пластинку вкладывают в преддверие полости рта, большим пальцем правой руки ее вытягивают вперед за кольцо и удерживают сжатыми губами. Упражнение выполняют 2 раза в день по 5—15 раз. Упражнение с металлическим диском. Упражнение показано при вредной привычке сосания, особенно большого пальца, нарушенной осанке, ротовом дыхании, дистальном прикусе. J. А. С. DuyzingspeKOMeHAyeT во вpeNЯ выполнения гимнастических упражненийпользоваться серебряной монетой. Можно использовать также металлическийдиск диаметром 2,5—3 см, толщиной 1,5 мм и массой около 6,5 г. Дляисправления осанки ребенок во время выполнения упражнения становится вплотную к углу, прикасаясь к нему пятками, ягодицамии лопатками; при этом взгляд должен быть направлен горизонтально вперед. Втаком положении ребенок сжимает губами металлическийдиск. Смыкание губ обусловливает носовое дыхание, способствует выдвижениюнижней челюсти вперед, тренировке мышц околоротовой области, а также шейных и грудных мышц и изменению объема грудной клетки. Зажатый губами диск должен быть расположен горизонтально.Если ребенок не может удержать его в таком положении, то лечебная гимнастика неэффективна. Надо следить, чтобы диск был зажат только губами, а не зубами. Контролем может служить давление пальцем на диск снаружи и ощущение прикосновения к вестибулярной поверхности резцов при сомкнутых губах. В таком положении ребенок должен стоять от 30 с до 2 мин, т. е. до появления чувства утомления. Упражнения для мышц, выдвигающих нижнюю челюсть, рекомендуются при лечении дистального прикуса. Выполняют их сидяили стоя. Нижнюю челюсть медленно выдвигают вперед до тех пор, пока режущие края нижних резцов не установятся впереди верхних. В таком положении нижнюю челюсть удерживают 10 с, а затем медленно устанавливают в исходном положении. То же упражнение выполняют с поворотом головы сначала вправо, а затем влево. После освоения упражнения нижнюю челюсть удерживают в выдвинутом положении как можно дольше и упражнение повторяют до 10 раз. Нагрузка увеличивается при выполнении упражнения стоя, когда голову слегка запрокидывают,ноги ставят на ширину плеч, руки отводят назад, нижнюю челюсть медленно выдвигают вперед до тех пор, пока нижние резцы не установятся впереди верхних. Упражнениядля мышц, поднимающих нижнюю челюсть. Одно из них — сжатие зубов а центральной окклюзии. Ребенок сжимает и разжимает зубы. Сила сокращения мышц контролируется пальцами, приложенными к щекам в области жевательных мышц у переднего края ветвей нижней челюсти. То же упражнение можно выполнять с сопротивлением. Для этого ребенок располагает указательный и средний пальцы правой руки на нижних передних зубах и, поднимая нижнюю челюсть, оказывает противодействие давлением пальцев при нарастающем сокращении жевательных мышц. Упражнение «прикус ывание палочк и». На деревянную палочку надевают резиновую трубку, прокладывают ее между боковыми зубами и удерживают в таком положении. Больной сжимает и разжимает зубы, постепенно перемещая палочку по зубному ряду. Упражнения для исправления аномалий положения зубов. Для исправления небного наклона верхних передних зубов в периоде их прорезывания рекомендуется несколько упражнений. 1. Давление на зубы кончиком языка в течение 3—5 мин, затем пауза. 2. Прикусывание нижней губы верхними зубами в течение 2—3 мин. Это упражнение следует рекомендовать с осторожностью, чтобы в дальнейшем не выработалась вредная привычка. Необходим строгий контроль за выполнением этого упражнения и прекращением его после достижения нормального резцового перекрытия. 3. Комплексы гимнастических упражнений для устранения разновидностей мезиального прикуса, рекомендованные Е. И. Гаври-ловым и Г. А. Туробовой. Их выполняют 2 раза в день по 8—10 мин. Начинают с ходьбы на месте в течение 2 мин. Затем следуют упражнения, нормализующие носовое дыхание и положение передних зубов, в том числе захватывание нижней губы верхними зубами и упражнения со шпателем, которые выполняют в течение 1—4 мин под контролем и при участии воспитателя или медицинского работника. Между зубными рядами помещают шпатель. Ребенок должен прикусить его так, чтобы оказывать давление на режущие края наклоненных орально верхних зубов и способствовать их отклонению в вестибулярном направлении, а нижних резцов — в язычном. Следующее упражнение — закрывание рта с перемещением нижней челюсти назад. Ребенок открывает рот и медленно закрывает его, смещая нижнюю челюсть назад и устанавливая передние зубы в краевом смыкании. Нижнюю челюсть удерживают в этом положении 4—8 с, после чего следует пауза 2—3 с. Упражнение повторяют 2—3 раза в день по 3—4 раза. Затем ребенок отодвигает нижнюю челюсть назад, одновременно перемещая кончик языка вверх и назад, открывает рот, поднимает кончик языка вверх и смещает его кзади. При медленном закрывании рта перемещает нижнюю челюсть назад и устанавливает передние зубы в краевом смыкании. Челюсть удерживают в таком положении 5—8 с, затем следует пауза. Упражнение выполняют в течение 1—1,5 мин. Описанный комплекс упражнений нужно делать 2 раза в день по 8—10 мин. При устранении мезиального прикуса, сопровождающегося выдвижением нижней челюсти, лечебную гимнастику следует сочетать с сошлифовыванием нестершихся бугров временных зубов, назначением шапочки с подбородочной пращой и внеротовой резиновой тягой и разобщением прикуса в переднем участке при помощи ортодонти-ческих приспособлений. Упражнения для нормализации функции языка. Гимнастические упражнения для языка рекомендуют после хирургического рассечения его укороченной уздечки, а также для устранения вредных привычек сосания пальцев и различных предметов, нормализации неправильного глотания и произношения звуков. При полуоткрытом рте ребенок облизывает верхнюю и нижнюю губы, проводит языком от одного угла рта к другому, делает попытки достать языком перегородку носа, подбородок. Кроме того, проводит кончиком языка по небной и язычной, а затем по вестибулярной поверхности зубов и как бы пересчитывает их, проглаживает твердое и частично мягкое небо по средней линии, начиная от передних зубов, щелкает языком, для чего присасывает язык при сомкнутых губах к твердому небу и медленно открывает рот; упирается кончиком языка то в одну щеку, то в другую. Каждое упражнение делают ежедневно от 3 до 10 раз Кроме перечисленных, рекомендуются упражнения для тренировки мышц переднего, среднего и заднего участков языка Упражнения для мышц переднего участка языка. 1 На кончик языка накладывают резиновое кольцо диаметром 5— 8 мм (можно нарезать такие кольца шириной 2 мм из резиновой детали пипетки). Ребенок поднимает язык кверху и прижимает его к переднему участку твердого неба в области небных складок, зубы сжимает, губы не смыкает Рекомендуют проглотить слюну, не изменяя положения кончика языка и резинового кольца. Если язык находится между зубными рядами, то упражнение выполняется неправильно Следует терпеливо разъяснить ребенку задачу упражнения и достигнуть правильного положения языка. Упражнение повторяют в первый день 5—6 раз, на второй — 2 раза (утром и вечером) по 5—6 раз, в последующие — 3 раза в день по 10—12 раз. 2 То же резиновое кольцо пациент прижимает кончиком языка к переднему участку неба в области небных складок Зубы и губы сжимает, кольцо удерживает в течение 5 мин В последующие дни время выполнения упражнения увеличивают до 10 мин 3 Положение языка и резинового кольца то же Зубы сомкнуты. Больного обучают проглатыванию слюны с несомкнутыми губами Упражнение выполняют 3 раза в день по 10 мин 4 Цоканье языком — подражание звуку ударов копыт лошади. Выполняют 50—60 раз После освоения этих упражнений приступают к тренировке мышц среднего участка языка Упражнения для мышц среднего участка языка Наязык накладывают два резиновых кольца, одно на кончик, другое на середину Ребенок поднимает язык вверх и прижимает к своду неба, зубы сжимает, губы смыкает не полностью Не изменяя положения языка, трижды проглатывает слюну Напряжение жевательных мышц можно проконтролировать пальпацией, приложив пальцы к щекам При неправильном глотании жевательные мышцы не напрягаются Упражнения для мышц заднего участка языка. 1) зевание, 2) полоскание горла водой, что способствует расслаблению мышц и их массажу Нормализация функции мышц языка предупреждает развитие зубочелюстных аномалий и способствует устойчивости достигнутых результатов лечения. В сочетании с лечебной гимнастикой применяют массаж Посредством массажа области альвеолярного отростка и неправильно расположенных зубов можно установить их в зубном ряду при наличии соответствующего места Регулярный массаж свода неба и давление на альвеолярный отросток и боковые зубы большими пальцами рук способствуют росту верхней челюсти, расширению ее зубного ряда и апикального базиса Массаж альвеолярного отростка в области рете-нированных зубов стимулирует их прорезывание Массаж губ. 1. Вытягивают нижнюю губу и охватывают ею верхнюю. 2 Оттягивают нижнюю губу книзу так, чтобы получился хлопающий звук. Упражнение выполняют 3 раза в день, повторяя его 20—25 раз. 3 Оттягивают верхнюю губу После освоения упражнений для губ громко произносят слова, содержащие звук «с», особенно при нечетком произношении шипящих звуков речи. Слова повторяют 10 раз в день. Массаж лица, шеи, груди в сочетании с лечебной гимнастикой облегчает исправление положения головы и осанки. Ортодонтическое лечение нередко сочетают с физиотерапевтическим. Перемещение зубов облегчается после вакуум-терапии (В. И. Кулаженко, Э. И. Пушкарь и др.). Лечебная гимнастика и массаж для устранения нарушенной осанки. Деформации опорно-двигательного аппарата с учетом причин, их вызвавших, делят на следующие группы: 1) врожденные; 2) возникшие в связи с паралитическими изменениями в мышцах; 3) обусловленные неблагоприятной статической нагрузкой, 4) взаимосвязанные с хроническими дегенеративными процессами в суставах; 5) являющиеся следствием инфекционных заболеваний Большинство деформаций вызывается не одной, а несколькими причинами. Профилактика деформаций и устранение нефиксированных изменений позвоночника и конечностей путем лечебной гимнастики в начальном периоде заболевания имеет большое значение для предупреждения неблагоприятных последствий их формирования. В результате длительного неправильного положения тела в мышечно-связочно-сухожильном аппарате могут возникнуть нарушения. Имеется взаимосвязь между привычным неправильным установлением туловища, плечевого пояса, деформациями позвоночника и аномалиями прикуса. Устранение дефектов осанки необходимо для предупреждения развития стойких изменений, общего улучшения здоровья Детей, подростков и взрослых. Оно достигается сравнительно простыми, а при деформациях позвоночника сложными терапевтическими мероприятиями. Для их проведения больных направляют к ортопеду. Система йоги — система лечебной гимнастики, правильного питания, очищения тела путем ежедневного купания, воспитания самодисциплины, умения владеть собой. Эта систе- ма зарекомендовала себя на протяжении тысячелетии, но мало применялась в ортодонтической практике. Детям, подросткам и взрослым использование йоги показано в сочетании с ор-тодонтическим лечением, особенно при синуситах, бронхиальной астме, нарушениях дыхания, глотания, пищеварения. Ежедневные занятия йогой по 15—20 мин через 4—6 нед приводят к нормализации дыхания, смыканию губ, нормализации положения языка в покое, что значительно облегчает и ускоряет ортодонтическое лечение, особенно при резко выраженных аномалиях прикуса. В периодах активного роста челюстей таких больных лечат с помощью функционально-действующих ортодонтических аппаратов. Пранаямами называются специальные дыхательные упражнения. Существуют различные виды пранаям Хотя выполняются они по-разному, в большинстве пранаям различают три фазы дыхательного цикла- речаку — вдох, пураку — выдох, кумб-хаку — задержку дыхания. К П. Бутейко предложил методику лечебной гимнастики — сочетание тренирующих физических нагрузок и специальных дыхательных упражнений, увеличивающих длительность задерживания дыхания на выдохе путем волевого ограничения легочной вентиляции. Нормальное дыхание характеризуется последовательностью: вдох, выдох, пауза. Время каждой фазы индивидуально, регулируется реактивностью организма. Важно количество воздуха, прошедшего через легкие за 1 мин, т е. какова вентиляция легких. Основа методики — уменьшение каждого вдоха, амплитуды дыхания, экскурсии грудной клетки Дыхание должно стать невидимым: пауза — основная фаза дыхания — отдых. Человек должен урежать вдохи и уменьшать объем вдыхаемого воздуха. Ослабление функции дыхания заключается в его замедлении и поверхностности. Следует стремиться к максимальной паузе Ее длительность — показатель количества углекислоты в организме Урежению дыхания способствуют сдавление грудной клетки, сон при положении на животе, лечебное голодание Лечебное голодание повышает уровень углекислоты в организме, а организм задерживает ее для синтеза. Волевое сдерживание дыхания как метод лечения особенно показано при бронхиальной астме в начальном периоде заболевания. При выраженном заболевании применение этой методики способствует уменьшению силы и тяжести приступов удушья и сокращению количества употребляемых медикаментозных средств. Однако лечение следует начинать лишь после обследования больного, уточнения диагноза, а также психологической подготовки путем беседы с пациентом, объяснения сущности методики. Занятия по Бутейко успешно сочетают с ортодонтическим лечением Физио- и рефлексотерапия Для ускорения ортодонтического лечения в последние годы стали применять ряд методов воздействия на кожу, мышцы, нервы, слизистую оболочку альвеолярных отростков, а также костную ткань. Метод очагового дозированного вакуума. Как метод воздействия на слизистую оболочку и костную ткань он разработан под руководством В И. Кулаженко (1967). Вакуум-разрежение, равное 40 мм рт. ст., создают в области корней перемещаемых зубов. Курс лечения состоит из 8—10 процедур, проводимых ежедневно по мере рассасывания гематом. При этом протеоли-тические ферменты, высвободившиеся из тканевых структур в зоне гематомы, ускоряют репаративные процессы, что способствует сокращению длительности лечения. По данным Т. И. Коваленко (1985), после вакуум-стимуляции ортодонтическое перемещение зубов у взрослых достоверно ускоряется в 1,3—1,5 раза. Ультрафонофорез. Ультрафонофорез 10% раствора хлорида кальция по методу Мироновой и Ткач в сочетании с вакуум-терапией, которые Т И. Коваленко (1985) применяла при заболеваниях краевого пародонта, способствуют уменьшению или исчезновению воспалительных явлений и подвижности зубов через 1 мес после курса физиотерапии. Л В Сорокина (1974) с успехом использовала этот метод для сокращения периода ретенции результатов ортодонтического лечения. Аномалии прикуса у детей взаимосвязаны с функциональными отклонениями в деятельности мышц, окружающих зубные ряды. Нормализация функции мышц челюстно-лицевой области позволяет сократить сроки лечения и достигнуть устойчивых результатов. Повышение мышечной силы происходит в результате многократных сокращений мышц, приводящих к увеличению их массы за счет утолщения их волокон. Напряжение мышц можно вызвать при использовании электрических раздражителей. Их утомление наступает позже, чем торможение в нервных центрах. При электростимуляции прирост мышечной массы наступает быстрее, чем при обычной тренировке. Электростимуляция. Метод электростимуляции применяют в стоматологии при лечении атрофии мышц в челюстно-лицевой области, в том числе возникающих в результате длительной иммобилизации челюстей после их перелома, костно-пластических операций, миопатических парезов и параличей Н А Плотникова рекомендует применять метод электростимуляции в клинике ортодонтии. В работе представлены результаты лечения 52 детей с прогнатическим прикусом в возрасте 7—12 лет. Лечение проводилось с помощью ортодонтических аппаратов и электростимуляции по разработанной схеме. Для стимулирования прорезывания ретенированных зубов применение препаратов гиалуронидазного действия ограничено в связи с возможностью возникновения выраженных аллергических реакций. Проводится поиск новых, более эффективных методов лечения. В отношении зубов млекопитающих установлено, что низкий уровень регуляции замыкается на пульпе зуба, а высший — на уровне центральной нервной системы [Окушко В. Р., 1984] Это послужило предпосылкой для изучения в эксперименте и клинике влияния на прорезывание зубов раздражении электротоком и введение некоторых вегетотропных препаратов. В. В. Галенко (1986) доказала, что скорость прорезывания зубов может регулироваться введением вегетотропных препаратов. Средства, возбуждающие вегетативную нервную систему, ускоряют прорезывание зубов, а тормозящие ее замедляют этот процесс Стимуляция катодом порогового тока силой 3 мкА ускоряет прорезывание зубов на 36,7%, а стимуляция анодом замедляет этот процесс на 36,7%. Катод и анод сверхпорогового тока угнетают прорезывание зубов на 22,4 и 53,1% соответственно. Клиническое применение способов ускорения прорезывания задержавшихся зубов с использованием электростимуляции и электрофореза адреналина повышает эффективность лечения данной патологии по сравнению с аппаратурным методом в среднем в 2 раза и сокращает продолжительность лечения более чем в 3 раза. Способ ускорения прорезывания задержавшихся зубов гальваническим током заключается в пропускании постоянного электрического тока через ткани альвеолярного отростка, в котором находятся ретенированные зубы. Плотность тока составляет 0,1— 0,2 мА/см2, длительность воздействия 15—20 мин; процедуры проводят ежедневно в течение 15—20 дней В. В Галенко рекомендует использовать импульсный однотактный волновой ток частотой 50 Гц. Период посылок составляет 8±1,4 с. Время воздействия 10—15 мин, сеансы ежедневно в течение 15—20 дней. При электрофорезе адреналина прокладку под активный электрод смачивают 0,1% раствором адреналина; в остальном методика электрофореза не отличается от методики гальванизации. Электростимуляцию тканей в области непрорезавшегося зуба гальваническим или импульсным током следует проводить при лечении больных с ретенцией зубов 1—11 степени, обусловленной наличием сверхкомплектных зубов При незаконченном формировании корней комплектных и сверхкомплектных зубов хирургическое удаление последних не показано. Ускорение прорезывания ретенированных зубов с помощью электрофореза адреналина рекомендуется при лечении пациентов старше 12 лет с ретенцией зубов I—III степени, а также в случае безусловного применения электростимуляции. Перечисленные методики лечения не сложны, доступны для выполнения в стоматологической поликлинике при наличии физиотерапевтического кабинета. Дети легко переносят лечение, осложнений не наблюдается. Терапевтическая эффективность этих методик и сокращение сроков лечения позволяют рекомендовать электростимуляцию и электрофорез адреналина в области непрорезавшихся зубов для лечения при задержке их прорезывания. Рефлексотерапия. При нарушенном дыхании, несмыкании губ следует устранить ротовое дыхание и ряд сопутствующих заболеваний различными способами рефлексотерапии, в том числе биоэлектростимуляцией. Клинические наблюдения свидетельствуют об эффективности рефлексотерапии при лечении больных с заболеваниями нервной системы [Мачерет Е. Л., Самосюк И. 3., 1990; Ко-дола Н. А., Бургонский В Г., 1989, и др.], желудка и кишечника. Многочисленные исследования и клинические наблюдения показали, что иглотерапия нормализует деятельность сердца, регулирует температуру тела, давление и дыхание, прекращает судороги, улучшает функцию желез внутренней секреции. Этот метод особенно показан при ортодонтическом лечении глубокого прикуса, тесного расположения зубов и наличии болезней пародонта. В результате лечения усиливаются репаратив-ные процессы в пародонте, наблюдается положительное воздействие на иммунный статус больного. Если заболевание пародонта и способы лечения взрослых описаны в большей степени [Евдокимов А. И., 1967; Данилевский Н. Ф., 1978; Иванов В. С, 1981, и др.], то лечение этих заболеваний при зубочелюстно-лицевых аномалиях у детей освещено недостаточно [Виноградова Т. Ф., 1989; Максимова О. П , 1989, ВинниченкоА. В., 1989; Жилина Н. А., 1990, и др.]. Считают, что в стоматологии использование рефлексотерапии ограничено из-за длительного лечения и технических трудностей. Этим вопросам посвящены работы В. Ф. Рудько (1981), Н.А Кодолы и В Г Бургонского (1989), Г Б Банчен-ко (1981), Г С Куклина (1984). Рефлексотерапия включает воздействие на организм пациента различных факторов аку-, электро- и лазеропунктуры, различных видов массажа (точечный, гидромассаж, вакуумный и вибровакуумный), бальнео-и светолечения Хирургическое лечение При резко выраженных деформациях или аномалиях развития зубных дуг, челюстей и нарушениях прикуса не всегда можно вылечить больного только ортодонтическими методами. В этих случаях хирургический метод может быть вспомогательным или ведущим, позволяющим достигнуть устойчивых результатов. Хирургические мероприятия заключаются в: 1) пластике укороченной уздечки языка; 2) перемещении места прикрепления уздечки губы (верхней или нижней); 3) пластике в области тяжей слизистой оболочки и углублении преддверия полости рта; 4) выравнивании супраментальной кожной складки; 5) обнажении коронки ретенированного зуба; 6) одномоментном повороте зуба вокруг оси; 7) реплантации или трансплантации зуба; 8) удалении отдельных зубов; 9) компактостеотомии. В руководстве изложены в основном показания к хирургическому лечению, техника их проведения шире освещена в специальной литературе. Пластика укороченной уздечки языка. Ограничение подвижности языка в результате укорочения его уздечки или прикрепления близко к его кончику нередко является причиной аномалии прикуса. Ограничение подвижности языка затрудняет сосательные движения у детей грудного возраста. Матери отмечают, что во время сосания такие дети щелкают языком, быстро утомляются, не высасывают достаточное количество молока, ведут себя неспокойно. Это вынуждает некоторых матерей прибегать к искусственному вскармливанию ребенка. Недостаточная подвижность языка может нарушить процесс глотания и произношение звуков. Под влиянием механического препятствия в виде укороченной уздечки языка в процессе речи возникают его атипичные движения. По форме и плотности уздечки языка, а также особенностям соединения ее волокон с мышцами языка различают пять видов уздечек, ограничивающих подвижность языка [Хорошилки-наФ.Я., 1965]. К первому виду относят тонкие, почти прозрачные уздечки, нормально прикрепленные к языку, но ограничивающие его подвижность в связи с незначительной протяженностью. Второй вид — также тонкие, полупрозрачные уздечки, но прикрепленные близко к кончику и имеющие незначительную протяженность. При поднятии кончика языка в центре его образуется желобок. Уздечки третьего вида представляют собой плотный, короткий тяж, прикрепленный близко к кончику языка. При выдвижении языка в результате натяжения уздечки кончик его подворачивается, а спинка выбухает. 06-лизывание верхней губы затруднено, а иногда невозможно. При пальпаторном исследовании такой уздечки выявляют, что ограничение подвижности языка обусловлено фиксацией его кончика соединительнотканным тяжем. Под тяжем, имеющим форму шнура, располагается тонкая дупликатура слизистой оболочки. Уздечки четвертого вида характеризуются тем, что их тяж выделяется, но сращен с мышцами языка. Такие уздечки нередко наблюдаются у детей при врожденной расщелине губы и неба. Уздечки пятого вида отличаются тем, что тяж малозаметен, его волокна переплетаются с мышцами языка и ограничивают его подвижность. Укороченная уздечка языка выявляется иногда у родителей или близких родственников детей, что можно считать семейной особенностью. При этом и аномалии прикуса бывают аналогичными. Произношение букв «р», «л», «с», а также шипящих при укороченной уздечке обычно нарушено. При укороченной уздечке языка возникают различные варианты приспособления ребенка к данной аномалии, характеризующиеся определенными видами движений языка, его про-кладыванием между зубными рядами во время функции и в состоянии покоя. Эти варианты приспособления обусловливают возникновение типичных аномалий прикуса. При нормальной уздечке в состоянии физиологического покоя кончик языка прилегает к небной поверхности верхних передних зубов При укороченной уздечке язык поднимается недостаточно, вследствие чего не оказывает нужного давления на верхний зубной ряд, не противостоит давлению мышц губ и щек. Под воздействием губы верхние резцы могут наклоняться в небном направлении; при этом развивается мезиальный прикус за счет уплощения переднего участка верхнего зубного ряда. Давление малоподвижного языка передается на передний участок нижней челюсти и способствует его росту. При ограниченной подвижности кончика языка гипертрофируются мышцы его корня, что может нарушать проходимость воздушной струи через носоглоточное пространство. Открытый прикус при укороченной уздечке языка может быть как в переднем, так и в боковых участках зубных рядов. В переднем участке он возникает как следствие расположения кончика языка между зубами в связи с невозможностью поднять его к небной поверхности верхних резцов. В боковых участках открытый прикус развивается вследствие постоянного распластывания языка между боковыми зубами, что препятствует их смыканию. Аномалии прикуса, развившиеся в результате нарушения функции языка, отличаются значительной устойчивостью. Даже длительное пользование ретенционным аппаратом после устранения аномалии прикуса не всегда обеспечивает стойкие результаты ортодонтического лечения. После снятия ретенци-

Рис 192 Этапы операции при укороченной уздечке языка (а) и низком прикреплении уздечкиверхней губы (б) онного аппарата под влиянием привычной неправильной функции языка может наступить рецидив аномалии. Укороченная уздечка языка затрудняет фиксацию съемных протезов. Ограничение подвижности языка может привести к функциональным нарушениям, возникновение которых можно предупредить своевременным и несложным хирургическим вмешательством. Многие авторы (Н. И. Агапов, А. И. Бетель-ман, Г. А. Васильев, А. И. Евдокимов, В. Ю- Курляндский и др.) рекомендуют рассекать укороченную уздечку или отсекать ее от нижней поверхности языка. После рассечения уздечки у детей младшего возраста легче происходит перестройка функции мышц языка; в более старшем возрасте труднее преодолеть укоренившиеся привычки. Рассечь укороченную уздечку языка лучше в первые дни жизни ребенка. После смазывания слизистой оболочки раствором дикаина или внутримышечного введения 1% раствора новокаина уздечку рассекают ножницами или скальпелем в поперечном направлении (рис. 19.2). Иногда для обеспечения большей подвижности языка вторым поперечным разрезом отсекают уздечку от поверхности альвеолярного отростка. Широкие уздечки оперируют путем перемещения встречных треугольных лоскутов по Лимбергу. После рассечения уздечек первого, второго и третьего видов наложения швов у новорожденных не требуется. В более старшем возрасте многие дети после рассечения укороченной уздечки языка не могут самостоятельно поднять его кончик, несмотря на то что механическое препятствие устранено. Это можно объяснить недостаточной тренировкой мышц. Через неделю после операции нужно рекомендовать гимнастические упражнения для мышц, поднимающихкончикязыка. Одно из таких упражнений — присасываниекончикаязыка к небу, а затем быстрое открываниерта и щелканье языком. Пациенту предлагают пересчитатькончиком языка зубына верхней челюсти, достать языком верхнюю инижнюю губы, кончик носа. В результате тренировки и занятий с логопедом дети обучаются поднимать язык. Ранняя пластика уздечки языка предупреждает нарушение функций сосания, жевания, глотания, произношения звуков, а также возникновение зубочелюстных аномалий. Ортодонти-ческое лечение таких детей сочетают с лечебной гимнастикой. Нормализация функции мышц языка способствует устойчивости результатов ортодонтического лечения. Пластика уздечки языка в старшем возрасте и у взрослых улучшает егофункцию,способствует нормализации положения языка. После множественной потери зубов облегчается замещение дефектов зубных рядов съемными пластиночными или бюгельными протезами. Перемещение уздечки губы. Низкое прикрепление уздечки верхней губы принято считать одной из причин диастемы на верхней челюсти (рис. 19.3). Однако практика показывает, что, несмотря на распространенность этой анатомической особенности, она не всегда сочетается с диастемой. В связи с этим значение низкого прикрепления уздечки верхней губы как основного этиологического фактора диастемы не вполне под-

тверждается и, следовательно, показания к ее хирургическому перемещению в периоде временного прикуса должны быть ограничены. .Для уточнения этих показаний рекомендуется рентгенологическое исследование альвеолярного отростка в области корней центральных резцов.

Если на рентгенограмме в передней части срединного небного шва между корнями верхних центральных резцов выявляют узкую полосу, свидетельствующую об отсутствии костной ткани, то это является признаком вплетения волокон уздечки верхней губы в срединный небный шов, что обусловливает диа-стему. В таких случаях следует перемещать уздечку верхней губы.При проведении этого несложного оперативного вмешательства недостаточно поперечно рассечь уздечку; необходимо иссечь ее волокна, вплетающиеся в срединный небный шов, иначе результаты операции будут неудовлетворительными. После местной инфильтрационной анестезии по сторонам уздечки делают разрез V-образной формы до кости. Затем иссекают вершину межзубного сосочка и волокна, вплетающиеся в срединный небный шов. В ряде случаев с целью ускорения ортодон-тического лечения нарушают компактный слой костной ткани в этой области. Операцию заканчивают наложением кетгутовых швов. Показаниями к перемещению места прикрепления уздечки нижней губы являются хронический локализованный гингивит и пародонтоз. Прикрепление уздечки губы близко к вершине межзубного сосочка, особенно на нижней челюсти, при неглубокой переходной складке слизистой оболочки может способствовать развитию заболеваний пародонта. В связи с натяжением мягких тканей во время функции губ происходит отслоение десневого края от шеек резцов. Такое нарушение усугубляет вредная привычка оттягивания губы пальцами. В случаях неправильного прикрепления уздечки при оттягивании нижней губы межзубной десневой сосочек отслаивается от шеек центральных резцов. Формируется зубодесневой карман, разрушается круго- вая связка зуба, появляются отложения зубного камня, разрушается вершина межальвеолярной перегородки. Развитию па-родонтопатий в этой области могут способствовать также дополнительные тяжи уздечки губы, имеющие обычнокосоенаправление. В таких случаях рекомендуется операция иссечения дополнительных тяжей с целью углубления переходной складки слизистой оболочки. Обычно нарушения прогрессируют с возрастом, особенно при аномалиях размеров челюстей (нижнечелюстная микрогнатия, уменьшенная величина нижнечелюстных углов), тесном расположении нижних передних зубов, плохом гигиеническом содержании полости рта, хронических заболеваниях, эндокринопатиях и др. Перечисленные явления наиболее выражены в препубертат-ном периоде. Пластика в области тяжей слизистой оболочки и углубление преддверия полости рта. Т. Ф. Виноградова, В. Ю. Курляндский, Г. Ю- Пакалнс подчеркивают, что низкая переходная складка и сильно развитые уздечки губ, языка, щечно-десневые тяжи способствуют развитию заболеваний пародонта. Г. Ю- Пакалнс считает низкой такую переходную складку, при которой расстояние от нее до середины десневого края центральных резцов на нижней челюсти при горизонтальном оттягивании нижней губы составляет: наименьшее — 5 мм, среднее — от 5 до 10 мм, наибольшее — свыше 10 мм. Сильно выраженными тяжами слизистой оболочки считают такие, которые прикрепляются к межзубным десневым сосочкам и при натяжении губ или щек смещают их. По данным Т. Ф. Виноградовой, при значительно выраженных щечно-дес-невых связках у 43,1% детей наблюдаются заболевания пародонта. Методика оперативных вмешательств для коррекции аномалий преддверия полости рта и применяемые после них фиксирующие аппараты разработаны Т. Ф. Виноградовой, В. С. Чмыревым и В. Ю. Прокушевым. Перед пластикой уздечки нижней губы выполняют инфиль-трационную анестезию, затем полуовальным разрезом отсекают уздечку от губы. Отсепаровывают лоскут слизистой оболочки с подслизистым слоем, укладывают его на альвеолярный отросток до переходной складки и укрепляют формирующим тампоном или ортодонтическим аппаратом, заготовленным до операции. Дефект слизистой оболочки на губе ушивают. Если преддверие полости рта мелкое и губодесневые связки (тяжи) сильно развиты, то производят несколько продольных разрезов по вершинам тяжей. Расслаивают волокна тяжа у места его соединения с надкостницей челюсти. Проверяют, улучшилась ли подвижность нижней губы, углубилось ли преддверие полости рта. Затем фиксируют съемный формирующийорто- донтический аппарат, который снимают через 30—40 мин после операции. В сформированном преддверии полости рта оставляют тампоны с йодоформом, накладывают давящую повязку. Пациента назначают на прием к врачу на следующий день. Производят антисептическую обработку зубов, слизистой оболочки полости рта и раны, заменяют формирующий тампон. С 3-го по 5-й день после операции проводят гидролечение, на 3—4-й день надевают ортодонтический аппарат, на 4—5-й день дополняют лечение электрофорезом для предотвращения рубцевания. Дальнейшее наблюдение осуществляют пародонтолог и ортодонт; последний регулирует формирующий аппарат Выравнивание супраментальной кожной борозды. После окончания ортодонтического лечения резко выраженного дисталь-ного прикуса у подростков, несмотря на достижение правильных межокклюзионных контактов между зубными рядами, иногда сохраняется глубокая супраментальная борозда. У таких пациентов при электромиографическом исследовании в покое наблюдается повышение биопотенциалов, отведенных от подбородочной мышцы и мышц нижней губы. Это свидетельствует о неустраненных функциональных нарушениях С целью нормализации формы нижней части лица, удлинения нижней губы, улучшения ее смыкания с верхней показана пластическая операция в переднем участке альвеолярного отростка нижней челюсти со стороны преддверия полости рта. Она заключается в выравнивании углубления на альвеолярном отростке нижней челюсти путем поднадкостничного введения костного, хрящевого или пластмассового имплантата Для моделировки имплантата, подбора его формы и размеров снимают маску с лица и после отливки ее гипсовой модели моделируют на ней имплантат Оперируют больных в стационаре по методике, разработанной для костно-пластических операций Обнажение коронки ретенированного зуба. Ретенированньши называют зубы, которые находятся в челюсти по истечении сроков их нормального прорезывания и у которых формирование корней завершается Чаще других зубов ретенированными бывают центральные резцы, клыки, вторые премоляры и третьи моляры, а также сверхкомплектные зубы Диагноз ставят на основании клинического обследования, данные которого подтверждают рентгенографически. Глубоколежащие ретениро-ванные зубы могут оставаться в челюсти продолжительное время Если они не оказывают давления на корни соседних зубов, не вызывают их резорбцию или смещение, не являются причиной невралгических болей, то обнажать их не следует При расположении ретенированного зуба близко к поверхности альвеолярного отростка в направлении прорезывания его коронку следует обнажить и укрепить на ней колпачок, кольцо с крючком, брекет для последующего вытяжения с помощью ортодонтического аппарата. Перед операцией оценивают наличие места в зубной дуге для ретенированного зуба. Если его недостаточно, то решают вопрос о создании его за счет раздви-жения соседних зубов, расширения зубной дуги или удаления отдельных зубов. Одной из причин ретенции верхних центральных резцов являются сверхкомплектные зубы, расположенные на пути их прорезывания В таких случаях сначала удаляют сверхкомплектные зубы и зашивают рану. Одновременно обнажить коронку глубокорасположенного зуба трудно Кроме того, имеется опасность инфицирования костной раны. После устранения препятствия резец приближается к поверхности альвеолярного отростка, что определяют пальпацией и рентгенологически Через 2—4 мес во время повторной операции обнажают коронку ретенированного зуба путем иссечения мягких тканей и удаления части прилегающей к нему костной ткани Стремятся освободить коронку до шейки зуба Пространство межцу зубом и костной лункой туго тампонируют турундой, смоченной йодоформом, которую оставляют сроком на 7—8 дней После ее удаления укрепляют ортодонтический аппарат и начинают зубоальвеолярное вытяжение, используя для опоры ту же или противостоящую челюсть. Ортодонтическое лечение ускоряется, если при обнажении коронки ретенированного зуба произведена компактостеотомия в области альвеолярного отростка у его проксимальных сторон Одномоментный поворот зуба по оси. Одномоментно можно повернуть однокорневые зубы, чаще верхние резцы или клыки, имеющие неискривленные корни Одномоменгный поворот зуба вокруг оси рекомендуют при наличии для него места в зубном ряду, повороте на 40° и больше, правильном положении антагонистов Перед операцией снимают оттиски с челюстей, отливают их модели, вырезают на гипсовой модели неправильно расположенный зуб, устанавливают его в правильном положении и укрепляют клеем Затем готовят ретенционный аппарат — чаще съемную пластинку с вестибулярной дугой и кламмерами После поворота зуба вокруг оси и установления его в зубном ряду припасовывают пластинку в полости рта По показаниям ее корригируют самоотвердеющей плас1 массой Обращают внимание на контакты повернутого зуба с противостоящими В случае повышения прикуса устраняют окклюзионную травму путем избирательного пришлифовывания зубов Выключать из прикуса перемещенный зуб не следует, так как возможны его выдвижение и травмирование при смыкании зубных рядов Реплантация или трансплантация зубов. Кроме общих показаний к реплантации и трансплантации зубов, различают ор-тодонтические показания, включающие установление отдельных неправильно расположенных зубов в зубном ряду. Основными условиями для проведения такой операции являются наличие достаточного места в зубной дуге для правильного установления зуба, возможность создания для него лунки с учетом наклона и расположения корней соседних зубов, а также обеспечения правильных межокклюзионных контактов Если лунка, созданная для трансплантированного зуба, плотно охватывает его корень и зуб, правильно контактирует с антагонистами, то ретенционный аппарат не требуется Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям.Применяется как самостоятельный способ лечения зубочелю-стных деформаций и аномалий, а также в сочетании с другими методами Правильный выбор зубов, подлежащих удалению, позволяет достигнуть множественных устойчивых контактов между зубными рядами и нормализовать функции зубочелю-стной системы Для определения показаний к удалению отдельных зубов проводят клиническое обследование, фото- и антропометрию лица, изучение диагностических моделей челюстей, рентгенографию зубов, челюстей, черепа На основании клинического обследования и данных анамнеза выясняют по возможности причины зубочелюстных аномалий и деформаций, возраст, в котором были потеряны отдельные зубы, наличие вредных привычек, парафункций и их длительность При ротовом дыхании следует ознакомиться с заключением оториноларинголога Определяют наличие аномалий зубочелюстной системы у близких родственников, передачу отдельных признаков (величины зубов, челюстей) по наследству С этой целью сопоставляют форму лица, величину зубов, их расположение и величину челюстей у пациента и его родителей Изучение формы лица, определение его особенностей, связанных с неправильным расположением зубов, развитием зубоальвеолярных дуг и челюстных костей, по показаниям дополняют данными фотометрического исследования лица и антропометрического исследования головы Фотометрические исследования проводят для выявления причин возникновения зубочелюстных аномалий Оно позволяет значительно расширить представление о семейных особенностях величины и формы лица, облегчает диагностику, составление плана и определение прогноза лечения Наиболее ценные сведения могут быть получены при исследовании лица в фас и профиль у детей и их родителей и сопоставлении полученных данных Если у ребенка лицо более узкое, чем у родителей (сравнивают индексы фациальные, морфологические по Изару), а коронки зубов больше средней величины, то при аномалиях прикуса это является одним из показаний к удалению отдельных зубов Сходство и различие формы лица у детей и родителей определяют путем сопоставления формы полигонов, вычерченных на фотографиях лица в фас и профиль по Андрезену. Сравнивают величину выпуклости лица или его вогнутости на основании оценки угла выпуклости по Донсу (n sn pg) При изучении лица в профиль определяют величину носа, расположение его корня, контуров верхней и нижней губ, форму и величину супраментальной борозды и подбородка Эти сведения нужны для определения показаний к удалению отдельных зубов с целью улучшения формы лица Если нос большой, то меньше показаний к удалению зубов на верхней челюсти, так как уплощение верхней губы вследствие удаления отдельных зубов подчеркивает величину носа, что неблагоприятно с эстетической точки зрения. При осмотре зубных рядов определяют стадию формирования прикуса и сопоставляют паспортный и зубной возраст Удалять отдельные зубы по ортодонтическим показаниям целесообразно в период сменного прикуса и в начальном периоде постоянного, т е в возрасте от 7 до 13 лет После удаления зубов в старшем возрасте для закрытия дефекта зубной дуги больше показаний к применению несъемных ортодонтических аппаратов Прорезавшиеся сверхкомплектные зубы в периоде грудного вскармливания ребенка подлежат удалению. В периоде постоянного прикуса хорошо развитые сверхкомплектные зубы, имеющие нормальную форму коронки, расположенные в зубном ряду, вытеснившие и повернувшие вокруг оси постоянные зубы, могут быть сохранены, а удалены комплектные зубы При решении вопроса об удалении зубов имеют значение величина и форма их коронок У детей и подростков в переднем участке верхней зубной дуги иногда имеются гигантские зубы, чаще верхние центральные резцы, сросшиеся со сверхкомплектными. Наблюдаются также уродливые зубы с чрезмерно большими коронками или мелкие, шиловидные, рудиментарной формы, чаще верхние боковые резцы В ряде случаев они подлежат удалению Важно оценивать состояние коронок зубов, степень их разрушения, возможность восстановления, состояние тканей пародонта — воспалительные изменения слизистой обо-ючки полости рта, обусловленные тесным расположением зубов, нарушением функций зубочелюстной системы и другими причинами В случае врожденного отсутствия зачатков отдельных зубов на одной из челюстей (верхних боковых резцов, вторых пре- моляров, третьихмоляров) целесообразно уменьшить количествозубов на противоположной челюсти. Такое лечебноемероприятие называют «выравнивающей экстракцией». Определяютразновидность аномалий положения отдельных переднихили боковых зубов, недостатк места для неправильно расположенногозуба в зубной дуге на '/^, '/у '/у }/^ ширины егокоронки, недостаток места длязуба с егомедиальной (мезиальной)или латеральной (дистальной) стороны, а также отсутствиеместа. Необходимо уточнить,обусловлено ли тесное расположение переднихзубов сужением зубных дуг, индивидуальной макро-дентией (несоответствиевеличины зубов величине апикального базиса зубных дуги ширине лица) или оно возникло в результатемезиального смещения боковых зубов и последующегоукорочения зубного ряда.Важно выяснить, имеется ли корпусное смещение зуба в зубной дуге или его наклон, а также определить местоположение корня зуба. Решение о целесообразности удаления зуба должно быть принято с учетом способа перемещения соседнихзубов. Если эти вопросы не могут быть решены наосновании клинического обследования, то их уточняют путем оценки данных дальнейшихисследований. Изучение диагностических моделей челюстей, особенно гнатостатических, облегчает установление показаний к удалениюотдельных зубов. Измерение диагностических моделей челюстей заключается в определении размеров зубов, зубных рядов, площадейзубных дуг и неба, соотношений различных размеров. На диагностических моделях челюстей можно выявить зубочелюстные аномалии, обусловленные тесным расположениемзубов в результате: 1) наличия широких коронок зубов (чаще верхних центральныхрезцов); 2) несоответствия суммы ширины коронок отдельных групп зубов на одной челюсти или на обеих; 3) сужения зубных дуг и их апикального базиса; 4) мезиального смещения боковых зубов. Если зубы расположены тесно, то учитывают эндо- и экзогенные факторы таких нарушений, в том числе задержку роста челюсти после ранней потери отдельных зубов. Устанавливая показания кудалению отдельных зубов, принимаютво внимание биологические и генетические соображения, а среди генетических — несоответствие размеров базиса челюсти и коронок зубов, что может наблюдаться в результате дисгармониипри генетических рекомбинациях. Ширина коронок верхних резцов более вариабельна, чем ширина коронок нижних резцов.Верхние боковые резцыотносятся к числу рудиментирующихзубов, поэтому сумма ширины коронок верхних резцов является величиной более изменчи- вой, чем нижних, что отражается на высчитываемой должной ширине зубных рядов и длине переднего отрезказубных дуг. В связи с этим применение индексов Тонна,Герлаха и Малыгина в практической ортодонтии позволяетвыявить тесноеположение верхних передних зубов,обусловленное диспропорцией величин верхних инижних резцов. Аномальные размеры могут иметьвсе зубы, зубы однойчелюсти или отдельные группы зубов.При несоответствии размеров зубов и челюстей рекомендуется последовательное удаление зубов по Хотцу. При нарушениях соотношения размеров верхних и нижних зубов (чащеэто относится к группе резцов) удаляют отдельные зубы на одной челюсти. Удаление отдельных зубов показано в тех случаях, когда при тесном расположении передних зубов центральные резцы шире 10 мм, а боков |