ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Схема расположения точек при точечной электростимуляции артикуляционных мышц по методу Л.А. Щербаковой

Расположение электродов при проведении СМТ[3] – воздействий для лечения больных дизартриями при ДЦП по методике Щербаковой Таблица 2

Различные приёмы физиотерапии: СМТ – синусоидальные модулированные токи; ИЛГ – искусственная локальная гипотермия; Рефлексотерапия и другие оптимизируют логопедическую работу при коррекции дизартрии. И.В. Блыскина и В.А. Ковшиков (1995 г.) в пособии для логопедов и медицинских работников обобщили опыт работы многих авторов в области логопедического массажа и предложили свою систематизацию и продолжительность сеанса массажа для преодоления артикуляционных расстройств. Описана технология сегментарного массажа, т. е. способы ручного массажа, основанного на принципе использования сегментарного строения тела. Данная методика впервые была разработана К.А. Семеновой и апробирована Е.Ф. Архиповой (1989 г.) на детях младенческого и раннего возраста. В.А. Ковшиков и И.В. Блыскина доработали эту методику для детей дошкольного и школьного возраста. Для проведения точечного массажа были определены точки БАТ (биологически активные точки), приведены в таблицах и рисунках локализация БАТ. (Лувсан Г. 1990). Описаны способы воздействия на БАТ. Приводим таблицы й рисунки из пособия И.В. Блыскиной и В.А. Ковшикова (1995 г.) (таблица № 3, рис. № 8, 9, 10, 11). Таблица № 3 Точки, используемые в артикуляторном точечном массаже (китайское название в русской транскрипции расположение точек)[4]

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы

Регламентируется логопедический массаж. 1 сеанс – 20–25 минут. (5 минут релаксации, 10–15 минут точечной и/или сегментарный массаж, а затем 5 минут артикуляционная гимнастика) приводится примерный комплекс точечного массажа (см. таблицу № 4) Через 20–30 минут после комплексного сеанса рекомендуется проведение логопедического занятия по формированию звуков. В книге Е.А. Дьяковой «Логопедический массаж», 2003 г., хорошо проиллюстрированы все приемы логопедического массажа (даны фото). Указаны методические рекомендации к проведению расслабляющего и укрепляющего массажа. Кроме того представлены различные комплексы

точечного массажа в биологически активных точках (БАТ). Таблица № 4 Примерный комплекс точечного массажа на один курс

Представлены 9 комплексов точечного массажа, целью которых является нормализация различных функций:

Комплекс БАТ 1. Цель: нормализация мыши артикуляционной мускулатуры. Воздействие на точки: 35, (см. ниже рисунок № 10, 11 точки локального действия) 32, 30, 33, 17.

Комплекс БАТ 2. Цель: улучшение носового дыхания, профилактика голосовых нарушений. Воздействие на точки: 39, 16, 15, 35. Комплекс БАТ 3. Цель: нормализация тонуса голосового аппарата. Воздействие на точки: 28, 29. Комплекс БАТ 4. Цель: нормализация тонуса мышц корня языка и гортани. Воздействие на точки: 29, 22.

Комплекс БАТ 5. Цель: нормализация мышечного тонуса нижней челюсти. Воздействие на точки: 34, 20, 36.

Комплекс БАТ 6. Цель: нормализация мышц шеи. Воздействие на точки: 23, 24, 25, 26. Комплекс БАТ 7. Цель: нормализация ритма дыхания. Воздействие на точки: А, Б, В. (рис. 12) Комплекс БАТ 8. Цель: снятие напряжения с мышц голосового аппарата. Воздействие на точки: А – на ногах, Б – на руках. (рис. 13, 14) Комплекс БАТ 9. Цель: активизация организма в целом. Воздействие на точку 31 (см. точки локального действия). (рис. 10) Приводим рис. 15, представляющий топографию точек на голове. Название точек приводится в русской транскрипции.

Заслуживает особого внимания в книге Е.А. Дьяковой (2003 г.) раздел самомассажа, который предусматривает выполнение ребенком самостоятельных массажных действий. На наш взгляд для детей с дизартрией самомассаж мимической и губной мускулатуры можно и нужно рекомендовать после значительной подготовительной работы по развитию мелкой моторики рук, по развитию стереогноза и пространственных представлений, в том числе умения ориентироваться в схеме собственного тела. Самомассаж языка необходим в ходе выполнения артикуляционной гимнастики. Для детей, имеющих врожденную патологию челюстно-лицевой области, разработаны рекомендации по миогимнастике и массажу (Пономарева Е.А., Соколова Л.А. 1997 г.) приемы логопедического массажа в после операционный период в связи с уранопластикой подробно описаны в работах Ермаковой И.И. (1984 г.), Ипполитовой А.Г. (1983 г.), Вазовской Л.И. (1984 г.). Логопедический массаж в комплексе мероприятий, направленных на устранение заикания, описан в работах Шевцовой Е.Е. (1994, 2003 гг.) и др. глава III 3.1. Комплекс упражнений логопедического Комплекс упражнений логопедического массажа при ригидном синдроме проводится с целью обеспечения успокаивающего действия, приведения мышц в состояние полного покоя. Перед проведением массажа ребенка необходимо уложить или усадить в удобную позу с учетом рефлекс запрещающего положения тела. Движения должны быть очень легкими. Логопед должен реагировать на судорожную реакцию ребенка и мгновенно прекращать массажные движения, вызывающие подобную реакцию. Приемы разминания и вибрации при ригидном синдроме применять не следует, так как эти приемы способствуют нарастанию мышечного тонуса. Массаж шеи

Цель: расслабление мышц плечевого пояса. Описание: проводят поглаживания шеи сверху вниз. Методические рекомендации. Поглаживающие движения осуществляются двумя руками. Необходимо, чтобы движения были легкими, максимально расслабляющие мышцы. Следить за ответной реакцией в других группах мышц. Массажные, движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 1). Массаж лба Упражнение № 2

Описание: легкое поглаживание лба от висков к центру. Методические рекомендации. Поглаживающие движения осуществляются указательными, средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 2). Упражнение № 3 Цель: обеспечение расслабления мышц лба. Описание: легкое поглаживание от корней волос к линии бровей. Методические рекомендации. Поглаживающие движения выполняются указательными, средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 3). Массаж щек Упражнение № 4 Цель: расслабление щечной мышцы. Описание: проводят вращательное поглаживающее движение по поверхности щек. Для достижения большего эффекта эти же движения можно осуществлять с внутренней стороны щек. Методические рекомендации. Массажные движения осуществляются указательными и средними пальцами обеих рук. С внутренней стороны щек массаж осуществляется при помощи зонда «Шарик», указательного пальца, шпателя. Все движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день. Вращательные движения по часовой стрелке (рисунок № 4). Упражнение № 5 Цель: расслабление мышц, поднимающих угол рта. Описание: легкое поглаживание щек от мочек ушей к крыльям носа.

Массажные движения осуществляются указательными и средними пальцами обеих рук. Движения повторяются 7–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 5).

Упражнение № 6 Цель: расслабление щечной мышцы и мышц, поднимающих угол рта. Описание: легкое растирание от мочек ушей к крыльям носа. Методические рекомендации. Растирающие движения осуществляются указательными и средними пальцами обеих рук. Движения должны быть очень осторожными, не вызывающие напряжения в других группах мышц. Массажные движения осуществляются 3–4 раза 2–3 раза в день (рисунок № 6).

Упражнение № 7 Цель: расслабление скуловых мышц. Описание: легкое поглаживание от мочек ушей к середине подбородка. Методические рекомендации. Поглаживание осуществляется указательными и средними пальцами обеих рук. Движения должны быть очень легкими, выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день рисунок № 7). Массаж губ Упражнение № 8 Цель: расслабление губ и круговой мышцы рта. Описание: легкое поглаживание губ от углов рта к центру. Методические рекомендации. Поглаживание осуществляется указательными пальцами обеих рук. Движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 8). Упражнение № 9 Цель: расслабление губ. Описание: легкое описание губ от углов рта к центру. Методические рекомендации. Растирающие движения осуществляются указательными пальцами обеих рук. Растирающие движения не должны быть очень интенсивными. Движения выполняются 3–4 раза, 1 раз в день (рисунок № 9). Упражнение № 10

Описание: поглаживание круговой мышцы рта. Методические рекомендации. Поглаживающие движения осуществляются указательными пальцами обеих рук. Движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 10). Массаж языка Упражнение № 11 Цель: расслабление мышц языка. Описание: легкое поглаживание языка от кончика языка к его корню. Методические рекомендации. Поглаживающие движения осуществляются зондом «Шарик», указательным пальцем, шпателем. Массажные движения выполняются 6–8 раз 2–3 раза в день (рисунок № 11). Упражнение № 12 Цель: расслабление корня языка. Описание: легкая вибрация двумя пальцами под углами нижней челюсти. Методические рекомендации. Указательными пальцами обеих рук выполнять с нажимом вращательные движения в точках под углами нижней челюсти в течение 3–4 секунд 2–3 раза в день (рисунок № 12). 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при Массаж должен проводиться очень осторожно, логопед должен следить за ответной реакцией в других группах мышц. Если мышцы очень напряжены, особенно в руках, следует прекратить массаж, т.к. расслабляющий массаж лица будет неэффективен. Необходимо сначала расслабить руки. Комплекс упражнений логопедического массажа проводится 2–3 раза в день за час до еды и спустя 2,5 часа после еды. Комната, где будет проводиться массаж, должна быть хорошо проветрена. Свет должен быть неярким. Специалисты в области массажа советуют проводить массаж в сопровождении тихой классической музыки. Перед проведением массажа ребенка необходимо посадить или уложить в удобную позу с учетом рефлекс запрещающей позиции.

Упражнение № 1 Цель: расслабление мышц шеи и плечевого пояса. Описание: производят круговыми движениями поглаживания шеи сзади и с боков сверху вниз. Методические рекомендации. Поглаживающие движения осуществляются двумя руками. Движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день. Массажные движения должны быть очень легкими (рисунок № 13). Упражнение № 2 Цель: расслабление передней части шеи (гортани) и корня языка. Описание: производятся поглаживающие движения гортани сверху вниз. Методические рекомендации. Поглаживающие движения выполняют первыми фалангами пальцев. Массажные движения осуществляются 6–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 14). Массаж лба Упражнение № 3

Описание: производят легкое прерывистое поглаживание лба от висков к центру лба. Методические рекомендации. Массаж выполняется указательными, средними, безымянными пальцами обеих рук. Движения осуществляются 6–10 раз 2–3 раза в день (рисунок № 15). Упражнение № 4 Цель: расслабление лобных мышц. Описание: выполняется точечная вибрация мышц лба от висков к центру лба. Методические рекомендации. Вибрация осуществляется подушечками указательных пальцев обеих рук или вибромассажером. Вибрация должна проводиться в едином быстром ритме. При появлении неприятных ощущений и быстрой сонливости массаж приостанавливается или совсем прекращается. Движения выполняются 3–4 раза, 2–3 раза в день (рисунок № 16). Упражнение № 5 Цель: расслабление лобных мышц и мимической мускулатуры. Описание: выполняется поглаживание лба от волосистой части головы к линии бровей, через глаза по всему лицу к шее. Методические рекомендации.

Массаж области глазниц Упражнение № 6 Цель: расслабление мышц окружности глаз. Описание: выполняется поглаживание круговой мышцы глаза. Методические рекомендации. Поглаживание осуществляется указательными, средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются 4–6 раз, 2–3 раза в день. Движения должны быть очень осторожными, не вызывающими неприятных ощущений или повышение тонуса в других группах мышц (рисунок № 18).

Массаж щек Упражнение № 7 Цель: расслабление мышц, поднимающих угол рта, щечной мышцы, мышц, поднимающих верхнюю губу. Описание: выполняются вращательные поглаживающие движения по поверхности щек. Методические рекомендации. Вращательные поглаживающие движения осуществляются указательными, средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 19).

Упражнение № 8 Цель: расслабление мышц лица и мышц мягкого неба. Описание: осуществляется массаж одновременно в точках ИН-СЯН, СЯ-ГУАНЬ, ЭР-МЭНЬ. Методические рекомендации.

Массаж скуловой мышцы Упражнение № 9 Цель: расслабление скуловых мышц и мышц, опускающих нижнюю губу и угол рта. Описание: легкое пощипывание скуловых мышц от мочек ушей к середине подбородка. Методические рекомендации. Пощипывание осуществляется указательными, средними и безымянными пальцами. Массажные движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день. Движения должны быть очень легкими (рисунок № 21). Упражнение № 10 Цель: расслабление скуловых мышц и мышц, опускающих нижнюю губу и угол рта. Описание: точечная вибрация скуловых мышц от мочек ушей к середине подбородка. Методические рекомендации. Точечная вибрация осуществляется подушечками указательных пальцев или вибромассажером. Вибрация проводится в едином быстром ритме. Движения повторяются 3–4 раза, 1 раз в день (рисунок № 22).

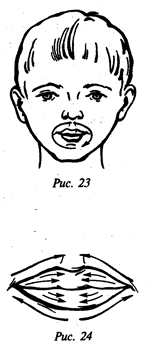

Упражнение № 11 Цель: расслабление круговой мышцы рта, ее периферической и внутренней части; мышц, поднимающих верхнюю губу и углы рта кверху, опускающих нижнюю губу и углы рта вниз. Описание: легкое поглаживание круговой мышцы рта. Методические рекомендации. Поглаживающие движения осуществляются подушечкой указательного пальца. Движения осуществляются по часовой стрелке. Массажные движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 23). Упражнение № 12 Цель: расслабление мышц губ. Описание: легкое поглаживание губ от краев к середине губ. Методические рекомендации. Поглаживающие движения выполняются одновременно подушечками указательных пальцев обеих рук. Движения должны быть едва ощутимыми. Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 24). |

Упражнение № 1

Упражнение № 1 Цель: приведение мышц лба в состояние покоя.

Цель: приведение мышц лба в состояние покоя. Методические рекомендации.

Методические рекомендации. Массаж скуловой мышцы

Массаж скуловой мышцы Цель: максимальное расслабление круговой мышцы рта.

Цель: максимальное расслабление круговой мышцы рта. Массаж шеи

Массаж шеи Цель: расслабление лобных мышц.

Цель: расслабление лобных мышц. Поглаживающие движения осуществляются внутренней стороной ладони. Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. Поглаживающие движения должны быть очень легкими, успокаивающими (рисунок № 17).

Поглаживающие движения осуществляются внутренней стороной ладони. Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. Поглаживающие движения должны быть очень легкими, успокаивающими (рисунок № 17).

Точечный массаж щек

Точечный массаж щек В зоне точки ИН-СЯН массаж производится большими пальцами, в зоне точки СЯ-ГУАНЬ массаж производится указательными пальцами, в зоне точки ЭР-МЭНЬ массаж производится средними пальцами. Успокаивающее воздействие достигается плавными круговыми поглаживаниями точек, с постепенным переходом к стабильному растиранию точек и, затем – к непрерывному, без отрыва пальца, надавливанию, с изменяющимся усилием. Затем интенсивность воздействия уменьшается и прекращается. Вращения осуществляются по часовой стрелке. Длительность точечного массажа зависит от реакции ребенка на воздействие, но независимо от реакции массаж не должен продолжаться более 1 минуты (для взрослых более 3 минут) и 1 раза в день (рисунок № 20).

В зоне точки ИН-СЯН массаж производится большими пальцами, в зоне точки СЯ-ГУАНЬ массаж производится указательными пальцами, в зоне точки ЭР-МЭНЬ массаж производится средними пальцами. Успокаивающее воздействие достигается плавными круговыми поглаживаниями точек, с постепенным переходом к стабильному растиранию точек и, затем – к непрерывному, без отрыва пальца, надавливанию, с изменяющимся усилием. Затем интенсивность воздействия уменьшается и прекращается. Вращения осуществляются по часовой стрелке. Длительность точечного массажа зависит от реакции ребенка на воздействие, но независимо от реакции массаж не должен продолжаться более 1 минуты (для взрослых более 3 минут) и 1 раза в день (рисунок № 20). Массаж губ

Массаж губ