ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

| Расчет суточных порожних вагонопотоков и их распределение по грузовым пунктам 12

С целью эффективного использования подвижного состава на станции погрузки грузы, отправляемые со станции и железнодорожных путей необщего пользования, в первую очередь, обеспечивается вагонами освобождаемыми после выгрузки, прибывших грузов. Распределение порожних вагонов под погрузку должно производиться с учетом: физических свойств отгружаемых грузов их количества грузов; эффективного использования вагонов по вместимости и грузоподъемности. Для определения избытка или недостатка на станции порожних вагонов составляется балансовая таблица (табл.2.2). Баланс порожних вагонов по каждому роду груза, типу вагона, грузовому пункту и в целом по станции определяется в результате сопоставления размеров выгрузки и погрузки. Если выгрузка больше погрузки, то на станции будет излишек порожних вагонов; если выгрузка меньше погрузки – недостаток порожних вагонов. При недостатке вагонов определенного рода может предусматриваться их подвод с других станций; излишки (избыток) порожних вагонов отправляются по регулировочным заданиям. План обеспечения потребности в вагонах с целью удовлетворения заданных объемов погрузки представлен в балансовой таблице (табл.2.2) На основе данных, полученных в балансовой таблице, рассчитываются следующие показатели работы станции: общая выгрузка, ваг/сут -

Для оценки эффективности использования подвижного состава определяется коэффициент сдвоенных операций, показывающий долю вагонов , с которыми на станции производятся две (выгрузка, погрузка) грузовые операции.

К = 67+78/77=1,88. Это значит, что с 88% вагонов производятся сдвоенные грузовые операции.

3. Проектирование грузового терминала станции и грузовых устройств на железнодорожных путях необщего пользования

Грузовые терминалы представляют собой часть территории станции с находящимся на ней комплексом сооружений и устройств, предназначенных для приема, погрузки, выгрузки, выдачи, сортировки и временного хранения грузов. На нем размещают склады, грузосортировочные платформы, площадки для контейнеров, тяжеловесов, навалочных и других грузов. Грузовой терминал имеет: путевое развитие и автомобильные подъезды и проезды, а все его склады и площадки оснащены погрузочно-разгрузочными машинами и устройствами. Склады подразделяют на универсальные и специальные, существуют склады для тарно-штучных грузов, контейнеров, тяжеловесных грузов, металла и металлических изделий, машин и оборудования, нерудных строительных материалов угля, руды, химических грузов и минеральных удобрений, зерновых и других сельскохозяйственных продуктов, лесных и наливных грузов. Исходными данными для определения основных параметров складов – длины, ширины, высоты, емкости, размеров грузовых фронтов – являются суточные грузо и вагонопотоки (рассчитанные во 2-ом разделе).

3.1. Определение складских площадей и линейных размеров складов для хранения тарно-штучных и тяжеловесных грузов

Основные размеры склада зависят от его потребной емкости, т.е. от того количества груза, которое должно одновременно храниться на складе с учетом дополнительной площади, используемой для производства операций по сортировке грузов, комплектовке партий, пакетированию, взвешиванию, маркировке и др. Емкость склада определяется по формуле:

Е скл = Qс * Тхр *βскл (3.1.)

Тхр - срок хранения груза на складе, сут.; βскл- коэффициент складируемости, учитывающий долю грузов, выгружаемых на склад.

βскл = 1 – αн (3.2.)

αн - коэффициент непосредственной перегрузки, учитывающий долю грузов , перегружаемых из одного вида транспорта в другой , минуя склад (для тарно-штучных α нпр =0,1; α нот = 0,15). Площадь элементарной площадки Fэ.п., м2, определяется по формуле:

где Lш и Вш - длина и ширина штабеля, м; аш и bш - ширина продольного и поперечного проходов (проездов), м (1м для пешеходного движения, 4 м для погрузчиков и 1 м между краном и подвижным составом). Метод элементарных площадок позволяет более точно рассчитать потребную площадь склада при штабельном или стеллажном хранении грузов. При этом вся площадь склада разбивается на многократно повторяющиеся элементарные площадки, занимаемые одним штабелем или стеллажом с учетом необходимых проходов и проездов. Сначала определяется величина Ескл, затем задаются размеры и масса одного пакета груза (тарно-штучного, металлоизделий, лесоматериалов и т.д.) и геометрическими размерами одной элементарной площадки, т.е. пространства, расположенного между двумя смежными поперечными проездами склада. Далее определяют количество пакетов, размещаемое по длине n1, ширине n2 и высоте n3 одной элементарной площадки и вычисляют ее вместимость Еэ.п., в тоннах (или пакетах):

lэ.п. - длина элементарной площадки (30 – 40 м); lп, bп - соответственно принимается длина или ширина пакета, мм; для повагонных отправок:

100мм – зазор между пакетами;

Вскл - ширина склада (принимается 24,30 м при однопролетном складе; 48,60 м при двухпролетном складе и 78 м при трехпролетном складе); Вж.д. – габарит для внутреннего ввода железнодорожного пути (Вж.д. = 4725 мм); Впр - презд для погрузчиков (Впр = 4000мм); n3 - при укладке тарно-штучных грузов может быть использовано 2х или 3х ярусное хранение с учетом допустимой нагрузки на пол склада; Gп – масса пакета, т. Общее количество элементарных площадок составит:

Далее определяется длина склада:

где m - количество элементарных площадок, размещающихся по ширине склада; для повагонных отправок - m = 1; для мелких отправок:

где bэ.п. - ширина элементарной площадки (в зависимости от размера пакета и схемы укладки пакета в штабеле b э.п. = 1700, 2100 и 2500 мм). lэап - величина запаса склада по длине, (20 м) . Полученное значение длины склада округляется до ближайшего стандартного значения (Lскл = 72, 144, 216, 288 м). Определение полезной площади одной элементарной площадки производится по формуле

где f - площадь, занимаемая одним пакетом груза, м2. Полезная площадь склада составит:

Полная площадь склада F определяется по формуле:

Длина фронта подачи вагонов равна

Длина грузового фронта равна

где nв - среднесуточное количество вагонов , поступающих на грузовой фронт, ваг/сут.; lв - длина вагона, м; х - количество подач вагонов в адрес грузового фронта за сутки; nо - количество одновременно обслуживаемых вагонов; aм- удлинение фронта, необходимое для маневрирования локомотивами или другими средствами (ориентировочно 15 – 30 м). Если длина склада превышает 300 – 800 м, то принимается несколько складов по 100 – 300 м. Длина склада округляется до размера, кратного 12 м. Во всех случаях Lcкл > Lгр.ф.. Определение параметров складов методом элементарных площадок:

Тарно-штучные грузы:

Тяжеловесные грузы:

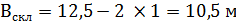

3.2. Определение площади и линейных размеров контейнерного терминала

Для контейнеров рассчитывается емкость склада (Ек) по формуле:

Ek=[(1-αнпр)*Nпр*tпр+(1–αнот)*(Nот+Nпер)*tот+ 0,03*(Nпр+Nот)*tp] (3.16) где αнпр, αнот - коэффициенты, учитывающие непосредственную перегрузку контейнеров из вагона в автомобиль и наоборот, из автомобиля в вагон, соответственно (принимается равным 0,1 – 0,2 и 0.15 – 0.2); Nпр, Nот - количество прибывающих и отправляемых груженых контейнеров соответственно; tпр, tот - расчетные сроки хранения контейнеров соответственно по прибытии и отправлении, сут.; tp - расчетный срок нахождения контейнеров в ремонте; 0,03 - удельный вес неисправных контейнеров по отношению к общему количеству прибывших и отправляемых контейнеров. Полезная ширина контейнерной площадки Вскл для двухконсольных козловых кранов:

где Lпр - величина пролета мостового или козлового крана, м; При выборе схемы планировки необходимо учитывать следующие особенности: контейнеры на площадке устанавливают дверями друг к другу комплектами (группами); зазоры между контейнерами 100 мм, между комплектами 800 мм (для прохода); на площадках предусмотрены противопожарные разрывы через каждые 100 м, равные 4 м. Основная задача при выборе рациональной схемы планировки состоит в том, чтобы наилучшем образом с наименьшими потерями использовать площадь, перекрываемую пролетом крана. Согласно принятой схеме планировки определяется длина секции Lсек и число контейнеров в секции на складе nк. Число секций на складе:

а полная длина контейнерного склада:

где bп - величина зазора между секциями. Общая площадь склада Fоб для козловых двухконсольных кранов:

Полезная площадь контейнерного склада Fп равна произведению площади элементарной площадки , занимаемой одним контейнером, на емкость контейнерного склада. Коэффициент использования площади склада определяется из соотношения

Если общая длина контейнерного склада превышает 350- 400 м, то целесообразно его разбить на две или три параллельные линии с таким расчетом, чтобы длина каждой линии не превышала 250 – 300 м. Такая планировка позволит сократить пробег автотранспорта и обеспечить более удобное размещение контейнерной площадки на территории грузового терминала. Определим размеры контейнерного терминала перерабатывающего среднетоннажные контейнеры козловым двухконсольным краном КК-6:

Ek = (1-0,1)*215*2+(1–0,2)*215*1+0,03*(215+215)*1 = 564 контейнера

3.3. Определение складских площадей и линейных размеров складов для хранения насыпных и навалочных грузов.

В отличии от грузового терминала, на котором в основном осуществляются погрузочно-разгрузочные операции с тарно-штучными грузами и контейнерами, на местах необщего пользования производятся погрузка-выгрузка и хранение всей номенклатуры грузов, перевозимых по железным дорогам. Для тарно-упаковочных, лесных, навалочных грузов, черных металлов и тяжеловесных грузов, хранимых на открытых складах, площадь склада Fскл м2 определяется по формуле:

где tхр - срок хранения грузов, сут.; кпр – коэффициент, учитывающий проходы и проезды;

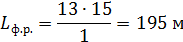

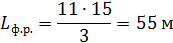

При выгрузке сыпучих грузов из полувагонов на повышенных путях и погрузке этих грузов в автомобили с помощью ковшовых погрузчиков, экскаваторов, кранов на гусеничном и железнодорожном ходу ширина склада Вскл может быть принята равной 20 – 25 м. С учетом ширины продольных автопроездов полная ширина такого склада составит 50-55 м. Длина склада должна быть проверена по фронту работы Lф.р. с тем, чтобы все подаваемые одновременно вагоны могли разместиться по длине склада, т.е. Lскл≥Lф.р.. В свою очередь:

где Nсут - количество вагонов, поступающих на грузовой фронт за сутки; lв - длина вагона, м; х - число подач вагонов к грузовому фронту. Хранение насыпных и навалочных грузов на ПНП будет происходить в призматическом штабеле. Объём которого определяется:

где Нш - высота штабеля, м (принимаем для угля и кокса - 4м; для чушек - до 15 м); Lш - длина штабеля, м (принимаем равной Lф.р.); ϕ - угол естественного откоса, град; Определение размеров и площади складов:

Кокс

Вскл = 20 м Вскл. полн. = 50 м

Lш = 70 м

Уголь

Вскл = 25 м Вскл. полн. = 55 м

Lш = 195 м

Чугун в чушках

Вскл. полн. = 50 м

Lш = 55 м

Лес Круглый

Вскл = 22 м Вскл. полн. = 50 м

Lш = 195 м

3.4. Техническое оснащение грузового терминала и путей необщего пользования

Для указанных в задании грузов, перерабатываемых на грузовом терминале станции, в проекте рассчитывается количество погрузочно-разгрузочных машин: для контейнеров

для остальных грузов

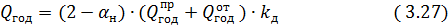

где Nгод, Qгод – годовой объем переработки контейнеров и грузов соответственно; Nсм, Qсм – эксплуатационная норма выработки машины соответственно в контейнеро-операциях или тоннах в смену; Тр - количество дней ремонта машины; nсм - количество смен работы склада и механиков в сутки. Величина Qгод и Nгод определяется по следующим формулам: для тарно-упаковочных грузов, тяжеловесов

для лесоматериалов, черных металлов

для контейнеров

где кд - коэффициент, учитывающий дополнительные операции, выполняемые машинами на складе (перевеска, проверка, складские операции). Для тарно-упаковочных грузов кд можно принять равным 1,2 для остальных грузов – 1,1. При определении необходимого количества погрузочно-разгрузочных машин и механизмов на грузовых фронтах путей необщего пользования используется формула

На основании выше приведенных формул произведём расчёт ПРМ. При условии, что переработка грузов осуществляется: тарно-штучные - электропогрузчик ЭП-103 контейнеры (УУК-3) - козловой кран КК-16 тяжеловесные грузы (с/х машины) - козловой кран КК-16 фанера (пакетированная) - электропогрузчик ЭП-103 уголь каменный - экскаватор Э-2502 чугун в чушках (навалом) - козловой кран КК-12,5 кокс - экскаватор Э-2502 Расчёты сводятся в таблицу 3.1, также в таблице указаны линейные размеры складов, площадок.

Таблица 3.1

3.5. Определение оптимальных параметров грузового фронта контейнерного терминала

Задача оптимизации заключается в том, чтобы выбрать такое техническое оснащение грузового фронта (число погрузочно-разгрузочных машин), при котором суммарные приведенные расходы будут минимальны. Кроме технического оснащения, определяется оптимальное количество подач вагонов на грузовой фронт. В качестве критерия оптимизации принимаются приведенные расходы, которые включают в себя затраты, зависящие от оптимизируемых параметров (число погрузочно-разгрузочных машин – z и число подач - х). Расчеты выполняются для детерминированного режима работы грузового фронта. В курсовом проекте рассматриваются следующие виды затрат: Расходы на амортизацию и ремонт погрузочно-разгрузочных машин

где Z - число погрузочно-разгрузочных машин; Км – стоимость погрузочно-разгрузочных машин, руб.; А - норма годовых отчислений на амортизацию и ремонт машин;(А=0,227) Е - коэффициент эффективности капитальных вложений (Е = 0,12); Расходы, связанные с простоем вагонов под грузовыми операциями

Где Х - количество подач вагонов на грузовой фронт;

где aв-ч - стоимость одного вагоно-часа простоя, руб. (aв-ч = 29 руб/ч); Qэ - часовая эксплуатационная производительность погрузочно-разгрузочных машин или установок, т/ч; Расходы, связанные с простоем вагонов в ожидании подачи на грузовой фронт:

где Расходы, связанные с маневровыми локомотиво-часами на подачу и уборку вагонов с грузового фронта

Где tм - затраты времени на подачу и уборку вагонов с грузового фронта; aл-ч - стоимость одного локомотива-часа маневровой работы, руб. (aл-ч = 960 руб/ч). Если режим работы грузового фронта детерминированный, то функционал имеет вид:

R ( X,Z ) = a1*Z + a2/ X*Z + a3/X + a4*X(3.37)

Задача сводится к нахождению таких X и Z, при которых функция R(X,Z) достигает своего минимума, и решается при следующих ограничениях. Количество подач вагонов на грузовой фронт изменяется в следующих пределах: минимальное количество подач определяется длиной фронта, максимальное количество подач – наличием маневровых ресурсов (но не более 6):

где Тм - суточные маневровые ресурсы выделенные на обслуживание данного грузового фронта, ч (Тм=3ч); Минимальное число погрузочно-разгрузочных машин равно:

Максимальное число погрузочно–разгрузочных машин, если нет ограничений на выделяемые ресурсы, можно рассчитать по минимальной длине фронта lmin, обслуживаемого каждой машиной при беспрепятственной и безопасной работе соседних:

Определим величины

>

При решении оптимизационной задачи используется метод направленного перебора вариантов. Алгоритм решения состоит в следующем: 1. В качестве исходных данных принимаются минимальные значения Х и Z. 2.Полагая Х постоянным (Х = Хmin), последовательно увеличиваем параметр Z на единицу и для каждого значения этого параметра определяем величину R (X,Z). Перебор значений производим до Zmax. Фиксируем значение минимальных приведенных расходов по строке Хmin. 3.Увеличиваем величину Х на единицу (Х = Хmin + 1) и вновь повторяем процесс перебора Z. Фиксируем минимальное значение R* по строке Х = Хmin + 1 . 4.Сравниваем значение функции R*при Х и Хmin+1. Если при Х = Хmin+1, приведенные расходы меньше, переходим к следующему шагу расчетов, принимая Х = Хmin+2. 5.Повторяем расчеты, описанные в пунктах 3 и 4, до тех пор, пока приведенные расходы R* не начнут увеличиваться. 6.Значения Х и Z, при которых приведенные расходы будут минимальными R**, соответствуют искомому решению. Описанный процесс расчетов представляется в виде табл. 3.2. По данным табл. 3.2 строится график зависимости приведенных расходов от количества погрузочно-разгрузочных машин и числа подач вагонов на грузовой фронт с выделением оптимальных параметров (рис.3.1).

Таблица 3.2. Определение оптимальных параметровХ и Z

График зависимости приведенных расходов от количества погрузочно-разгрузочных машин и числа подач вагонов на грузовой фронт

Рисунок 3.1

Исходя из таблицы и графика, можно сделать вывод, что минимальные расходы будут получены при следующей организации работы контейнерного терминала: количество подач вагонов на фронт за сутки равняется 5; количество ПРМ обслуживающих площадку - 4 крана.

3.5. Разработка схемы грузового терминала

Расположение грузового терминала на территории станции должно обеспечить: - удобное сообщение с обслуживаемыми пунктами; -наименьшее число пересечений железнодорожных путей с автопроездами, удобный проезд к складам; - удобную стоянку транспортных средств при производстве операций по осмотру и приему грузов от отправителей, а также при погрузке или выгрузке; - компактное размещение всех устройств грузового терминала; - необходимую пропускную способность и беспрепятственное развитие грузового терминала на перспективу; - рациональное районирование территории грузового терминала по родам грузов. Для обеспечения маневровой работы на грузовом дворе необходимо предусмотреть: - выставочные пути, на которых производится прием, отправление и подсортировка подач; - погрузочно-разгрузочные пути; - ходовые пути, служащие для перемещения подвижного состава по территории грузового двора; - соединительные пути, которые служат для уборки вагонов с погрузочно-разгрузочного пути или перестановки с одного пути на другой - весовой путь. Вагонные весы должны быть на тех станциях, где общая погрузка и выгрузка навалочных грузов, требующих взвешивания, составляет 20 и более вагонов в сутки. Для переработки тарно-штучных грузов на грузовом дворе станции предусматривается крытый однопролётный склад ангарного типа, выполненный с вводом ж/д путей внутрь склада. Принципиальная схема склада и его поперечный разрез приведены на рис. 3.2. Переработка груза на складе выполняется электропогрузчиками Фанера перерабатывается в крытом двухпролётном складе ангарного типа, имеющем ввод ж/д путей. Принципиальная схема склада и его поперечный разрез - рис. 3.3. Погрузочно-разгрузочные операции на складе выполняются электропогрузчиками ЭП-103. Тяжеловесные грузы перерабатываются на открытой асфальтированной площадке. Схема площадки и поперечный разрез приведены на рис. 3.4. Переработка груза осуществляется козловыми кранами КК-6. Среднетоннажные контейнеры перерабатываются на открытой асфальтированной площадке. Схема площадки и поперечный разрез приведены на рис. 3.5. Переработка груза осуществляется козловыми кранами КК-6 оборудованными автостропами. Уголь перерабатывается на открытой площадке, выгрузка из вагонов осуществляется на повышенном пути. Перемещение груза по складу осуществляется экскаватором Э-2502. Схема площадки и разрез приведены на рис.3.6. Для хранения кокса предусматривается площадка, уложенная ж/б плитами. Погрузка в полувагоны осуществляется экскаватором Э-2502. Схема площадки и разрез приведены на рис.3.7. Чушки перерабатываются козловыми кранами КК-12,5, оборудованными электромагнитами в качестве рабочего органа. Хранение чушек производится в штабеле на площадке, уложенной ж/б плитами. Схема площадки и разрез приведены на рис.3.8.

12 |

;

; ,

, (3.3)

(3.3) (3.4)

(3.4) (3.5)

(3.5) или

или  (3.6)

(3.6) (3.7)

(3.7) (3.8)

(3.8) (3.9)

(3.9) (3.10)

(3.10)

(3.14)

(3.14) (3.15)

(3.15)

(3.18)

(3.18)

- количество контейнеров, устанавливаемых в секции по длине;

- количество контейнеров, устанавливаемых в секции по длине;

- нагрузка на 1м2 площади склада, т/м2.

- нагрузка на 1м2 площади склада, т/м2.

(3.24)

(3.24)

в - коэффициент вариации вагонопотока на грузовой фронт (значение

в - коэффициент вариации вагонопотока на грузовой фронт (значение

,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  :

: