ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

| Определение общего увеличения микроскопа, цены деления окуляр-микрометра и размеров зерен

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СВЕТЕ С ОДНИМ НИКОЛЕМ Цель: освоение приёмов изучения минералов с одним николем. Материалы и оборудование: поляризационный микроскоп «ПОЛАМ С -111», комплект учебных шлифов. При одном николе определяют многие важные оптические характеристики минералов, часто позволяющие судить о его сингонии и некоторых индивидуальных особенностях, характерных только для данного минерала*. Изучение минералов в проходящем свете (при одном николе) позволяет определять следующие оптические характеристики: прозрачность, цвет, плеохроизм, изотропность и анизотропность, форму, показатель преломления, спайность (угол спайности). Ниже подробнее рассмотрим каждый из этих признаков. Изучение прозрачности

При одном николе определяют прозрачность или непрозрачность минералов. Минералы бывают прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные. Минералы, слагающие горные породы (силикаты, алюмосиликаты, реже карбонаты и фосфаты) являются прозрачными – это оливин, пироксен, амфибол, кварц, полевые шпаты, кальцит, апатит и др. Полупрозрачными называются минералы, просвечивающие в тонких сколах, например, хромшпинелиды или гематит. Непрозрачными называются минералы, не просвечивающие даже в тонких сколах, например, пирит, халькопирит, магнетит, ильменит и др. Изучение формы зерен

Для многих минералов форма зерен и наличие спайности являются легко наблюдаемыми диагностическими признаками, поэтому с их изучения и надо начинать определение минерала. Поскольку исследователь видит какой-то случайный срез зерна, то для получения объективного представления о кристаллографических формах и габитусе минерала необходимо просмотреть как можно большее количество зерен. Сначала необходимо установить габитус минерала, а затем выяснить степень его идиоморфизма. Габитус минерала устанавливают путем анализа всех возможных сечений данного минерала (т.е. определения форм этих сечений). Анизотропные минералы в зависимости от типа кристаллической решетки могут иметь таблитчатые, призматические, пластинчатые, листоватые, чешуйчатые, игольчатые и другие формы (рисунок 2).

Далее определяют степень идиоморфизма минералов. При наличии всех граней (собственных) минерал считается идиоморфным – правильно ограненным (рисунок 3, а). Если часть ограничений минерала неправильна, он гипидиоморфный – полуправильный, т.е. имеет не идеальный, но характерный для своего минерального вида габитус (рисунок 3, б). И если у него нет ровных граней, и он не имеет характерного габитуса (например, призматические кристаллы пироксена имеют в шлифе только округлые или неправильные формы), он ксеноморфный – неправильный (рисунок 3, в).

Целесообразно зарисовать различные сечения, чтобы получить объемное представление о форме минерала. Изотропные (кубические) минералы, очевидно, должны обладать изометричными формами, если только они не являются ксеноморфными выделениями (т. е. не занимают межзерновое пространство – интерстиции). Определение общего увеличения микроскопа, цены деления окуляр-микрометра и размеров зерен При описании шлифов всегда требуется указывать минимальные, максимальные и средние размеры зерен, а также (в случае сильно вытянутых кристаллов) давать отношение длины зерен к ширине. Поскольку при различных объективах размеры одного и того же зерна кажутся разными, необходимо знать цену деления окуляр-микрометра при данном объективе или размер диаметра поля зрения.

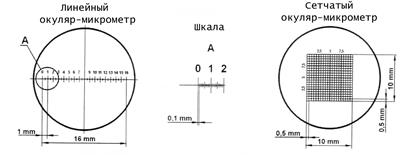

Рисунок 4 – Линейный и сетчатый окуляр-микрометры Окуляр-микрометр представляет собой шкалу в 100 делений, нанесенную на стеклянную пластинку, вставленную в окуляр (рисунок 4). Для определения цены деления окуляр-микрометра используют объект-микрометр – выгравированную на стекле, заключенном в зеркальную оправу, линейку размером в 1 мм. Линейка разбита на 100 делений. Цена деления объект-микрометра постоянна и равна 0,01 мм. Располагают объект-микрометр на предметном столике так, чтобы одновременно были видны линейки окуляр- и объект-микрометров и чтобы их нулевые деления совпадали и были параллельны. Далее считают, какому количеству делений окуляр-микрометра соответствует 100 делений объект-микрометра и составляют пропорцию. Запишем формулу, по которой вычисляют цену деления шкалы (или сетки) окуляра Е, мм,

Z – число делений объект-микрометра; Т – цена деления объект-микрометра, награвированная на его оправе, мм(в нашем случае – 0,01мм); А – число делений шкалы (или сетки) окуляра. Исследуемое зерно располагают так, чтобы его край совпал с первым делением линейки окуляр-микрометра. Считают, сколько делений занимает зерно. Умножив количество делений, занимаемых зерном на цену деления окуляр-микрометра при данном объективе, получают истинный размер зерна в миллиметрах. Однако чаще при просмотре шлифа ограничиваются приблизительным определением размеров зерен. Для этого нужно знать диаметр поля зрения при определенных объективе и окуляре. Определение увеличения микроскопа и диаметра наблюдаемого поля зрения. Общее увеличение микроскопа определяют по формуле: Г = βоб · βтуб.п · βок, где Г – общее увеличение микроскопа; βоб – увеличение объектива; βтуб.п. – увеличение промежуточного тубуса, равное 1,2; βок – увеличение окуляра. Диаметр наблюдаемого поля зрения Дпз, мм, определяют по формуле: Дпз = где Док – диаметр окулярного поля зрения, мм (линейное поле зрения для объективов с 10х -кратным увеличением равно 18 мм, а для 5х -кратного увеличения – 11 мм). Исследование включений Включения и их характер дают представление об условиях кристаллизации несущего их минерала, от которого они отличаются размерами, формой, рельефом и цветом. Включения могут быть представлены округлыми пузырьками, тонкими игольчатыми кристалликами и неправильными образованиями (при замещении). Пузырьки заполнены газом, жидкостью, иногда тем и другим вместе и даже с участием твердой фазы – мельчайших кристалликов каких-либо минералов. Точная диагностика включений требует специальной методики. Поэтому при изучении под микроскопом ограничиваются описанием их формы и размеров, ориентировки по отношению к граням или спайности, количества, равномерности распределения в минерале и определением в первом приближении. Так, игольчатые кристаллические включения могут принадлежать различным акцессорным минералам: циркону, апатиту, рутилу, ильмениту, магнетиту и др. Некоторые включения представлены минералами, содержащими в своем составе редкие, рассеянные и радиоактивные элементы. В этом случае наблюдается явление, которое называется плеохроичными двориками. Оно состоит в том, что вокруг такого включения появляется окрашенная кайма (более темного цвета). Плеохроичные дворики характерны для циркона, ортита, танталита, колумбита и др., когда они включены в биотит, амфибол, кордиерит. Высокодисперсные включения угля, глинистых минералов и другие понижают прозрачность или даже вызывают окраску минерала-носителя. Их легче распознавать в отраженном свете, при освещении сбоку сверху. Глинистые минералы и цеолиты выглядят в этом случае белыми, углистые частицы – бархатисто-черными, частицы рудного минерала дают металлический блеск. |

,

, ,

,