ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

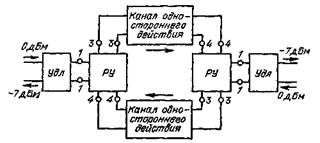

| Каналы двухстороннего действия При осуществлении связи между двумя пунктами часто возникает необходимость передачи сигналов в обоих направлениях, т. е. необходимость создания двухсторонних каналов. Прежде всего такие каналы используются при телефонной связи, так как абонент должен иметь возможность перебить собеседника, например, для того, чтобы переопросить его, подать реплику. Каналы двухстороннего действия обеспечивают возможность непрерывного общения двух абонентов между собой. Следовательно, канал ТЧ, по которому передается телефонный сигнал, должен быть двухсторонним. Такой канал может 'быть организован как сочетание двух встречных каналов одностороннего действия (рис. 3.1).

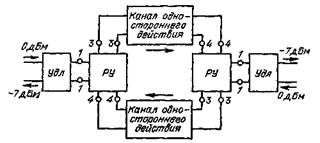

Рис. 3.1 Поскольку передача сигналов в разных направлениях производится по двум разным каналам, то организованный таким способом канал ТЧ является четырехпроводным. В связи с этим используется термин «четырехпроводное окончание» канала ТЧ. При подключении к каналу ТЧ местной цепи, являющейся двухпроводной, необходимо использовать развязывающие устройства (РУ). Такое окончание канала ТЧ (рис. 3.2) принято называть двухпроводным окончанием канала ТЧ. Из рис. 3.2 видно, что для того чтобы разные направления передачи были вдаимонезавнсимы, нужно, чтобы затухание РУ в направлении 3—4 (4—3) было бесконечно большим. Для обеспечения нормальной работы канала ТЧ необходимо нормировать величины мощностей и напряжений или соответствующих им уровней в различных точках этого канала. Все нормированные величины удобно относить к условной точке номинального нулевого относительного уровня. За эту точку принимают двухпроводный вход канала ТЧ. Таким образом, нормированная величина относительного уровня передачи на двухпроводном входе канала ТЧ равна 0 дБ. На входе четырехпроводного окончания канала ТЧ нормированное значение уровня передачи равно —!3 дБмО, а на выходе 4 дБмО. Частота измерительного сигнала принимается равной 800 Гц.  Уровень передачи на двухпроводном выходе канала ТЧ определяется его остаточным затуханием. Остаточным затуханием канала называется его рабочее затухание, определяемое как разность между суммой всех затуханий и суммой всех усилений в канале на заданной частоте, т. е. Уровень передачи на двухпроводном выходе канала ТЧ определяется его остаточным затуханием. Остаточным затуханием канала называется его рабочее затухание, определяемое как разность между суммой всех затуханий и суммой всех усилений в канале на заданной частоте, т. е.  . .

Имея в виду равенство входного и выходного сопротивлений канала, остаточное затухание можно определить как разность уровней передачи на входе и выходе канала, т. е.  . Так как . Так как  =0, то =0, то  =—аост. Как будет показано, остаточное затухание канала ТЧ при двухпроводном его окончании должно 'быть больше нуля, что определяется условиями устойчивости канала, допустимыми искажениями от обратной связи и минимальным мешающим действием токов электрического эха. С учетом изложенного номинальная величина остаточного затухания на частоте 800 Гц в канале ТЧ с двухпроводным окончанием должна быть равна 7 дБ. Эту величину оста =—аост. Как будет показано, остаточное затухание канала ТЧ при двухпроводном его окончании должно 'быть больше нуля, что определяется условиями устойчивости канала, допустимыми искажениями от обратной связи и минимальным мешающим действием токов электрического эха. С учетом изложенного номинальная величина остаточного затухания на частоте 800 Гц в канале ТЧ с двухпроводным окончанием должна быть равна 7 дБ. Эту величину оста  точного затухания обеспечивают удлинители Удл, включенные на входе л выходе канала ТЧ двухстороннего действия (рис. 3.2), затухание которых точного затухания обеспечивают удлинители Удл, включенные на входе л выходе канала ТЧ двухстороннего действия (рис. 3.2), затухание которых  /2 = 3,5 дБ. Кроме того, эти удлинители, называемые транзитными, облегчают условия балансировки дифференциальной системы и позволяют при осуществлении транзитного соединения нескольких каналов ТЧ сохранить остаточное затухание равным номинальной величине. /2 = 3,5 дБ. Кроме того, эти удлинители, называемые транзитными, облегчают условия балансировки дифференциальной системы и позволяют при осуществлении транзитного соединения нескольких каналов ТЧ сохранить остаточное затухание равным номинальной величине.

Рис. 3. 2 Дифференциальная система  В качестве развязывающего устройства в канале ТЧ с двухпроводным окончанием (см. рис. 3.2) используются дифференциальные системы. Дифференциальная система должна включаться в канал согласованно и обеспечивать большое затухание между отдельными усилительными направлениями и малое затухание от двухпроводного окончания канала ТЧ к любому из усилительных направлений. Поэтому при рассмотрении свойств дифференциальной системы будем интересоваться входными сопротивлениями со стороны всех ее зажимов и затуханиями в различных направлениях передачи. В качестве развязывающего устройства в канале ТЧ с двухпроводным окончанием (см. рис. 3.2) используются дифференциальные системы. Дифференциальная система должна включаться в канал согласованно и обеспечивать большое затухание между отдельными усилительными направлениями и малое затухание от двухпроводного окончания канала ТЧ к любому из усилительных направлений. Поэтому при рассмотрении свойств дифференциальной системы будем интересоваться входными сопротивлениями со стороны всех ее зажимов и затуханиями в различных направлениях передачи.

Дифференциальные системы выполняются с помощью либо дифференциального трансформатора, либо резисторов в виде мостовой схемы. В многоканальных системах передачи широко используются дифференциальные системы на трансформаторах (рис. 3 3) Зажимы 3—3 и 4—4 дифференциальной системы, к которым подключаются два встречных односторонних канала, являются диагоналями моста. В одно из плеч моста (зажимы 1—1) подключается двухпроводная местная цепь. К другому плечу (зажимы 2 — 2) — балансный контур, сопротивление которого Дифференциальные системы выполняются с помощью либо дифференциального трансформатора, либо резисторов в виде мостовой схемы. В многоканальных системах передачи широко используются дифференциальные системы на трансформаторах (рис. 3 3) Зажимы 3—3 и 4—4 дифференциальной системы, к которым подключаются два встречных односторонних канала, являются диагоналями моста. В одно из плеч моста (зажимы 1—1) подключается двухпроводная местная цепь. К другому плечу (зажимы 2 — 2) — балансный контур, сопротивление которого  подбирается таким образом, чтобы мост был уравновешен. В этом случае подбирается таким образом, чтобы мост был уравновешен. В этом случае

сигнал с выхода одного одностороннего канала на вход другого поступать не будет, т. е. встречные направления передачи будут взаимно независимыми. сигнал с выхода одного одностороннего канала на вход другого поступать не будет, т. е. встречные направления передачи будут взаимно независимыми.

Рис. 3. 3 Рис. 3. 4 Определим сопротивление Z2, при котором дифференциальная система будет уравновешена. Для этого подключим источник энергии с внутренним сопротивлением Z4 к зажимам 4—4 дифференциальной системы (рис. 3.4). Для упрощения рассуждений будем считать, что активное сопротивление обмоток трансформатора равно нулю, индуктивность его обмоток очень велика, рассеяние отсутствует. Так как дифференциальная система построена по принципу моста, то она будет уравновешена, если передача энергии между зажимами 3—3 и 4—4 'будет отсутствовать. Для этого необходимо, чтобы  . Отсюда . Отсюда  . В уравновешенной дифференциальной системе . В уравновешенной дифференциальной системе  . Поэтому сопротивление балансного контура, при котором дифференциальная система будет уравновешена, . Поэтому сопротивление балансного контура, при котором дифференциальная система будет уравновешена,   Коэффициент трансформации m называют коэффициентом неравноплечести. Если Коэффициент трансформации m называют коэффициентом неравноплечести. Если  =1, то дифференциальную систему называют равноплечей, при =1, то дифференциальную систему называют равноплечей, при  ≠ 1 - неравноплечей. ≠ 1 - неравноплечей.

На практике условие равновесия дифференциальной системы ложно выполнить лишь приближенно, так как структура и параметры местное сети меняются от соединения к соединению. В этом случае балансное сопротивление На практике условие равновесия дифференциальной системы ложно выполнить лишь приближенно, так как структура и параметры местное сети меняются от соединения к соединению. В этом случае балансное сопротивление  , т. е. уравновесить дифференциальную систему не удается. В силу этого затухание дифференциальной системы в направлении от зажимов 4—4 к 3—3 и обратно становится конечным. , т. е. уравновесить дифференциальную систему не удается. В силу этого затухание дифференциальной системы в направлении от зажимов 4—4 к 3—3 и обратно становится конечным.

Литература : Осн. 1. [ 8-21 ] Доп. 1. [ 102-104 ] Контрольные вопросы: 1.  Назовите основные характеристики сигналов электросвязи. Назовите основные характеристики сигналов электросвязи. 2. Какие типы каналов организуются в СП? 3. Какие принципы разделения каналов используются в СП, их достоинства и недостатки? 4. Объясните упрощенную структурную схему многоканальной СП с ЧРК. 5. Объясните упрощенную структурную схему многоканальной СП с ВРК.

|

Уровень передачи на двухпроводном выходе канала ТЧ определяется его остаточным затуханием. Остаточным затуханием канала называется его рабочее затухание, определяемое как разность между суммой всех затуханий и суммой всех усилений в канале на заданной частоте, т. е.

Уровень передачи на двухпроводном выходе канала ТЧ определяется его остаточным затуханием. Остаточным затуханием канала называется его рабочее затухание, определяемое как разность между суммой всех затуханий и суммой всех усилений в канале на заданной частоте, т. е.  .

. . Так как

. Так как  =0, то

=0, то  =—аост. Как будет показано, остаточное затухание канала ТЧ при двухпроводном его окончании должно 'быть больше нуля, что определяется условиями устойчивости канала, допустимыми искажениями от обратной связи и минимальным мешающим действием токов электрического эха. С учетом изложенного номинальная величина остаточного затухания на частоте 800 Гц в канале ТЧ с двухпроводным окончанием должна быть равна 7 дБ. Эту величину оста

=—аост. Как будет показано, остаточное затухание канала ТЧ при двухпроводном его окончании должно 'быть больше нуля, что определяется условиями устойчивости канала, допустимыми искажениями от обратной связи и минимальным мешающим действием токов электрического эха. С учетом изложенного номинальная величина остаточного затухания на частоте 800 Гц в канале ТЧ с двухпроводным окончанием должна быть равна 7 дБ. Эту величину оста  точного затухания обеспечивают удлинители Удл, включенные на входе л выходе канала ТЧ двухстороннего действия (рис. 3.2), затухание которых

точного затухания обеспечивают удлинители Удл, включенные на входе л выходе канала ТЧ двухстороннего действия (рис. 3.2), затухание которых  /2 = 3,5 дБ. Кроме того, эти удлинители, называемые транзитными, облегчают условия балансировки дифференциальной системы и позволяют при осуществлении транзитного соединения нескольких каналов ТЧ сохранить остаточное затухание равным номинальной величине.

/2 = 3,5 дБ. Кроме того, эти удлинители, называемые транзитными, облегчают условия балансировки дифференциальной системы и позволяют при осуществлении транзитного соединения нескольких каналов ТЧ сохранить остаточное затухание равным номинальной величине.

В качестве развязывающего устройства в канале ТЧ с двухпроводным окончанием (см. рис. 3.2) используются дифференциальные системы. Дифференциальная система должна включаться в канал согласованно и обеспечивать большое затухание между отдельными усилительными направлениями и малое затухание от двухпроводного окончания канала ТЧ к любому из усилительных направлений. Поэтому при рассмотрении свойств дифференциальной системы будем интересоваться входными сопротивлениями со стороны всех ее зажимов и затуханиями в различных направлениях передачи.

В качестве развязывающего устройства в канале ТЧ с двухпроводным окончанием (см. рис. 3.2) используются дифференциальные системы. Дифференциальная система должна включаться в канал согласованно и обеспечивать большое затухание между отдельными усилительными направлениями и малое затухание от двухпроводного окончания канала ТЧ к любому из усилительных направлений. Поэтому при рассмотрении свойств дифференциальной системы будем интересоваться входными сопротивлениями со стороны всех ее зажимов и затуханиями в различных направлениях передачи. Дифференциальные системы выполняются с помощью либо дифференциального трансформатора, либо резисторов в виде мостовой схемы. В многоканальных системах передачи широко используются дифференциальные системы на трансформаторах (рис. 3 3) Зажимы 3—3 и 4—4 дифференциальной системы, к которым подключаются два встречных односторонних канала, являются диагоналями моста. В одно из плеч моста (зажимы 1—1) подключается двухпроводная местная цепь. К другому плечу (зажимы 2 — 2) — балансный контур, сопротивление которого

Дифференциальные системы выполняются с помощью либо дифференциального трансформатора, либо резисторов в виде мостовой схемы. В многоканальных системах передачи широко используются дифференциальные системы на трансформаторах (рис. 3 3) Зажимы 3—3 и 4—4 дифференциальной системы, к которым подключаются два встречных односторонних канала, являются диагоналями моста. В одно из плеч моста (зажимы 1—1) подключается двухпроводная местная цепь. К другому плечу (зажимы 2 — 2) — балансный контур, сопротивление которого  подбирается таким образом, чтобы мост был уравновешен. В этом случае

подбирается таким образом, чтобы мост был уравновешен. В этом случае сигнал с выхода одного одностороннего канала на вход другого поступать не будет, т. е. встречные направления передачи будут взаимно независимыми.

сигнал с выхода одного одностороннего канала на вход другого поступать не будет, т. е. встречные направления передачи будут взаимно независимыми.

. Отсюда

. Отсюда  . В уравновешенной дифференциальной системе

. В уравновешенной дифференциальной системе  . Поэтому сопротивление балансного контура, при котором дифференциальная система будет уравновешена,

. Поэтому сопротивление балансного контура, при котором дифференциальная система будет уравновешена,

Коэффициент трансформации m называют коэффициентом неравноплечести. Если

Коэффициент трансформации m называют коэффициентом неравноплечести. Если  =1, то дифференциальную систему называют равноплечей, при

=1, то дифференциальную систему называют равноплечей, при  ≠ 1 - неравноплечей.

≠ 1 - неравноплечей. На практике условие равновесия дифференциальной системы ложно выполнить лишь приближенно, так как структура и параметры местное сети меняются от соединения к соединению. В этом случае балансное сопротивление

На практике условие равновесия дифференциальной системы ложно выполнить лишь приближенно, так как структура и параметры местное сети меняются от соединения к соединению. В этом случае балансное сопротивление  , т. е. уравновесить дифференциальную систему не удается. В силу этого затухание дифференциальной системы в направлении от зажимов 4—4 к 3—3 и обратно становится конечным.

, т. е. уравновесить дифференциальную систему не удается. В силу этого затухание дифференциальной системы в направлении от зажимов 4—4 к 3—3 и обратно становится конечным. Назовите основные характеристики сигналов электросвязи.

Назовите основные характеристики сигналов электросвязи.