ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

| ПРИМЕРЫ ОРГАНОГЕНЕЗОВ ЧЕЛОВЕКА, ОТРАЖАЮЩИХ ЭВОЛЮЦИЮ ВИДА

В этом разделе не ставится цель описать развитие всех органов человека. Будут рассмотрены лишь некоторые морфогенетические процессы, иллюстрирующие следующие общебиологические моменты: • значение межклеточных, тканевых и межорганных взаимодействий в морфогенезе; • отражение в морфогенезе человека эволюционно более древних черт организации позвоночных; • особенности органогенезов, позволяющие оценить стадию и механизмы нарушений развития при тех или иных врожденных пороках. Сегментарное строение позвоночникаотражает его происхождение из сомитов зародыша. Кроме того, формирование позвонков тесно связано с хордой и спинным мозгом. Тела позвонков образуются из мигрирующих по направлению к хорде и окружающих ее скоплений ме-зенхимных клеток, которые происходят из склеротомов. В образовании тел позвонков участвуют мезенхимные клетки двух лежащих рядом пар сомитов, в связи с чем тела позвонков находятся не на уровне сомитов, а между ними. В то же время мышцы, развивающиеся из миотомов соми-

Рис. 7.25.Развитие спинных дужек позвонков у куриного зародыша: а - нормальное развитие; б - после удаления спинномозговых ганглиев: 1 - спинная дужка; 2 - тело позвонка; 3 - спинномозговой узел; 4 - спинной мозг; 5 - хорда; 6 - несегментированные спинные дужки позвонков тов, как бы перекидываются через межпозвонковые сочленения и обеспечивают движение позвонков. Дужки позвонков образуются из скопления мезенхимных скле-ротомных клеток, распространяющихся в спинном (дорсальном) направлении, а поперечные отростки и ребра образуются из скоплений склеротомных клеток, мигрирующих вбок. Спинной мозг и спинномозговые ганглии на соответствующих этапах внутриутробного развития участвуют в морфогенезе спинных дужек позвонков. Так, если удалить спинномозговые ганглии, то хрящ спинных дужек формируется, но имеет вид несегментированного стержня (рис. 7.25). Постепенно изменяется гистологическое строение позвонков. На протяжении 4-5-й недель образуются мезенхимные позвонки, на 6-й неделе появляются очаги хондрогенеза, а затем на 8-й неделе начинается окостенение, продолжающееся почти до 25 лет. Участки хорды, расположенные внутри тел позвонков, постепенно исчезают. Внутри межпозвонковых дисков хорда сохраняется в виде слизеподобной структуры, известной под названием nucleus pulposus. Формирование среднего ухасвязано с онтогенетическими преобразованиями первой и второй висцеральных (жаберных) дуг.На рисунке 7.26 схематично показаны области головы и шеи на 4-й и 24-й (конец первого-второй триместр периода внутриутробного развития) неделях развития человека. На 4-й неделе у эмбриона в головной и шейной областях справа и слева закладываются висцеральные (жаберные) дуги. Изнутри со стороны глотки между ними образуются глоточные карманы(рис. 7.27). Это выпячивания (или впячивания) энтодермы,

Рис. 7.26.Голова и шея зародыша человека, вид сбоку: а - на 4-й неделе; б - на 24-й неделе: 1 - первая дуга; 2 - местоположение развивающегося внутреннего уха; 3 - вторая дуга; 4 - третья дуга; 5 - четвертая луга; 6 - молоточек. 7 - наковальня; 8 - стремечко; 9 - шиловидный отросток; 10 - большой рог подъязычной кости; 11 - щитовидный хрящ; 12 - перстневидный хрящ; 13 - тело подъязычной кости; 14 - малый рог; 15 - нижняя челюсть; закладки висцеральных дуг (а) и развивающиеся из них органы (б) обозначены одинаковой штриховкой

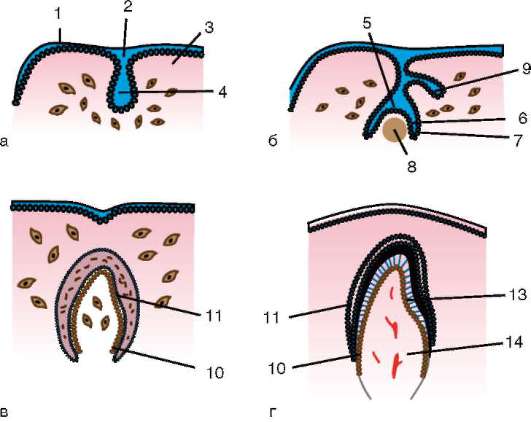

Рис. 7.27.Жаберная область 5-недельного зародыша человека (покровная эктодерма и мезенхима удалены). 1 - глоточные карманы; 2 - пищевод; 3 - трахея и легочная почка; 4 - стомодеум; 5 - стомодеальная (ротовая) пластинка; 6 - зачаток щитовидной железы; 7 - 4-я аортальная дуга; 8 - 6-я аортальная дуга; 9 - редуцирующиеся 1-я и 2-я аортальные дуги; 10 - спинная нисходящая аорта; 11 - брюшная восходящая аорта (артериальный мешок) растущие вбок. Снаружи, соответственно глоточным выростам, впячиваются внутрь эктодермальные жаберные карманы. Энтодерма и эктодерма первого глоточного и жаберного карманов приходят в контакт на 4-й неделе развития (рис. 7.28, а). Контакт продолжается недолго, слепой конец глоточного кармана отходит от поверхности и окружается мезенхимой (рис. 7.28, б). Из дистальной части глоточного кармана начинает развиваться полость среднего уха (барабанная полость), а из проксимальной части образуется слуховая (евстахиева) труба. Из мезенхимы в дальнейшем дифференцируются закладки слуховых косточек, служащих для проведения звука (рис. 7.28, в). Молоточек и наковальня происходят из клеточного материала первой висцеральной дуги, стремечко - из клеточного материала дорсальной части второй висцеральной дуги. Мышцы и нервы, связанные со звукопроводящим косточковым аппаратом косточками среднего уха, формируются из клеточного материала области первой и второй висцеральных дуг. В конце внутриутробной жизни и в течение нескольких месяцев после рождения эмбриональная соединительная ткань, находящаяся в барабанной полости, рассасывается. Только после этого слуховые косточки приобретают подвижность, и колебания барабанной перепонки могут свободно передаваться на мембрану овального окна внутреннего уха. В формировании структур лицевой областии ротовой полостипринимают участие клетки экто- и мезодермы. Большая часть струк- Рис. 7.28.Развитие среднего уха, фронтальный разрез: а - на 4-й неделе; б - на 5-й неделе; в - более поздние стадии; 1 - первая жаберная пластинка; 2 - первый жаберный карман; 3 - первая висцеральная (жаберная) дуга; 4 - слуховой пузырек; 5 - первый глоточный карман; 6 - производные первой висцеральной дуги; 7 - производное второй висцеральной дуги; 8 - трубоба-рабанная полость; 9 - пробка наружного слухового прохода. 10 - первичный наружный слуховой проход; 11 - молоточек; 12 - наковальня; 13 - стремечко; 14 - барабанная полость; 15 - слуховая (евстахиева) труба

тур лицевой области развивается из масс мезенхимных клеток экто-дермального происхождения, мигрирующих из нервного гребня (4-й зародышевый листок). Из этой мезенхимы развиваются соединительная, хрящевая и костная ткани и ткань пульпы зубов. Поперечнополосатая мускулатура мышц лица и глотки формируется из мезенхимы мезодермального происхождения. Здесь важно понять, как шел процесс «расширения и смены функций» в антропогенезе. Ротовая полость образована эктодермальным впячиванием стомо-деумом,примыкающим к слепо заканчивающейся передней кишке. Их разделяет тонкая стомодеальная пластинка,состоящая из экто-дермального (со стороны стомодеума) и энтодермального (со стороны кишки) листков (см. рис. 7-26). Эта пластинка прорывается в конце 4-й недели развития, и ротовая полость соединяется с первоначально слепо замкнутой кишечной трубкой. Околоушные слюнные железы развиваются из эктодермы стомодеу-ма, а подъязычные и подчелюстные слюнные железы - из энтодермы вентральной части глотки. У 5-недельного зародыша ротовое отверстие ограничено следующими структурами (рис. 7.29, а): по средней линии выше ротовой полости находится округлая нависающая область - лобный (фронтальный) выступ;по бокам от него располагаются подковообразные возвышения, окружающие обонятельные ямки. Средние отростки этих возвышений

Рис. 7.29.Последовательные этапы формирования лица (вид спереди): а - на 5-й неделе; б - на 10-й неделе. 1 - стомодеум; 2 - лобный (фронтальный) выступ; 3 - медиальный носовой отросток; 4 - латеральный носовой отросток; 5 - обонятельная ямка; 6 - верхнечелюстной отросток; 7 - закладка нижнечелюстной дуги; 8 - фильтрум; 9 - глаз называются медиальными носовыми,а боковые - латеральными носовыми отростками.Из верхних боковых углов ротовой полости по направлению к средней линии растутверхнечелюстные отростки. Ограничивающая ротовую полость снизу нижняя челюстьформируется из парных закладок нижнечелюстной дуги.Вначале они появляются с каждой стороны от средней линии, затем увеличиваются навстречу друг другу и срастаются. В течение 6-й недели происходит быстрое развитие верхней челюсти.Верхнечелюстные отростки растут по направлению к средней линии. Одновременно с этим носовые отростки увеличиваются, оттесняя наверх расположенную между ними нижнюю часть лобного выступа. Особенно интенсивно растут медиальные носовые отростки, которые смещаются по направлению к средней линии и сливаются друг с другом, а затем срастаются с верхнечелюстными отростками, образуя тем самым на 10-й неделе развития полную верхнечелюстную дугу. Кожная эктодерма над слившимися медиальными отростками формирует фильтрум- продольный желобок над верхней губой под носом (рис. 7.29, б). К концу второго месяца развития, когда образуется верхняя челюсть, начинает развиваться твердое нёбо.В его формировании, так же как и в образовании верхней челюстной дуги, участвуют средние носовые и верхнечелюстные отростки(рис. 7.30, а). Из срединной области верхней челюсти, возникшей в результате срастания средних носовых отростков, формируется небольшая треугольной формы часть - первичное нёбо.Основная часть - вторичное нёбо- развивается из латеральных нёбных выростов (отростков),которые появляются на верхней челюсти (рис. 7.30, б). Сначала они направлены вниз, а затем края нёбных отростков поднимаются вверх и к средней линии. Они контактируют и сливаются с образованием шва нёба. Сформировавшаяся основная часть нёба разделяет наиболее верхнюю часть исходной стомодеальной полости. Вторичное нёбо срастается с первичным, и к их краниальной поверхности прирастает носовая перегородка (рис. 7.30, в). Таким образом, одновременно с отделением носовой полости от ротовой происходит ее разделение на правую и левую половины. В начальный период своего формирования (на 5-й неделе эмбриогенеза) языкпредставляет собой мешок, образованный слизистой оболочкой, заполняющийся растущей мышечной массой. Считают, что слизистая оболочка языка возникает изэктодермы стомодеума,а мышцы происходят из затылочных миотомов.

Рис. 7.30.Формирование твердого неба: а - схематичное изображение верхней челюсти (вид со стороны ротовой полости); б - 10-я неделя развития (вид со стороны ротовой полости); в - 8-я неделя развития (фронтальный срез); г - 8-я неделя развития (вид со стороны ротовой полости): 1 - верхнечелюстной отросток; 2 - слившиеся медиальные носовые отростки; 3 - первичное небо; 4 - вторичное небо (латеральные небные выросты); 5 - фильтрум губы; 6 - верхняя челюсть с резцами; 7 - латеральный небный вырост; 8 - носовая перегородка; 9 - ротовая полость; 10 - носовая полость; 11 - язык; 12 - глаз В формировании слизистой оболочки языка участвует несколько структур дна ротовой полости. Тело языка образуется при срастании парных латеральных утолщений - латеральных язычных бугоркови расположенного между ними небольшого срединного возвышения, называемого tuberculum impar (рис. 7.31). Считают, что тело языка является производным клеточного материала области первой висцеральной дуги. В формировании корня языка принимает участие сорulа (скоба)- срединное возвышение, расположенное позади tuberculum impar и вклю-

Рис. 7.31.Развитие языка: а - 5-недельный зародыш; б - 5-месячный плод; 1 - латеральный язычный бугорок; 2 -tuberculum impar 3 - copula (скоба); 4 - foramen coecum; 5 - терминальная борозда; 6 - тело языка; 7 - корень языка; 8 - закладка надгортанного хряща; 9 - голосовая щель; 10 - черпаловидный бугорок; 11 - надгортанник, нёбная миндалина. I-IV - номера висцеральных дуг чающее клеточный материал областей второй, третьей и четвертой висцеральных дуг. После срастания всех закладок и окончательного формирования языка его тело отделено от корня терминальной бороздой(sulcus terminalis), в центре которой находится слепое отверстие(foramen coecum) - след впячивания дна глотки, из которого возникает закладка щитовидной железы (см. рис. 7.27). Именно оно считается границей между телом и корнем языка. Позднее язык почти полностью отделяется от дна ротовой полости, и связь между ними сохраняется в виде складки слизистой оболочки - уздечки языка. Интересный пример органогенеза - формирование зубов,в котором участвуют покровная эктодерма - эпителий стомодеума (эмаль) и ме-зенхимные клетки, происходящие из нервного гребня (дентин, цемент и пульпа) (рис. 7.32). В ходе развития между мезенхимными и эпителиальными структурами отмечаются индукционные взаимодействия. В течение жизни развивается два поколения зубов. Смена зубов происходит в детстве, первые зубы называютмолочными.Их насчитывается 20: по 10 в верхней и в нижней челюсти. Молочные зубы полностью прорезываются приблизительно в возрасте 2 лет. Этот набор зубов служит ребенку последующие 4 года, после чего молочные зубы постепен-

Рис. 7.32.Постоянные зубы человека: 1 - резцы; 2 - клыки; 3 - малые коренные зубы; 4 - большие коренные зубы но выпадают и замещаются постоянными зубами(второе поколение зубов), которые функционируют у человека в оставшуюся часть жизни. Период смены зубов продолжается приблизительно от 6 до 12 лет. Постоянных зубов 32: 16 верхних и 16 нижних (добавляются большие коренные зубы) (см. рис. 7.32). По форме они сходны с молочными, но имеют более крупные размеры. Закладка и образование зубных зачатковмолочных зубов начинаются с 6-7 нед внутриутробного развития. Эпителий ротовой полости погружается в подлежащую мезенхиму в виде плотного тяжа, называемого зубной пластинкой(рис. 7.33). На зубной пластинке появляются мелкие эпителиальные выпячивания - зубные зачатки,из которых будут развиваться молочные зубы. По мере роста зубной пластинки каждый зубной зачаток увеличивается в размере, глубже внедряется в мезенхиму и принимает форму перевернутой чаши. Эта структура образует эмалевый орган,а нижележащая мезенхима, заполняющая полость чаши, формирует зубной сосочек.В дальнейшем развитии последний образует пульпу зуба. На 3-м месяце внутриутробного развития эмалевый орган увеличивается в размерах, изменяет форму и постепенно отделяется от зубной пластинки. Форму будущего зуба определяет мезенхимный компонент. При сочетании in vitro мезенхимы закладки коренного зуба (моляра) с эпителиальным компонентом закладки резца, развивается моляр. И наоборот, в результате комбинации эктодермы моляра и мезенхимы резца развивается резец. В ходе гистогенеза тканей зуба, который начинается с конца 4-го месяца, образуются дентин, эмаль и пульпа(рис. 7.33, г). Эмаль

Рис. 7.33.Развитие зуба: а - 8-недельный зародыш; б - 10-недельный плод; в - 3-месячный плод; г - 6-месячный плод; д - после прорезывания; 1 - эпителий ротовой полости; 2 - зубная пластинка; 3 - мезенхима; 4 - зачаток молочного зуба; 5 - эмалевый орган; 6 - внутренний слой эмалевого органа; 7 - наружный слой эмалевого органа; 8 - зубной сосочек; 9 - зачаток постоянного зуба; 10 - одонтобласты; 11 - амелобласты; 12 - эмаль; 13 - дентин; 14 - пульпа зуба; 15 - цементобласты; 16 - цемент; 17 - периодонт; 18 - кость альвеолы продуцируют клетки внутреннего слоя эмалевого органа - энамело-бласты.Их отростки выделяют органическую основу эмали - эмалевые призмы, которые затем обызвествляются. Источник развития дентина- одонтобласты (дентинобласты),поверхностные клетки пульпы. Верхушка дентинобластов также имеет отростки, выделяющие органические вещества фибриллярной структуры, называемые предентини образующие матрицу дентина. С конца 5-го месяца в предентине откладываются соли кальция и фосфора, формируется окончательный дентин. Образование дентина и эмали отличается от развития кости тем, что клетки не замуровываются в межклеточное вещество, а отодвигаются: амелобласты - наружу, одонтобласты - внутрь. Кроме того различается содержание органических веществ в этих тканях: кость содержит примерно 45% органики, дентин - 28%, а эмаль - меньше 5%. На наружной поверхности дентина из окружающей зуб мезенхимы (зубного мешочка)незадолго до прорезывания зуба появляются це-ментобласты.Эти клетки выделяют коллагеновые волокна и межклеточное вещество, образуя цемент.Он формируется только через 4-5 мес после рождения при развитии корней зубов. Из наружного слоя зубного мешочка формируется зубная связка (периодонт)(рис. 7.33, д). Таким образом, во внутриутробном развитии происходит развитие только коронок молочных зубов. Прорезывание зуба обеспечивается тремя факторами. Первый и важнейший - рост и развитие корня, приводящие к выталкиванию коронки через слизистую оболочку. Второй фактор - рост пульпы, приводящий к повышению давления внутри зубного зачатка. Кроме того, на дне зубной альвеолы происходит дополнительное отложение костной ткани слоями. Закладка постоянных зубов начинается очень рано, в начале 5-го месяца внутриутробного развития. Зачаток постоянного зуба находится позади зачатка молочного, и развивающийся корень последнего в первые два года после рождения оказывает индукционное влияние на развитие зачатка постоянного зуба. Гистологические процессы, в результате которых формируются молочные и постоянные зубы, одинаковы. Когда прорезываются молочные зубы, в зачатках постоянных происходит образование эмали и дентина. Некоторое время они пребывают в латентном состоянии и активируются только после достижения челюстью достаточно больших размеров. В процессе замены рост постоянного зуба и давление его эмали на корень молочного приводят к рассасы- ванию остеокластами (клетками-разрушителями костной ткани) более мягкой ткани - дентина молочного зуба. Последний выталкивается и заменяется постоянным. Развитие отделов пищеварительнойсистемы сложно рассмотреть в деталях, так как кишечная трубка сильно удлиняется, дифференцируется и связана в своем развитии со многими другими системами: эндокринной, дыхательной, выделительной, кровеносной, нервной и вторичной полостью - целомом. Рассмотрим только наиболее ранние и общие процессы, происходящие в кишечной трубке, а также изменения ее связи с желточным мешком. Кишечная трубка возникает из энтодермы крыши желточного мешка и прилегающего к ней висцерального листка мезодермы в процессе обособления тела эмбриона от внезародышевых частей с помощью головной, хвостовой и боковых туловищных складок (см. рис. 7.24, б2, б3). На 4-й неделе она представлена сравнительно простой трубкой, состоящей из передней кишки, слепо замкнутой спереди стомодеальной (ротовой) пластинкой, средней кишки, связанной с желточным мешком посредством желточного стебелька (протока), и задней кишки, слепо замкнутой на хвостовом конце клоакальной (анальной) мембраной (рис. 7.34). За период от 4-й до конца 8-й недели эмбрионального (внутриутробного) развития кишка удлиняется и начинает дифференцироваться. Из переднего ее отдела формируются глотка, пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка с ее производными (печень и поджелудочная железа) до впадения в нее общего желчного протока. Средняя кишка образует U-об-разную петлю, которая связана с желточным мешком посредством желточного протока (рис. 7.35, а). Участок кишки между желточным стебельком и желудком превратится в тонкую кишку, а участок, ле-

Рис. 7.34.Пищеварительная система 4-недельного зародыша: 1 - стомо-деальная пластинка; 2 - клоакальная мембрана; 3 - желточный проток; 4 - желудок; 5 - двенадцатиперстная кишка; 6 - зачаток печени; 7 - средняя кишка; 8 - задняя кишка; 9 - сердце; 10 - закладка органов дыхания; 11 - урахус

|